Saberes pedagógicos del docente de estadística y teorías del aprendizaje en la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta[1]

Pedagogical knowledge of the statistics teacher and learning theories at the Universidad de Oriente, Nueva Esparta

Conhecimentos pedagógicos dos professores de estatística e teorias de aprendizagem na Universidade de Oriente, Nueva Esparta

Ely Cruz Rosas Alfonzo

Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta

![]() https://orcid.org/0000-0002-0948-8001

https://orcid.org/0000-0002-0948-8001

Isaida Isabel Cabrera Rojas

Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta

![]() https://orcid.org/0000-0003-2032-4304

https://orcid.org/0000-0003-2032-4304

Recibido: 23-01-2024

Aceptado: 05-05-2024

Cómo citar este documento:

Rosas A., E. C. y Cabrera R., I. I. (2024). Saberes pedagógicos del docente de estadística y teorías del aprendizaje en la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta. Revista Científica Cuadernos de Investigación, 2, e32, 1-19. https://cuadernosdeinvestigacion.unach.cl/index.php/rcci/article/view/e32

Resumen

Objetivo: El propósito de la presente investigación estuvo centrado en categorizar los saberes pedagógicos de quienes se dedican a la docencia de Estadística en la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta de acuerdo con las teorías del aprendizaje. Metodología: Se desarrolló bajo el enfoque mixto, primero se aplicó la técnica de la observación directa que fue analizada por medio de cifras absolutas y relativas. Después, se implementó el método de estudio de casos etnográfico y la técnica de la entrevista. Ambos, procedimientos ajustados al diseño de campo, con una muestra intencional de siete (7) informantes claves de una población de 15 docentes de las asignaturas con contenido estadístico de la institución en estudio, basada en un muestreo no probabilístico. Resultados: los profesores observados y entrevistados incursionan en la práctica pedagógica basada en la teoría constructivista, pero mostraron debilidades en la activación de saberes previos que dejen atrás el quehacer pedagógico fundamentado en la teoría del conductismo. Conclusiones: los docentes necesitan desarrollar competencias para tener una visión distinta y ajustada a los nuevos tiempos al momento de orientar, promover y fortalecer en sus discentes las capacidades para la recopilación, procesamiento, clasificación, análisis e interpretación de datos estadísticos.

Palabras clave: Aprendizaje; competencia docente; estadística; habilidades pedagógicas; método de enseñanza.

Abstract

Objective: The purpose of this research was focused on categorizing the pedagogical knowledge of those who teach Statistics at the Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta according to the learning theories. Methodology: It was developed under the mixed approach, first the technique of direct observation was applied, which was analyzed by means of absolute and relative figures. Then, the ethnographic case study method and the interview technique were implemented. Both procedures were adjusted to the field design, with a purposive sample of seven (7) key informants from a population of 15 teachers of the subjects with statistical content of the institution under study, based on a non-probabilistic sampling. Results: the teachers observed and interviewed are making incursions into the pedagogical practice based on the constructivist theory, but showed weaknesses in the activation of previous knowledge that leave behind the pedagogical work based on the theory of behaviorism. Conclusions: teachers need to develop competencies in order to have a different vision adjusted to the new times when guiding, promoting and strengthening in their students the capacities for the collection, processing, classification, analysis and interpretation of statistical data.

Key words: Learning; teacher skill; statistics; pedagogical skills; teaching method.

Resumo

Objetivo: O objetivo desta investigação foi categorizar o conhecimento pedagógico daqueles que ensinam estatística na Universidade de Oriente, Nueva Esparta, de acordo com as teorias de aprendizagem. Metodologia: Foi desenvolvida sob o enfoque misto, primeiro foi aplicada a técnica de observação direta, que foi analisada por meio de números absolutos e relativos. Em seguida, implementou-se o método de estudo de caso etnográfico e a técnica de entrevista. Ambos os procedimentos foram ajustados ao desenho de campo, com uma amostra intencional de sete (7) informantes-chave de uma população de 15 professores de disciplinas com conteúdos estatísticos na instituição em estudo, com base numa amostragem não probabilística. Resultados: os professores observados e entrevistados estão a fazer incursões na prática pedagógica baseada na teoria construtivista, mas revelaram fragilidades na ativação de conhecimentos prévios que deixam para trás o trabalho pedagógico baseado na teoria do behaviorismo. Conclusões: os professores precisam de desenvolver competências para ter uma visão diferente e adaptada aos novos tempos ao orientar, promover e reforçar as capacidades dos seus alunos para recolher, tratar, classificar, analisar e interpretar dados estatísticos.

Palavras chave: Aprendizagem; competência do docente; estatística; habilidades pedagógicas; método de ensino.

Introducción

Los saberes teóricos y experiencias de los docentes facilitan u obstaculizan el proceso inherente a la formación del estudiante; y, a pesar de que existen teorías universales que se aplican desde hace mucho tiempo, han emergido otras que diversifican los criterios para su clasificación. De esta manera, en los últimos 100 años se han propuesto diversas teorías sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Al respecto, Schunk (2012), considera que: “el estudio del aprendizaje humano continúa su desarrollo y expansión” (p. X).

El mismo autor define que el aprendizaje es: “un cambio en la tasa, frecuencia de aparición, o en la forma de conducta o respuesta que ocurre principalmente en función de factores ambientales” (p. 21). Específicamente, el autor se refiere a la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas, estando representada la importancia en el aprendizaje por la transformación en el comportamiento observable de un sujeto antes y después del proceso educativo en una situación en particular.

Al precisar las teorías del aprendizaje, Schunk (2012) plantea la cognición haciendo énfasis en los aprendices activos propios del enfoque constructivista contemporáneo, a pesar de que también se describen aspectos que caracterizan el conductismo. La perspectiva cognoscitiva, asume que en el cognitivismo existe un interés en la mente del individuo cuando está aprendiendo, localizándose el énfasis en promover el procesamiento mental, y acentuándose los procesos de pensamiento más complejos tales como la solución de problemas y la formación de conceptos a raíz del procesamiento de información. El referido autor señala desde este enfoque, el aprendizaje es:

Un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. Un tema central es el procesamiento mental de la información: su construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, almacenamiento en la memoria y recuperación o no recuperación de la memoria (p. 22).

Es pertinente resaltar que estos dos conceptos del aprendizaje (conductismo y cognitivismo) presentan implicaciones importantes para la práctica educativa en el sentido de que las teorías conductuales implican que los profesores deben organizar el ambiente de manera tal que los estudiantes puedan responder apropiadamente a los estímulos; mientras que, con las teorías cognoscitivas es necesario que los docentes consideren cómo la instrucción afecta el pensamiento de los estudiantes durante el aprendizaje para que sea significativo y tome en cuenta las percepciones que los discentes tienen de sus entornos de aprendizaje y de sí mismos.

Ahora bien, en lo que concierne a la teoría del aprendizaje significativo, Ausubel (1983) expresa en líneas generales que se trata de un tipo de aprendizaje donde un estudiante asocia la información nueva con la que posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso; añadiendo que el mismo se fundamenta en la combinación de los conocimientos previos del individuo con los nuevos que va adquiriendo, y estos dos, al relacionarse, forman una conexión que origina la adquisición del nuevo aprendizaje denominado significativo.

En cuanto a la teoría constructivista, Schunk (2012) señala que “el constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden” (p. 229). Por ende, bajo este enfoque, el ambiente de aprendizaje más óptimo se produce por una interacción dinámica entre los instructores o docentes, los estudiantes y las actividades que proveen oportunidades para los discentes de crear su propia verdad, gracias a la conexión, diálogo o interacción con los otros. Conviene señalar que, la teoría constructivista, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y a partir de allí construir saberes, por ser influenciada el surgimiento de las teorías desarrolladas por Piaget, Vygotsky y Maturana (Rosas y Sebastián, 2008). Asimismo, Tovar (2001), plantea:

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas, asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje, la psicología sociocultural Vygotskiana y algunas teorías instruccionales (p. 73).

De allí la importancia para los docentes, de saber y aplicar en todas las etapas del proceso educativo, las teorías que fundamentan el aprendizaje. Según Falquez (2023) en líneas generales la forma adecuada de realizar la planificación, la práctica pedagógica y la evaluación de los aprendizajes determinan el rendimiento y el logro académico del discente. Este mismo autor enfatiza que:

Dentro del proceso de planeación de la práctica pedagógica intervienen elementos como la definición de objetivos o propósitos, selección y diseño de estrategias, actividades y recursos que más se ajustan a los objetivos y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes; además, la forma cómo se evaluará el logro de los objetivos y determinar hasta qué punto el estudiante logró los aprendizajes propuestos (p. 5).

Lo anterior ha motivado a los investigadores a centrarse en el saber pedagógico de los docentes y la aplicación de teorías del aprendizaje (Gil, 2011; Cossío y Hernández, 2016; Meza, 2022). Particularmente, existe diferenciación en la formación docente y la práctica educativa en las diversas áreas de conocimientos incluidas en las carreras universitarias. Esto contribuye en la génesis, consolidación y expansión de las disciplinas emergentes, como es el caso de la Educación Estadística (Andrade et al., 2017).

Batanero (2008), define la Educación Estadística como “el campo de innovación, desarrollo e investigación, constituido por todas aquellas personas (educadores estadísticos) que se interesan o trabajan por mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la comprensión, la valoración, el uso o las actitudes hacia la estadística” (p. 1). La autora recién citada también considera que, los propios estadísticos teóricos y aplicados desarrollan estas tareas cuando intentan presentar sus trabajos ante otras personas, explicar un tipo de análisis o difundir los resultados de un estudio. De esta manera, la educación estadística se envuelve y se difunde a través de la práctica en su conjunto.

Desde otra perspectiva, otros autores consideran que la formación de personas en estadística no solo es necesario por el avance teórico y sus aplicaciones en diferentes contextos, sino también por la importancia que tiene para la sociedad actual tener ciudadanos con conocimientos generales que les permitan analizar, interpretar y comunicar los resultados obtenidos de la aplicación pertinente de las metodologías estadísticas y en consecuencia tomar decisiones acertadas en el ámbito laboral y personal (Behar y Ojeda, 2000; Zapata, 2011; Sanoja y Ortíz, 2013; Salinas y Mayén, 2016; Estrella, 2017; Blanco, 2018). Por ende, a muchos profesionales universitarios se les exigen conocimientos sobre métodos y técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos para desarrollar trabajos de investigación (Gómez y Jiménez, 2015). Razón por la cual, además, las asignaturas con contenido estadístico han sido incluidas en la mayoría de las carreras universitarias (Comas et al., 2017).

Recientemente la estadística se ha incorporado, en forma generalizada, al currículo de matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria y de las diferentes especialidades universitarias en la mayoría de países desarrollados. Las razones de este interés hacia la enseñanza de la estadística han sido repetidamente señaladas por diversos autores, desde comienzos de la década de los ochenta (Batanero, 2000; p. 1)

La formación en estadística que se exige en las diversas carreras profesionales requiere de docentes que construyan escenarios o situaciones reales que permitan el desarrollo de las diferentes fases de un estudio estadístico: planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a recoger, análisis y presentación de resultados, obtención de conclusiones, entre otros. Al respecto, Azcárate y Cardeñoso (2011) señalan que:

La introducción de una adecuada educación estadística en las aulas supone un proceso de innovación que involucra el tratamiento de este nuevo conocimiento, ajeno a gran parte del profesorado. Tratamiento que demanda nuevas formas de hacer en el aula con estrategias metodológicas que permitan una mayor participación del alumno, como el trabajo con proyectos, con escenarios, en relación directa con aspectos del entorno. En definitiva, las condiciones que configuran el aprendizaje del conocimiento estadístico y probabilístico implican la consideración de un proceso de enseñanza contextualizada y participativa, lo cual provoca controversias con las formas tradicionales de trabajo en las aulas de matemáticas (p. 6).

De manera similar, Roque (2022), producto de sus reflexiones sobre la formación estadística aporta cinco prácticas didácticas aplicables para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Específicamente menciona que los docentes deben enseñar estadística: (a) con orientación a la investigación y no a las matemáticas, (b) enfocados en las necesidades de los aprendices, (c) reducir la práctica mediante tablas construidas manuales (d) Haciendo uso de métodos avanzados por medio del uso adecuado de la tecnología con la cual se pueda analizar grandes volúmenes de datos, (e) Contextualizar la práctica estadística en un mundo complejo.

Sin duda, la Educación Estadística requiere de la combinación acertadamente de conocimientos disciplinares y teorías pedagógicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, las dificultades surgen cuando los docentes no logran seleccionar métodos, estrategias y recursos adecuados para cada uno de los temas tratados en clase. En las universidades latinoamericanas, la falta de capacitación en pedagogía dificulta el uso de métodos y recursos distintos a la simple exposición de conceptos teóricos, propios de un estilo de enseñanza magistral (Medina-Hernández et al, 2022).

Al respecto, Ramos (2019) afirma que una cantidad significativa de docentes desconocen “modelos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de la estadística” (p. 69). En algunos casos, los profesores demuestran una formación rígida, memorística y en cierta medida mecanizada; en consecuencia, imponen su forma de pensar e interpretar la realidad, coaccionando la percepción e interpretación de los estudiantes y limitando su creatividad (Guzmán, 2018).

Otras dificultades que presentan los profesores que imparten asignaturas con contenidos estadísticos es el enfoque hacia lo procedimental como un curso más en el área de la Matemática sin resaltar las verdaderas ventajas de la aplicación oportuna y pertinente de esta disciplina para el futuro desempeño laboral del egresado. Por su parte, los estudios de Tovar et al. (2007), muestran que la enseñanza de estadística en pregrado se enfoca principalmente en cursos de cálculo matemático, lo que limita al estudiante a realizar operaciones matemáticas; por consiguiente, los estudiantes no desarrollan el pensamiento analítico y de interpretación de cálculos realizados de manera práctica, lo que es incompatible con el campo de formación del discente. Estos autores destacan, en sus resultados, que:

Los cursos de estadística deben pensarse y planearse de tal manera que se promueva un medio ambiente dominado por el pensamiento estadístico, en lugar de ser considerado un curso de cálculo o de matemáticas en el que los estudiantes actúan y hacen cálculos sin tener ideas claras sobre el problema que da pie a tales cálculos (p. 61).

Lo anterior se convierte para los discentes en elementos que limitan el alcance de aprendizajes significativos referentes al contenido de estadística, por la falta de contextualización de cada uno de los conceptos y técnicas estadísticas. Sobre este particular, Eudave (2007) afirma que: “los contenidos estadísticos descontextualizados del campo profesional corren el riesgo de carecer de sentido y, por lo tanto, de ser ignorados u olvidados” (p. 43), lo cual guarda relación con el hecho general de que los estudiantes la consideran inútil de cara a su futuro desempeño laboral y no se comprometen con su aprendizaje (Molina et al, 2011).

En palabras de Ramón y Vilchez (2020), existen otras fallas de los docentes de estadística basándose en la experiencia en estudios de maestría en educación, por lo que señalan:

La mayoría de los docentes utilizan diferentes métodos y estrategias para abordar los conceptos y procedimientos estadísticos, acorde a sus conocimientos o siguiendo una bibliografía predeterminada con ejemplos descontextualizados. En muchos casos imparten una enseñanza repetitiva, siguiendo los patrones en los que fueron formados, obviando las necesidades reales de los estudiantes y soslayando el uso de la tecnología digital como medio y recurso para el procesamiento de información (p. 161).

A pesar de la necesidad de contar con docentes de estadística con sólidos saberes en pedagogía, en ninguna de las universidades venezolanas egresan Profesores en Estadística ni Licenciados en Educación mención Estadística. Entonces, quienes han tenido la responsabilidad de ejercer la función docente en la referida disciplina son Profesores y Licenciados en Educación, mención: Matemática, Física, Química, entre otras, o profesionales en diversas áreas que no reciben una formación pedagógica (Estadísticos, Sociólogos, Contadores, Ingenieros, Físicos y más). Sin embargo, se requiere de muchos docentes para impartir clases en una gran cantidad de carreras. En el caso de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta (UDONE), necesitan de la contratación de profesores de estadística, por cuanto la mayoría de las carreras contienen por lo menos un curso de Estadística (Tabla 1).

Tabla 1. Asignaturas con Contenido Estadístico que contemplan las Carreras de la UDONE.

|

CARRERA |

ASIGNATURA |

SEMESTRE |

|

|

Licenciatura |

Administración |

Estadística I (091-3853) |

Quinto |

|

Contaduría Pública |

Estadística II (091-3863) |

Sexto |

|

|

Acuacultura |

Estadística General (008-2023) |

Segundo |

|

|

Biología Marina |

Bioestadística (213-2614) |

Tercero |

|

|

Enfermería |

Estadística (008-1023) |

Segundo |

|

|

Hotelería |

Estadística (203-1123) |

Segundo |

|

|

Tecnología de Alimentos |

Análisis Estadístico (209-3024) |

Sexto |

|

|

Turismo |

Estadística I (094-1423) |

Segundo |

|

|

Estadística II (094-2433) |

Tercero |

||

|

Educación Integral |

Estadística General (400-2233) |

Tercero |

|

|

Informática |

Probabilidad y Estadística (230-2144) |

Cuarto |

|

|

TSU |

Adm. de Empresas Turísticas |

Estadística (202-1613) |

Primero |

|

Adm. de Empresas Hoteleras |

|||

Fuente: Elaboración propia (2024).

Actualmente, todos los profesores de la asignatura Estadística que laboran en la universidad referida poseen el título de Licenciado en Estadística y fueron egresados en la misma institución, que según reporte en Página Web de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU, 2024):

Es un profesional con conocimientos en métodos estadísticos, teoría estadística, probabilidad y matemática; así como también en el manejo de herramientas computacionales y tecnológicas, que le permiten un adecuado análisis científico de la información para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Está preparado para la planificación de un estudio, la obtención y tratamiento de datos, la modelización, el análisis, la extracción de conclusiones, la presentación y comunicación de los resultados. Este profesional está en la capacidad de planificar, organizar, coordinar y dirigir investigaciones para obtener, clasificar y analizar datos que permitan describir, modelar e inferir estadísticamente soluciones a todos aquellos problemas presentes y futuros. Construye modelos matemáticos confiables con el fin de predecir o explicar fenómenos de diversas índoles. Usa, maneja y procesa información a través de software estadístico (sec. 1/1).

Tal planteamiento tiene un enfoque técnico científico, dado que señala que el desempeño de este profesional se fundamenta en la investigación científica, manejo de tecnología, cálculos matemáticos y probabilidades, y la obtención de modelos estadísticos por ser un área de aplicación de numerosas áreas del conocimiento para dar soluciones a problemas en las diversas índoles del saber. Al continuar indagando un poco más acerca del perfil del Licenciado en Estadística, este profesional está en capacidad de generar información confiable, oportuna y precisa que permita satisfacer las necesidades organizacionales y las exigencias del acelerado crecimiento tecnológico y científico de la sociedad en general, por ser la estadística un instrumento para el conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diagnósticos e inferencias. Fueron esos conocimientos adquiridos en su formación profesional lo que favoreció la incorporación en la planta docente de la universidad a los docentes entrevistados, ya que sus credenciales demostraron un alto nivel de conocimiento en las asignaturas que ahora imparten.

El egresado de Licenciatura en Estadística de la UDONE, de acuerdo con la Página Web institucional, está en capacidad de: “Realizar actividades de docencia en la especialidad; asesorar y atender consultas en problemas relacionados con estadística; dirigir y planificar programas de recolección, clasificación, y análisis de datos…” (UDONE, 2024). Considerando que, en el plan de estudios de la carrera en la referida institución, se corroboró la incorporación en la malla curricular de la asignatura denominada ‘Técnicas Pedagógicas’, cuyo contenido contribuye a reforzar los conocimientos y habilidades docentes del educando.

Los programas sinópticos y analíticos de la asignatura fueron elaborados en un enfoque de formación por competencias. Por eso, plantea como competencia general que: “el educando muestra dominio acerca de la selección, producción y aplicación de estrategias instruccionales en los procesos pedagógicos”. Específicamente, el programa contempla las siguientes competencias: (a) Explica cabalmente los elementos fundamentales que intervienen en una planificación instruccional; (b) Muestra dominio acerca de la redacción de objetivos y competencias profesionales para la elaboración de distintos programas instruccionales y; (c) Aplica las diferentes estrategias y medios instruccionales que se requieran en diferentes contextos educativos. Sin embargo, esto solo representa una información básica sobre didáctica. Por lo que los egresados de la carrera de Licenciatura en Estadística que en su ejercicio profesional deseen dedicarse a la docencia, requieren de una autoformación pedagógica u otros estudios posteriores para que pueda desempeñar una loable labor docente, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) en su artículo 38.

De ahí que la Universidad de Oriente (UDO) asume con responsabilidad lo establecido en las normativas legales vigentes, exigiendo credenciales a quienes desean hacer carrera docente en la institución, a fin de que demuestren las habilidades para desarrollar una praxis docente ajustada a las necesidades sociales, y el buen uso de instrumentos teóricos-metodológicos que le permitan desempeñar en toda su dimensión el papel que la institución universitaria le asigna con una adecuada capacitación didáctica. Al mismo tiempo, ofrece oportunidades para la formación pedagógica de los profesionales quienes incursionan como docentes universitarios carentes de conocimientos técnicos en el área educativa.

Recurriendo también, al carácter obligatoriedad de la realización de Cursos de Capacitación Docente como un requisito parcial para ascender de la categoría de Instructor a Profesor Asistente; tal como fue aprobado por el Consejo Universitario (C.U. Nº 478) de fecha 31/05/1990, en los artículos 31 y 32 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación.

Conviene resaltar que este curso se dicta sistemáticamente desde el año 1980 bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Tecnología Educativa (CTE-RECTORADO), conjuntamente con la Comisión integrada por los Delegados de Tecnología Educativa de los Núcleos que conforman la UDO; por lo que cada Centro de Tecnología Educativa actúa como Unidades Académico-Administrativas en los cinco núcleos de la universidad, son los responsables de la implantación, coordinación, supervisión y el ejecútese de las actividades relacionadas académicas. En consecuencia, en los registros de la oficina de personal de la UDONE, se encuentran las certificaciones de que todos los docentes de estadística que laboran en la institución cuentan con el Curso de Capacitación Docente (100 %).

Además, sobre los docentes de la UDONE, recae el cumplimiento con lo establecido en la Ley de Universidades (1970), en su artículo 83 enfatiza, en materia de educación universitaria venezolana, que “la enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la Universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los miembros del personal docente y de investigación”. De allí se puede argumentar que el profesor universitario no debe limitarse a ser un simple transmisor de conocimientos, sino que también debería generarlos y verificarlos mediante la investigación científica y ponerlo al servicio de la sociedad. Tanto así que la carga académica de los docentes universitarios en los distintos tipos de dedicación (exclusiva, tiempo completo y medio tiempo), tienen asignadas una mayor cantidad de horas a la que los docentes deben cumplir en el aula, las cuales se justifican por sus actividades investigativas, tales como: revisión de nuevos contenidos de las asignaturas que imparten, asesoría de trabajos de grado, elaboración de trabajos de ascenso, la realización de estudios de postgrado.

Los docentes orientan su praxis pedagógica con los programas sinópticos y analíticos de las asignaturas; pero, tienen la autonomía para facilitar el aprendizaje o, por el contrario, pueden trabajar manteniendo un enfoque tradicional. Esto motivó el interés por conocer aspectos vinculados a la práctica docente de quienes imparten materias con temas de estadística, en aras de categorizarlos según las teorías del aprendizaje que aplican. Así, en este contexto surge la siguiente interrogante: ¿en cuáles teorías del aprendizaje se basa la praxis de los docentes de Estadística en la UDONE? De esta manera, el propósito fundamental que orientó el desarrollo de la investigación se centró en categorizar los saberes pedagógicos de quienes se dedican a la docencia de Estadística en la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta de acuerdo con las teorías del aprendizaje.

Metodología

Esta investigación fue desarrollada bajo el enfoque mixto. Durante la preparación de la temática de investigación, se obtuvieron datos de los registros de la oficina de personal de la UDONE, acerca de la cantidad de docentes de estadística y su formación académica y profesional. El desarrollo de este estudio se inició en la implementación de un diseño de campo, con una muestra intencional de siete informantes claves de una población de 15 docentes de las asignaturas con contenido estadístico de la institución estudiada, basada en un muestreo no probabilístico que permitió la recolección de datos directamente de la realidad in situ de ocurrencia. Los profesores seleccionados fueron representados por los nombres de Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4, Docente 5, Docente 6 y Docente 7.

Estos profesores en estudio fueron observados por los investigadores en una sola clase dentro del salón, durante un módulo completo de tres horas académicas en el período comprendido entre el 13 y 17 de noviembre de 2023, de acuerdo con un cronograma elaborado y ajustado a los horarios de los docentes seleccionados. En las aulas se observó el acto didáctico de cada uno de ellos, y se registraron las apreciaciones de cómo son desarrollados los procesos de enseñanza y aprendizaje según una guía de observación. Los resultados de lo observado se tabularon y analizaron utilizando cifras absolutas y relativas.

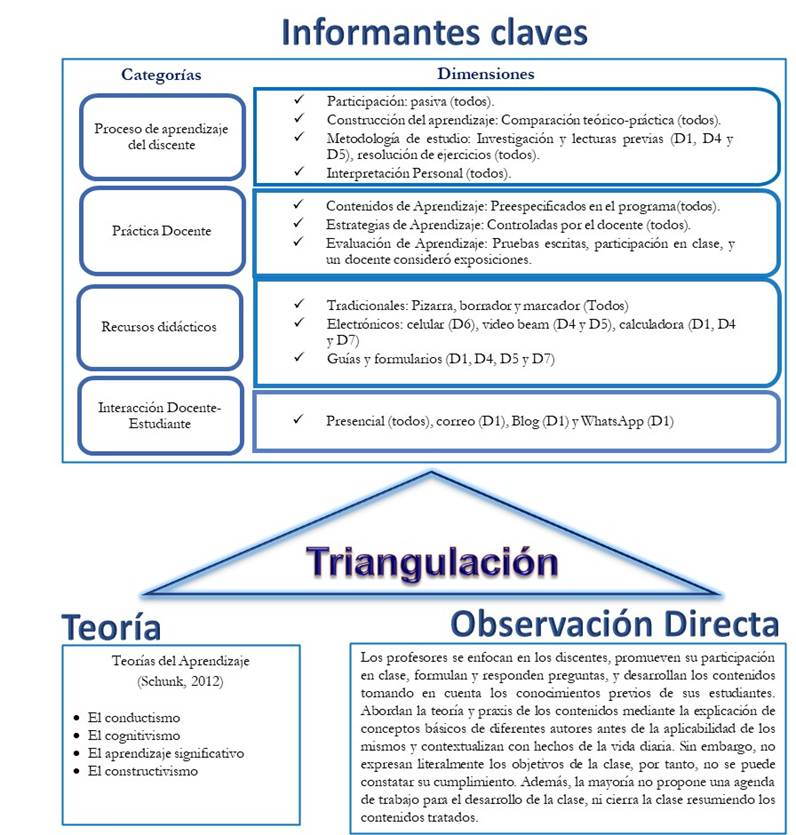

Posteriormente, se aplicó una entrevista a los docentes previamente observados, basado en una guía de entrevista y grabador que facilitó la captura de los puntos de vista de los informantes claves. Esto permitió la implementación del método de estudio de casos etnográfico, enfocados en las prácticas didácticas de un grupo de profesores y específicamente orientando el análisis hacia las teorías de aprendizaje en las que basan su praxis. La interpretación de datos recabados se inició con un ejercicio de reducción semántica del contenido de las respuestas de los entrevistados, a partir de la categorización como fase fundamental; y finalmente se realizó el proceso de triangulación con la vinculación de las teorías del Aprendizaje según Schunk (2012), y la información obtenida mediante la observación directa y las entrevistas.

Conviene aclarar que, en el estudio se elaboraron dos instrumentos para recolectar datos: (a) la guía de observación con 20 planteamientos que fueron evaluados con los siguientes criterios: 1: siempre, 2: frecuentemente, 3: algunas veces, 4: muy pocas veces, y 5: nunca; y (b) la guía a de entrevista con seis (6) preguntas abiertas. Ambas guías de investigación fueron evaluadas a través de la validez de contenido, para lo cual se seleccionó un grupo de cinco profesores investigadores de la UDONE, familiarizados con las variables de estudio. Los expertos valoraron los instrumentos de acuerdo con los criterios fundamentales: redacción, claridad, lenguaje, entendimiento y cumplimiento de los propósitos. Posteriormente, se realizaron los ajustes a partir de las recomendaciones proporcionadas por el personal calificado. Por último, se presentó la versión corregida al mismo grupo de especialistas para su aprobación final.

Resultados

Los resultados se presentan como un compendio del tratamiento de los datos para dar cumplimiento al propósito investigativo. En primer lugar, todas las observaciones realizadas en el aula de clases en el momento que los docentes desarrollaban su práctica docente fueron organizadas de acuerdo con las respuestas: (siempre: 1; frecuentemente: 2; algunas veces: 3; muy pocas veces: 4; nunca: 5). A partir de allí se construyó la tabla 2, la cual muestra de forma resumida en cifras absolutas y relativas los criterios observados. Resulta satisfactorio advertir que, en las prácticas docentes de estos profesores observados, existe dominio de la mayoría de los criterios, siendo evidente que en la valoración de las clases predomina más la cantidad de observaciones siempre: 1 y frecuentemente: 2, y muy pocas veces: 4 y nunca: 5.

Tabla 2. Distribución Habilidades pedagógicas del Docente en el aula según las observaciones.

|

Criterios de Observación |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Total |

|

1. Establece con claridad los objetivos de la clase. |

|

|

3 (43%) |

1 (14%) |

3 (43%) |

7 |

|

2. Desarrolla la clase de acuerdo a los objetivos planteados. |

|

|

3 (43%) |

1 (14%) |

3 (43%) |

7 |

|

3. Vincula el desarrollo de la clase con elementos de la vida diaria. |

4 (57%) |

3 (43%) |

|

|

|

7 |

|

4. Utiliza los conocimientos previos de sus estudiantes en el desarrollo de sus contenidos. |

5 (71%) |

|

2 (29%) |

|

|

7 |

|

5. Estimula en el estudiante el desarrollo de competencias. |

|

1 (14%) |

6 (86%) |

|

|

7 |

|

6. Facilita el aprendizaje a aquellos que demuestran sus dificultades. |

|

4 (57%) |

3 (43%) |

|

|

7 |

|

7. Genera y mantiene un ambiente de trabajo y colaboración. |

1 (14%) |

6 (86%) |

|

|

|

7 |

|

8. Corrige a los estudiantes de forma adecuada y oportuna. |

1 (14%) |

4 (57%) |

2 (29%) |

|

|

7 |

|

9. Cierra la clase resumiendo los contenidos tratados. |

|

|

3 (43%) |

|

4 (57%) |

7 |

|

10. Responde las preguntas de los estudiantes. |

7 (100%) |

|

|

|

|

7 |

|

11. Las actividades planteadas permiten el logro del objetivo en el tiempo establecido. |

|

|

2 (29%) |

5 (71%) |

|

7 |

|

12. Promueve la participación del estudiante |

5 (71%) |

2 (29%) |

|

|

|

7 |

|

13. Promueve la respuesta crítica y reflexiva en sus estudiantes. |

1 (14%) |

4 (57%) |

2 (29%) |

|

|

7 |

|

14. Relaciona el tema de la clase con el futuro ejercicio profesional. |

4 (57%) |

1 (14%) |

|

2 (29%) |

|

7 |

|

15. Utiliza las experiencias de trabajo y da casos reales para su análisis. |

|

4 (57%) |

1 (14%) |

2 (29%) |

|

7 |

|

16. Explica los conceptos básicos de diferentes autores antes de la aplicabilidad de los mismos. |

5 (71%) |

2 (29%) |

|

|

|

7 |

|

17. Realiza una introducción cuando aborda un tema nuevo. |

|

4 (57%) |

3 (43%) |

|

|

7 |

|

18. Propone una agenda de trabajo para el desarrollo de la clase. |

|

|

2 (29%) |

|

5 (71%) |

7 |

|

19. Formula constantemente preguntas como medio de control del aprendizaje de los temas. |

5 (71%) |

|

2 (29%) |

|

|

7 |

|

20. Permite que el estudiante se autoevalúe y coevalúe. |

|

|

|

7 (100%) |

|

7 |

Observación: criterios de observación: 1: siempre, 2: frecuentemente, 3: algunas veces, 4: muy pocas veces, y 5: nunca.

Fuente Elaboración propia (2024).

La tabla 2 destaca que más del 80% de los profesores observados promueven la participación en clase del estudiante, lo cual involucra a un 71% que lo hace siempre y a un 29% que lo deja en evidencia de manera frecuente. Aunado a esto, cinco docentes, que representan más de un 80% igualmente resalta por formular constantemente preguntas. Por otro lado, en la tabla referida también resalta el hecho de que todos los docentes, o sea el 100% responde las preguntas formuladas por los estudiantes; y que más del 80% desarrollan los contenidos considerando los aprendizajes previos de sus estudiantes, lo cual involucra a cinco docentes (71%) que siempre lo hace. Además, se puede notar en la tabla en mención que cuatro docentes, es decir, más del 50% de los profesores observados siempre vinculan el desarrollo de la clase con elementos de la vida diaria y relacionan el tema de la clase con el futuro ejercicio profesional.

En la tabla 2 se observa que cuatro docentes no establecen con claridad los objetivos de la clase (57%). Asimismo, se refleja que cinco docentes, que representan más del 70% siempre explican conceptos básicos de diferentes autores antes de la aplicabilidad de los mismos, pero este mismo porcentaje no propone una agenda para el desarrollo de la clase; a diferencia de cuatro profesores que no cierran la clase resumiendo los contenidos tratados (57%). Por otro lado, se observa en la tabla 2 que el 100% de los docentes muy pocas veces permite que el estudiante se autoevalúe y coevalúe, mientras que, seis docentes que representan a más de un 80% generan un ambiente de trabajo y colaboración durante la clase. De igual manera, cuatro profesores corrigen a los estudiantes de forma adecuada y oportuna de manera frecuente (57%).

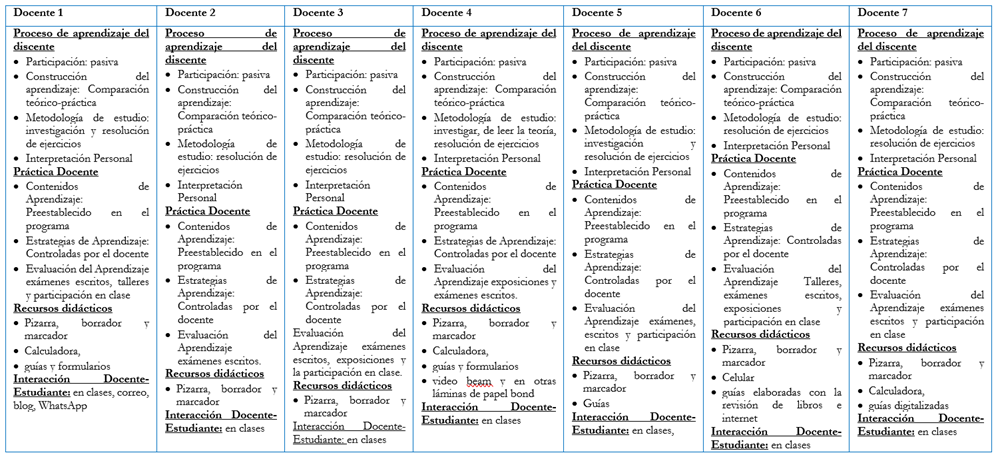

Las opiniones recopiladas de la entrevista fueron agrupadas en la figura 1, en la cual se interpretan las respuestas obtenidas de las preguntas previamente transcritas para cada uno de los docentes entrevistados, donde se destaca como comentarios las categorías y subcategorías propias de los análisis cualitativos de datos. A fin de dar un significado dentro de la presente investigación a los datos recolectados en la entrevista, se realizó una revisión detallada a fin de organizarlos e interpretarlos.

Figura 1. Matriz de Categorización. Fuente: Elaboración propia (2024).

Cinco de los docentes entrevistados (D1, D2, D4, D5 y D7), inician sus clases preguntando lo visto en clases anteriores, manifestando dos de ellos (D1 y D5) que esto lo hacen porque siempre notan que los estudiantes llegan ‘perdidos’. Por otro lado, dos profesores (D3 y D6) comienzan la clase con un marco teórico previo para después ir a la aplicación de dicho marco a una realidad o ejercicio práctico.

Al momento de impartir las clases, los docentes entrevistados consideran como recursos didácticos: la pizarra, el marcador y el borrador, aparte de libros y guías. En su mayoría concebidos como recursos didácticos tradicionales; a pesar de que, hoy se cuenta con computadoras cada día más veloces, al tiempo que se dispone de programas más potentes y flexibles. Por otra parte, los docentes entrevistados realimentan el contenido durante las clases interactuando con los estudiantes a través de preguntas y respuestas; aunado a eso, promueven la comprensión de la información a través de ejemplos y guías con ejercicios propuestos, vinculados al campo de conocimiento. Por lo que, cada docente de acuerdo a la carrera para la cual dicta la asignatura con contenido estadístico, elabora guías personalizadas que suministran luego a los estudiantes al culminar las clases, en forma tal que apliquen los conocimientos adquiridos y de alguna manera practiquen.

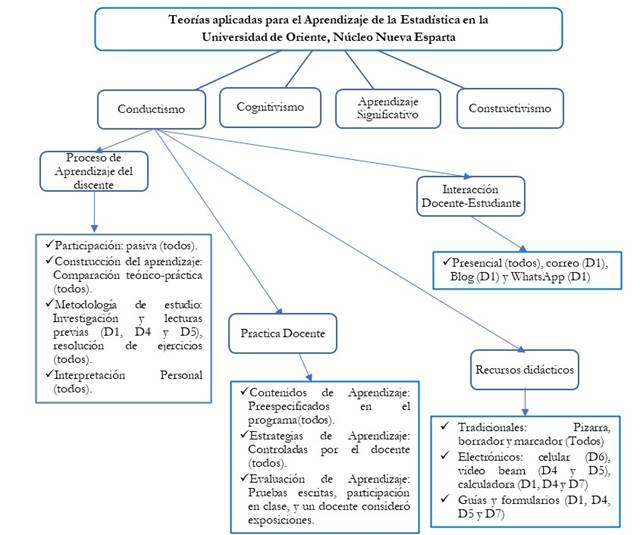

Por último, en lo que respecta a las estrategias evaluativas implementadas por los docentes entrevistados que imparten la asignatura Estadística en la UDONE, todos aplican la prueba o examen escrito para evaluar los conocimientos de los estudiantes. Además de la prueba escrita, tres profesores (D1, D2 y D6) realizan talleres y otros tres (D3, D4 y D6), en caso de temas netamente teóricos, hacen exposiciones o examen oral (ver figura 1). En la figura 2 se muestran las teorías aplicadas por los docentes para el aprendizaje de la Estadística en la UDONE.

Figura 2. Gráfica Representacional de la información suministrada por los informantes. Fuente: Elaboración propia (2024).

El proceso de triangulación, se realizó haciendo uso de varios métodos, por un lado, se encuentran las teorías del Aprendizaje según Schunk (2012), por el otro extremo, se agrega una síntesis de los resultados obtenidos mediante observación directa en las clases y en la parte superior de presentan las categorías y subcategorías generadas con la información proporcionada por los docentes entrevistados (ver figura 3). Conviene resaltar, que se constata la existencia de ciertas diferencias en el acto didáctico, específicamente en las opiniones de los entrevistados se percibe un quehacer pedagógico fundamentado en la teoría del conductismo, pero durante en las aulas de clases se observa que hay ciertos elementos del constructivismo que son tomados en cuenta al desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Figura 3. Triangulación de la información. Fuente: Elaboración propia (2024).

Discusión

La práctica docente requiere de saberes pedagógicos que algunos profesionales no adquieren en su formación universitaria de pregrado; sin embargo, en el momento que ejerce la docencia comienza su interés en aprender el arte y la ciencia de desempeñar los cargos. En el caso de la UDONE, se le exige solo que cumplan con aprobar el Curso de Capacitación Docente y demostrar saberes pedagógicos al momento de presentar las evaluaciones exigidas para su ingreso a la institución. Por lo que, muchos de los profesores de estadística buscan aprender y desarrollar competencias pedagógicas para alcanzar la credencial del referido curso o con la finalidad de aprobar las pruebas del concurso por credenciales y/o por oposición con los cuales ingresan a la institución. A partir de allí deberían constantemente aumentar y mejorar su didáctica apuntando al éxito de sus estudiantes. Al respecto, Pino y Estrella (2012) afirman que: “un profesor debe saber el contenido estadístico que enseña y tener el conocimiento acerca de cómo enseñar ese contenido” (p. 62).

Además, en la actualidad los docentes que imparten asignaturas con contenido estadístico deberían estar preparados para ofertar a sus estudiantes una forma de aprendizaje basada en las tecnologías de información y comunicación (TIC) reconociendo sus bondades en la preparación para el futuro desempeño laboral, y además de cumplir con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008), por ser parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente. En contraste, Vivanco (2015) señala que:

Las nuevas tecnologías están colaborando con un crecimiento de la circulación de saberes y de información. Sin embargo, también se constata que esta curva creciente es acompañada por otra curva, también creciente, asociada a una sensación de saturación ante tanta información y la imposibilidad de realizar las conexiones necesarias y pertinentes para entender su sentido, significarla, criticarla, discutirla e interiorizarla (p. 306).

En el caso de la formación en Estadística, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) apoyarían en los cálculos y tratamiento de los datos, pero para lograr aprendizajes efectivos y activos, los docentes deberían promover diálogos constantes, una confrontación de opiniones acerca de la pertinencia en la aplicación de cada una de las metodologías, planteamiento que también asumen: Azcárate y Cardeñoso, (2011), López et al. (2018), Rosabal et al. (2021), y Medina-Hernández et al. (2022). Siendo necesario hacer mayor énfasis en el análisis crítico, para así dar paso a una enseñanza constructivista, donde los estudiantes cuenten con tiempo suficiente que les permitan ir construyendo su conocimiento a partir de una de las fases más importantes en este tipo de asignaturas como lo es la interpretación de datos en función del contexto de origen; parte de estos argumentos guardan relación con el planteamiento de Vilchez (2019), quien señala que “el aprendizaje de la estadística siempre está ligado al contexto de los datos y a la atención de los requerimientos para la toma de las decisiones basadas en información confiable y de calidad” (pp. 1-2). Asumiendo, que la Estadística requiere de un contexto para la recolección, organización, presentación e interpretación de datos, lo que permite tener la oportunidad de realizar análisis contextualizados que facilitan la toma de decisiones y contribuye a dar solución en la diversidad de áreas de aplicación.

De allí, se puede afirmar que los docentes en cierta forma al interactuar con el estudiantado consolidan un aspecto esencial de la teoría constructivista como lo es la promoción de la interacción social. Asimismo, fomentan la práctica de la cátedra mencionada por medio de la resolución y análisis de situaciones problema, lo cual se considera una estrategia valiosa en cuanto a los fines de este estudio, dado que el planteamiento de problemas, por lo general, supone un reto o esfuerzo mental para cada estudiante, haciendo que los mismos por sí solos pongan de manifiesto una actividad constructiva mediante la reflexión, el desarrollo del pensamiento y la inteligencia, con lo que pudieran ampliar o ajustar sus saberes, producto de su participación en las sesiones de clases.

Es por ello que, para fortalecer las formas de aprendizaje de los estudiantes, los docentes deberían romper con la enseñanza tradicional dejando atrás el enfoque por contenido. En ese sentido, Guzmán (2018) establece a modo general que los docentes continúan implementando sus prácticas educativas influenciados por su formación, cuyas raíces se originan del paradigma positivista, lo que conlleva a que sus discursos, se caractericen por el dominio y control absoluto de las clases, limitando así, la interacción de saberes por parte de los estudiantes. Lo recomendable sería enfocarse en las competencias que se generarían en los estudiantes con el análisis de los conceptos de la Estadística, la reflexión, razonamiento, la autocrítica y, así, formar profesionales capaces de lograr la transformación personal y/o social.

Un elemento positivo durante la observación, se refiere al abordaje de los contenidos explicados haciendo mención a las definiciones de diferentes autores antes de ser aplicados y vinculan el desarrollo de la clase con elementos de la vida diaria. De manera similar lo plantean Ben-Zvi y Garfield, citados por Ramos (2019), cuando afirman que: “El pensamiento estadístico también se refiere a entender y utilizar el contexto de un problema para formular una investigación y ser capaz de criticar y evaluar los resultados de otras investigaciones” (p. 72).

Con relación a esto, se hace necesario en la actualidad, pensar sobre los cambios y transformaciones que la UDONE debe plantearse, esto es, deben hacerse modificaciones por cuanto los docentes evalúa mayoritariamente a través de pruebas, como único elemento que mide la información que recibe el estudiante, estando en ese sentido basada su praxis evaluativa en la teoría conductista, donde el aprender está basado en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas.

Conclusiones

Los docentes que imparten la asignatura Estadística en la UDONE, revelaron que los saberes pedagógicos se fundamentan en la teoría del conductismo; sin embargo, tomando en cuenta lo observado en las aulas, se constató que en el acto didáctico utilizaron ciertos elementos del constructivismo, tendiendo así a incursionar en la práctica desde el enfoque constructivista, pero aún les falta mejorar y actualizar tanto métodos como estrategias, con las que desarrollen clases más dinámicas e interactivas que faciliten el aprendizaje de los contenidos estadísticos en las diversas carreras que oferta la mencionada institución. Por ende, se requiere que cada uno de los profesores adquieran una visión distinta y ajustada a los nuevos tiempos, y a partir de allí, desarrollen las competencias que les permitan orientar, promover y fortalecer en sus discentes saberes, destrezas y habilidades para planificación, trabajo de campo y los respectivos análisis e interpretación de los resultados de las investigaciones estadísticas.

Los hallazgos de la investigación resultaron útiles para enfatizar que los profesores de estadística necesitan generar situaciones académicas innovadoras y contextualizadas de acuerdo con el perfil profesional de sus aprendices para obtener mejores resultados. A la luz de esta perspectiva, se invita a los que quieran trabajar con nosotros hacia la consolidación de la cultura estadística; a no sólo enfocarse en adquirir conocimientos y experiencias en el ámbito de la asignatura que dictan como única manera de lograr un desempeño efectivo en el aula, sino que aumenten las habilidades pedagógicas para construir puentes cognitivos que guíen a los estudiantes a experimentar autonomía en sus aprendizajes. Además, requieren de la creación de procesos formativos con la flexibilidad de pensamientos que conduzcan al cambio e innovación constante de las formas de identificar, organizar e integrar los contenidos, considerando las limitaciones que cada estudiante posea, los avances teóricos de la disciplina.

Conflicto de intereses

Los autores afirman no tener conflicto de intereses.

Referencias

Andrade, L.; Fernández, F. y Álvarez, I. (2017). Panorama de la investigación en educación estadística desde tesis doctorales 2000-2014. Tecné Episteme y Didaxis: TED, (41), 87-107. https://doi. org/10.17227/01203916.6039

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo [Consulta: 10-03-2024]. https://www.academia.edu/11982374/TEOR%C3%8DA_DEL_APRENDIZJE_SIGNIFICATIVO_TEORIA_DEL_APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO

Azcárate, P. y Cardeñoso, J. (2011). La Enseñanza de la Estadística a través de Escenarios: implicación en el desarrollo profesional. Boletim de Educação Mate mática, 24(40), 789-810. http://www.redalyc.org/pdf/2912/291222113009.pdf

Batanero, C. (2000). ¿Hacia dónde va la educación estadística? [Consulta: 10-03-2024]. https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/BLAIX.pdf

Batanero, C. (2008). Presente y futuro de la educación estadística [Consulta: 10-03-2024]. https://estadisticamigable.blogspot.com/2008/10/presente-y-futuro-de-la-educacin.html

Behar, R. y Ojeda, M. (2000). El proceso de aprendizaje de la estadística: ¿Qué puede estar fallando? Heurística, 10(1), 26-43. https://cuts.top/FClY

Blanco, A. (2018). Directrices y recursos para la innovación en la enseñanza de la Estadística en la Universidad: Una revisión documental. Revista de Docencia Universitaria, 16(1), 251-267. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6511333

Comas, C.; Alexandre, J.; Nascimento, M. y Estrada, A. (2017). Estudio de las Actitudes hacia la Estadística en Estudiantes de Psicología. Boletim de Educação Matemática, 31(57), 479-496. https://www.redalyc.org/pdf/2912/291250692023.pdf

Cossío, E. y Hernández, G. (2016). Las teorías implícitas de enseñanza y aprendizaje de profesores de primaria y sus prácticas docentes. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21(71), 1135-1164. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n71/1405-6666-rmie-21-71-01135.pdf

Estrella, S. (2017). Enseñar estadística para alfabetizar estadísticamente y desarrollar el razonamiento estadístico. En: Salcedo, A. (Comp.). Alternativas Pedagógicas para la Educación Matemática del Siglo XXI, pp. 173–194. Centro de Investigaciones Educativas, Escuela de Educación. https://goo.gl/tUFF5Y

Eudave, D. (2007). El aprendizaje de la estadística en estudiantes universitarios de profesiones no matemáticas. Educación Matemática, 19(2), 41-66. http://www.revista-educacion-matematica.com/descargas/Vol19-2.pdf

Falquez, J. (2023). Influencia de la práctica pedagógica en el rendimiento académico de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa San Alberto Magno en el municipio de San Alberto departamento del Cesar. [Trabajo presentado como requisito parcial para optar el título de Magister en Educación, Universidad Santo Tomás]. https://cuts.top/FCmb

Gaceta N° 70 de la Universidad de Oriente, enero-marzo de 1991.

Gil, F. (2012). Educación con teoría. Revisión pedagógica de las relaciones entre la teoría y la práctica educativa. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 23(1), 19–43. https://doi.org/10.14201/8575

Gómez, N. y Jiménez, A. (2015). La estadística como apoyo en los proyectos de investigación universidad-comunidad. Reflexiones de una experiencia con semilleros de investigación. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 7(1), 27-34. https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751487003.pdf

Guzmán, Y. (2018). El discurso pedagógico del profesor de matemática ¿un espacio de poder? Humanartes, 6(12), 71-79. https://cuts.top/FCmi

Ley de Universidades Nº 1.429. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 8 de septiembre de 1970.

Ley Orgánica de Educación Nº 5.929. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 15 de agosto de 2009.

López, A.; Ramírez, R.; Santander, A.; Salgado, A. y Rigual, S. (2018). El aprendizaje por proyectos en la enseñanza de la Estadística Inferencial. Revista Cubana de Informática Médica, 10(2), 1-10. https://revinformatica.sld.cu/index.php/rcim/article/view/267/pdf_85

Marín, L. (2009). Lineamientos Generales del Curso de Formación y Actualización Docente. Universidad de Oriente. Vicerrectorado Académico. Centro de Tecnología Educativa. Dirección.

Medina-Hernández, E.; Muñiz, J.; Guzmán-Aguiar, D. y Holguín-Higuita, A. (2022). Recursos y estrategias para la enseñanza de la estadística y la analítica de datos en la educación superior. Formación universitaria, 15(3), 61-68. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300061

Meza, I. (2022). Implicaciones de la teoría del procesamiento de información o cognitivismo en aprendices universitarios. Menciones al conductismo y constructivismo. Investigación y Postgrado, 37(2), 217-232. https://revistas.upel.edu.ve/index.php/investigacionypostgrado/article/view/1468/1569

Molina, J.; Rodrigo, M. y Bonavia, T. (2011). La docencia de Estadística en el Grado de Psicología: una experiencia de colaboración interdisciplinar con la asignatura de Psicología Social del Trabajo. @tic, (6), 21-29. https://ojs.uv.es/index.php/attic/article/view/287/383

Oficina de Planificación del Sector Universitario (2024). Licenciado en Estadística. [Consulta: 10-03-2024]. https://loeu.opsu.gob.ve/detalle-programa/12873/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008). Estándares de Competencias en TIC para docentes. [Consulta: 10-01-2024] http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf

Pino, G. y Estrella, S. (2012). Educación estadística: relaciones con la matemática. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana 2012, 49(1), 53-64. https://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/25747/20671

Ramos, L. (2019). La educación estadística en el nivel universitario: retos y oportunidades. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 13(2), 67-82. https://cuts.top/DG6a

Ramón, J. y Vilchez, J. (2020). Método clase invertida y desarrollo de competencias estadísticas en estudiantes de maestría. Revista Educare, 24(3), 159–182. https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1407

Roque, R. (2022) La enseñanza de la estadística para la investigación: algunas recomendaciones reflexionadas desde la praxis. Revista Educación, 46(2), 646–656. https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47569

Rosabal, D.; Martínez, L. y Piquet, N. (2021). Estrategias didácticas para la enseñanza de la Bioestadística, Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Segundo Congreso Virtual de Ciencias Básicas Biomédicas en Granma. Manzanillo. [Consulta: 10-01-2024]. https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/viewFile/895/552

Rosas, R. y Sebastián, C. (2008). Piaget, Vigotski y Maturana: constructivismo a tres voces. Grupo Editor Aique. https://cuts.top/DG6g

Salinas, J. y Mayén, S. (2016). Estudio exploratorio de las actitudes hacia la estadística en estudiantes mexicanos de bachillerato. Avances de Investigación en Educación Matemática, (10), 73-90. https://doi.org/10.35763/aiem.v0i10.130

Sanoja, J. y Ortíz, J. (2013). El conocimiento didáctico del contenido estadístico del maestro. En: A. Salcedo (Ed.). Educación Estadística en América Latina Tendencias y Perspectivas, pp. 125-150. Programa de cooperación interfactultades de la Universidad Central de Venezuela. https://goo.gl/n6RggK

Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. Editorial Pearson Educación.

Tovar, A. (2001). El constructivismo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Editorial Instituto Politécnico Nacional. https://cuts.top/FCn4

Tovar, J.; Castillo, H. y Marín, M. (2007). Preconcepciones de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali sobre el curso de estadística. Pensamiento Psicológico, 3(9), 61-78. https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/90/81

Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta (2024). Licenciatura en Estadística [Consulta: 10-03-2024]. https://cuts.top/DG6J

Vilchez, J. (2019). Competencia estadística: metodología seis sigmas en el proceso de investigación. XV Conferencia Interamericana de Educación Matemática CIAEM. [Consulta: 10-01-2024]. https://conferencia.ciaem-redumate.org/index.php/xvciaem/xv/paper/viewFile/255/499

Vivanco, G. (2015). Educación y tecnologías de la información y la comunicación ¿es posible valorar la diversidad en el marco de la tendencia homogeneizadora? Revista Brasileira de Educação, 20(61), 297-315. https://www.scielo.br/j/rbedu/a/GxsBkwgWG7SHrq34ypqMg6w/?format=pdf&lang=es

Zapata, L. (2011). ¿Cómo contribuir a la alfabetización estadística? Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (33), 234-247. https://www.redalyc.org/pdf/1942/194218961013.pdf