Determinación de grados Brix en bebidas no alcohólicas de elaboración artesanal como factor de riesgo obesogénico[1]

Determination of Brix Degrees in Artisanal Non-Alcoholic Beverages as an Obesogenic Risk Factor

Determinação de Graus Brix em Bebidas Não Alcoólicas de Elaboração Artesanal como Fator de Risco Obesogênico

Víctor Hugo Solís Valladares

![]() Universidad

de Navojoa, México

Universidad

de Navojoa, México

https://orcid.org/0000-0001-5808-1366

Esther Josseane Ormeño Claudet

Universidad Estatal de Sonora

![]() https://orcid.org/0009-0000-5403-3439

https://orcid.org/0009-0000-5403-3439

Recibido: 06-12-2023

Aceptado: 28-02-2024

Cómo citar este documento:

Solís V., V. H. y Ormeño C., E. J. (2024). Determinación de grados Brix en bebidas no alcohólicas de elaboración artesanal como factor de riesgo obesogénico. Revista Científica Cuadernos de Investigación, 2, e25, 1-21. https://cuadernosdeinvestigacion.unach.cl/index.php/rcci/article/view/e25

Resumen

Objetivo: determinar el contenido total de azúcar de caña en diversas bebidas no alcohólicas elaboradas artesanalmente, en respuesta a la creciente prevalencia de obesidad en México, sugiriendo su posible papel como factor de riesgo obesogénico asociado a la alimentación. Metodología: diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo y transversal de una población de 28 muestras de aguas frescas elaboradas artesanalmente a partir de concentrados industrializados. Las muestras, se obtuvieron de expendios públicos que incluyeron taquerías, refresquerías y paleterías, ubicadas en la zona centro de Navojoa, Sonora, México. La recolección de las muestras se realizó en el verano 2023. Se midieron los grados Brix para determinar la concentración de sacarosa. Las variedades de sabores responden a los comúnmente vendidos y fueron: piña colada (5 muestras), fresa (3 muestras), limón (10 muestras), jamaica (4 muestras), horchata (3 muestras) y cebada (3 muestras). Resultados: Los resultados revelaron un rango de concentración de sacarosa entre 72 g a 274 g por cada 1000 ml de bebida. Se obtuvo una media aritmética de 144.393 g/L y desviación estándar de 4.2641. Se realizó la prueba de normalidad para datos de Shapiro-Wilk con un valor de significancia de 0.120. Conclusión: Todas las muestras superaron la recomendación de consumo de sacarosa hecha por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 50 g/día. Aunque los resultados se expresan en términos de un litro de bebida, es relevante señalar que, durante la temporada cálida, el consumo puede ser mayor a un litro. Dada la elevada concentración de sacarosa presente en las bebidas artesanales, el consumo de estos productos podría considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad y otras enfermedades asociadas.

Palabras clave: Obesidad; azúcar; bebida; nutrición.

Abstract

Objective: To determine the total cane sugar content in various handcrafted non-alcoholic beverages, in response to the increasing prevalence of obesity in Mexico, suggesting its possible role as an obesogenic risk factor associated with diet. Methodology: Non-experimental, quantitative, descriptive, and cross-sectional design of a population of 28 samples of fresh waters made by hand from industrialized concentrates. The samples were obtained from public outlets that included taco stands, refreshment stands, and popsicle shops, located in the downtown area of Navojoa, Sonora, Mexico. The collection of the samples was carried out in the summer of 2023. Brix degrees were measured to determine the concentration of sucrose. The flavor varieties respond to those commonly sold and were: pina colada (5 samples), strawberry (3 samples), lemon (10 samples), hibiscus (4 samples), horchata (3 samples), and barley (3 samples). Results: The results revealed a range of sucrose concentration between 72 g to 274 g per 1000 ml of beverage. An arithmetic mean of 144.393 g/L and a standard deviation of 4.2641 were obtained. The normality test for Shapiro-Wilk data was performed with a significance value of 0.120. Conclusion: All samples exceeded the World Health Organization’s recommended sucrose intake, set at 50 g/day. Although the results are expressed in terms of one liter of beverage, it is relevant to note that, during the warm season, consumption can be greater than one liter. Given the high concentration of sucrose present in artisanal beverages, the consumption of these products could be considered a risk factor for the development of obesity and other associated diseases.

Key words: Obesity; sugar; beverage; nutrition.

Resumo

Objetivo: Determinar o conteúdo total de açúcar de cana em várias bebidas não alcoólicas feitas à mão, em resposta à crescente prevalência de obesidade no México, sugerindo seu possível papel como fator de risco obesogênico associado à alimentação. Metodologia: Desenho não experimental, quantitativo, descritivo e transversal de uma população de 28 amostras de águas frescas feitas à mão a partir de concentrados industrializados. As amostras foram obtidas de pontos de venda públicos que incluíam taquerias, lojas de refrescos e sorveterias, localizadas na área central de Navojoa, Sonora, México. A coleta das amostras foi realizada no verão de 2023. Os graus Brix foram medidos para determinar a concentração de sacarose. As variedades de sabores respondem aos comumente vendidos e foram: piña colada (5 amostras), morango (3 amostras), limão (10 amostras), hibisco (4 amostras), horchata (3 amostras) e cevada (3 amostras). Resultados: Os resultados revelaram uma faixa de concentração de sacarose entre 72 g a 274 g por cada 1000 ml de bebida. Foi obtida uma média aritmética de 144.393 g/L e desvio padrão de 4.2641. O teste de normalidade para dados de Shapiro-Wilk foi realizado com um valor de significância de 0.120. Conclusão: Todas as amostras excederam a recomendação de consumo de sacarose feita pela Organização Mundial da Saúde, estabelecida em 50 g/dia. Embora os resultados sejam expressos em termos de um litro de bebida, é relevante notar que, durante a estação quente, o consumo pode ser maior que um litro. Dada a alta concentração de sacarose presente nas bebidas artesanais, o consumo desses produtos pode ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade e outras doenças associadas.

Palavras chave Obesidade; açúcar; bebida; nutrição.

Introducción

La obesidad es una pandemia global que ha experimentado un aumento alarmante en las últimas décadas. A nivel mundial, la prevalencia de la obesidad se ha casi triplicado desde 1975 (Organización Mundial de la Salud, [OMS] 2023). En 2016, más de 1.9 mil millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos (OMS, 2023). Esta condición no solo afecta la calidad de vida de los individuos, sino que también impone una carga significativa en los sistemas de salud pública debido a su asociación con diversas enfermedades crónicas (Kaufer-Horwitz, 2022), como la diabetes tipo 2 (Higuita-Gutiérrez, 2015) y las enfermedades cardiovasculares (Bryce-Moncloa, 2017; Almazán-Ávila, 2020).

Al observar la situación en el continente americano, encontramos que la obesidad afecta a diferentes grupos de manera desigual. En América del Norte, por ejemplo, la prevalencia de la obesidad entre los adultos es particularmente alta, con un 41.9% de la población adulta de Estados Unidos clasificada como obesa entre 2017 y marzo de 2020 (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023). Este fenómeno se extiende más allá de las fronteras estadounidenses, impactando a países vecinos y reflejando una tendencia preocupante en toda la región.

En México, la situación es igualmente grave. El país tiene una de las tasas más altas de obesidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con casi cuatro de cada diez personas mayores de 15 años sufriendo de obesidad (Vaquero, 2023). Además, más del 70% de la población adulta mexicana padece de sobrepeso u obesidad, lo que resalta la magnitud del problema en el contexto nacional (Mendoza, 2023).

Centrándonos en Sonora, México, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos indígenas Yaquis fue del 71.5%, con un 35% de la población clasificada como obesa (Serna-Gutiérrez et al., 2022). Estos datos subrayan la necesidad urgente de abordar la obesidad no solo como un desafío de salud pública, sino también como una crisis social y económica que requiere una respuesta integral y multisectorial.

Factor Obesogénico

El 'factor obesogénico' se refiere a los elementos del entorno que contribuyen al aumento de la obesidad, abarcando desde el estilo de vida hasta el entorno socioeconómico y cultural (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 2020). Este concepto implica la suma de influencias externas que promueven el sobrepeso, como la industrialización, el fácil acceso a alimentos poco saludables y el sedentarismo. El ambiente obesogénico incluye condiciones que favorecen la obesidad, como la disponibilidad de comida rápida, alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alta exposición a la publicidad de estos productos en medios y redes sociales, sedentarismo, tiempo excesivo frente a pantallas y falta de espacios para la actividad física (Marti et al., 2021)

¿Para qué sirve conocer el ambiente obesogénico? Según Ortíz-Hernández (2022), comprender el ambiente obesogénico es crucial para desarrollar estrategias de prevención y control de la obesidad. Al identificar los factores que contribuyen a esta condición, es posible implementar políticas públicas y cambios en el estilo de vida que promuevan una alimentación saludable y actividad física regular.

El ambiente obesogénico surge de factores múltiples, destacando el acceso barato a alimentos procesados (Martínez, 2017). La comida rápida y productos procesados, abundantes y económicos, incentivan su consumo excesivo.

El cambio en los patrones de vida modernos también ha desempeñado un papel significativo. La reducción de la necesidad de actividad física diaria, impulsada por el uso generalizado de transporte motorizado y trabajos sedentarios, ha fomentado el sedentarismo (Muñoz-Cano, 2012). La comodidad de los estilos de vida menos activos se ha convertido en una característica común en la sociedad actual.

La influencia persuasiva de la publicidad y los estímulos comerciales representa otro elemento crucial en la conformación del ambiente obesogénico (Valencia-Agudelo, 2014). La publicidad, especialmente dirigida a niños y jóvenes, desempeña un papel importante al estimular la compra y el consumo de productos no saludables (Guarnieri, 2023). Esta constante exposición a mensajes persuasivos contribuye a crear preferencias alimenticias menos saludables desde temprana edad.

Además, el entorno laboral y doméstico desempeña un papel fundamental. Un ambiente laboral sedentario, combinado con el uso excesivo de tecnología en el hogar, agrava aún más los niveles de sedentarismo y promueve hábitos alimenticios menos saludables (Vázquez, 2021). Estos factores, en conjunto, delinean la complejidad del ambiente obesogénico y resaltan la necesidad de abordar diversas áreas para combatir eficazmente la creciente prevalencia de la obesidad.

Relación entre el Consumo de Azúcares y Obesidad

El consumo de azúcares, especialmente los refinados y añadidos en alimentos procesados, ha sido ampliamente estudiado por su relación con el aumento de la prevalencia de obesidad. Los azúcares refinados incrementan los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo (Molina, 2018). Cuando se consume en exceso, el cuerpo almacena la glucosa adicional como grasa, contribuyendo al aumento de peso y al desarrollo de obesidad (Lisbona et al., 2013). Además, el consumo regular de bebidas azucaradas se ha asociado con una alta probabilidad de tener sobrepeso u obesidad, especialmente en niños y adolescentes (De la Cruz y Garduño, 2021).

Los carbohidratos simples, como los azúcares y los cereales refinados, son de rápida absorción y pueden estimular una mayor producción de insulina en el cuerpo. Esta respuesta insulínica puede predisponer al aumento de peso y a la obesidad (Oliva y Fragoso, 2013). Las dietas con una alta carga glucémica, que incluyen una gran cantidad de carbohidratos simples, crean un ambiente obesogénico que predispone a la ganancia de peso y a la obesidad. Además, se ha encontrado que las dietas bajas en carbohidratos simples son más efectivas para la pérdida de peso que las dietas bajas en grasas (Oliva y Fragoso, 2013).

Además de estos hallazgos, estudios recientes han proporcionado más información sobre la relación entre el consumo de azúcares y la obesidad. En un estudio de Cabezas-Zabala (2016), señala que el consumo de bebidas azucaradas puede aportar de 220 a 400 calorías extra al día, lo que incrementa en un 60% el riesgo de obesidad en niños.

Se sabe que la obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, de etiología compleja caracterizada por un desequilibrio de energía debido a un estilo de vida sedentario, un consumo excesivo de energía, o ambos (Kaufer-Horwitz, 2022). Este desequilibrio puede ser exacerbado por el consumo de azúcares refinados.

La Relación entre Bebidas Azucaradas y Problemas de Salud

Clasificación de los azúcares y sus características fisicoquímicas

Los azúcares, también conocidos como sacáridos, son un tipo de carbohidratos que se clasifican en función del número de unidades que los componen (Vasey, 2018):

1. Monosacáridos o azúcares simples: Son las moléculas más pequeñas y se nombran en base a la cantidad de átomos de carbono que presentan. Ejemplos de monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa (Bermúdez et al., 2007).

2. Disacáridos o azúcares dobles: Se forman cuando se unen dos monosacáridos iguales o distintos. Ejemplos de disacáridos son la sacarosa (azúcar de mesa), la lactosa y la maltosa (Cuamatsi, 2020).

Sacarosa: características químicas e influencia en el organismo

La sacarosa es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa (Biesalski, 2016). Se utiliza para edulcorar todo tipo de alimentos y se extrae industrialmente de la caña de azúcar o de la remolacha (Fink, 2021). La sacarosa tiene un índice glucémico intermedio, lo que significa que su consumo provoca un aumento moderado de la glucosa en sangre (Aranceta, 2013).

El consumo excesivo de sacarosa puede llevar a un aumento de peso y al desarrollo de obesidad, ya que el cuerpo almacena la glucosa adicional como grasa (Héctor, 2023). Además, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares (Portillo, 2023).

Tipos de bebidas y sus clasificaciones

Según Vasey (2018), las bebidas se clasifican en dos grandes grupos, las bebidas alcohólicas y las no alcohólicas. En México, las bebidas no alcohólicas se clasifican de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011(DOF, 2011), mismas que se describen a continuación:

1. Jugos: Son bebidas obtenidas directamente de la fruta. No pasan por ningún proceso de concentración (Rivera, 2008).

2. Aguas frescas: Son bebidas tradicionales en México que se preparan mezclando agua con frutas, cereales, flores, o semillas mezcladas con azúcar. Los sabores varían de estado en estado (El Sofa, 2023).

3. Bebidas a base de concentrados: Se obtienen a partir de un zumo que se ha exprimido con anterioridad y ha pasado por un tratamiento de conservación y de deshidratación (Rivera, 2008).

4. Néctares: Se preparan con concentrado de frutas (entre un 20 y un 50%) y el resto es agua y azúcares añadidos (García, 2019).

Es importante destacar que, aunque los jugos y los néctares pueden parecer similares, los jugos contienen un mayor porcentaje de fruta fresca y son más saludables (Rivera, 2008). Por otro lado, los néctares contienen un porcentaje menor de fruta y una mayor cantidad de azúcares añadidos (Ávila-de Hernández y Bullón-Torrealba, 2013).

El consumo de bebidas azucaradas se ha convertido en una práctica común en todo el mundo, y su impacto en la salud pública es motivo de preocupación (De la Cruz, 2021; Universidad Europea del Atlántico, 2023; Paredes-Serrano, 2016). Estas bebidas, que incluyen refrescos, jugos de frutas, batidos y otras bebidas endulzadas, aportan una cantidad significativa de azúcares añadidos a la dieta diaria de las personas (Ruíz, 2022).

El consumo excesivo de bebidas azucaradas, con contenido alto en azúcares como la sacarosa y la fructosa, está asociado con un aumento en los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, lo que puede llevar a enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Silva, 2014; Ortún, 2016; Evans y Pérez, 2017). Además, estas bebidas son altas en calorías y contribuyen al aumento de peso y la obesidad, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares (Gómez, 2013).

El consumo habitual de estas bebidas también se ha relacionado con otros problemas de salud, como gota, cálculos renales, descalcificación, anemia, Alzheimer y cáncer, especialmente el de mama (Bass, 2017; UnoTv, 2020). La combinación de este consumo y la falta de actividad física aumenta significativamente el riesgo de obesidad (Lisbona et al., 2013).

La industria alimentaria ha exacerbado este problema al introducir alimentos novedosos e innovadores que satisfacen las preferencias de las personas (Martínez, 2017). En respuesta a la creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad, las autoridades de salud pública han implementado estrategias de control y orientación para los consumidores desde 2010 (Aroca, 2018; Hu & Malik, 2010). Sin embargo, las bebidas no alcohólicas vendidas en la vía pública y en locales tradicionales, como refresquerías y paleterías, carecen de información nutricional que permita a los consumidores evaluar el riesgo para la salud asociado con el consumo excesivo de azúcar de caña. Mientras que la industria de bebidas azucaradas se ha visto obligada a etiquetar sus productos con sellos informativos sobre el riesgo de contenido elevado en azúcar o calorías, las bebidas tradicionales no están sujetas a ninguna normativa de salud pública.

En síntesis, la evidencia científica respalda la conexión entre el exceso de azúcares y carbohidratos simples con el aumento del riesgo de obesidad. Ante esta realidad, es imperativo abogar por prácticas alimentarias más saludables. La moderación en la ingesta de estos nutrientes se presenta como una medida fundamental para contrarrestar el incremento del índice de masa corporal y reducir los riesgos asociados a la obesidad.

La promoción de una dieta equilibrada emerge como una estrategia clave en la prevención no solo del sobrepeso, sino también de las enfermedades relacionadas con esta condición. Este enfoque nutricional, basado en la diversificación y adecuada proporción de los diferentes grupos alimenticios, se posiciona como un pilar esencial en la lucha contra la creciente prevalencia de la obesidad.

En el ámbito académico, estos descubrimientos resaltan la necesidad de profundizar en investigaciones que exploren las complejidades de la relación entre la dieta y la salud, proporcionando información crucial para la formulación de políticas y estrategias de salud pública. Asimismo, subrayan la importancia de promover la educación nutricional tanto en entornos académicos como en la sociedad en general, con el propósito de fomentar decisiones informadas y empoderar a las personas en el cuidado de su bienestar.

El objetivo de esta investigación fue determinar la concentración de grados Brix en bebidas azucaradas no alcohólicas de fabricación artesanal, con el propósito de calcular los gramos de azúcar libre (sacarosa) por litro de producto. De este modo, se buscó comprender el riesgo para la salud asociado con el consumo de azúcares simples (Paredes-Serrano, 2016).

Metodología

Área de estudio

La investigación se realizó en la ciudad de Navojoa, Sonora, México. Navojoa es una ciudad mexicana ubicada en el sur del estado de Sonora.

Análisis químico

La investigación aplicó principios de química analítica y utilizó la refractometría para medir el índice de refracción de las soluciones (West, 2002). Se determinaron los grados Brix, un método para estimar la cantidad de azúcar en una solución acuosa (Cavalcanti et al., 2008; Cavalcanti et al., 2010). Se empleó un refractómetro portátil, un instrumento preciso y confiable que mide la refracción de la luz en un líquido y se utiliza en diversas aplicaciones (Herrera et al., 2003.; Gómez, 2017; Secretaría de Economía de México, 2011). Para el procesamiento de las muestras, se usó un gotero desechable para colocar la muestra en el refractómetro y visualizar la escala de grados Brix.

Selección de muestra

En cuanto a la selección de las 28 muestras de bebidas no alcohólicas de origen artesanal para la recolección de datos, es importante aclarar que su elección se basó en la disponibilidad de productos en el mercado y en el presupuesto estimado, tomando en consideración la diversidad de opciones en la vía pública, que incluyeron locales de aguas frescas, taquerías, refresquerías y paleterías. Fue un muestreo por conveniencia no probabilístico y no aleatorio. Estas muestras fueron transportadas al laboratorio en su envase original en un periodo no superior a dos horas, asegurando una temperatura menor a los 10 °C mediante el uso de hielo dentro de una hielera hermética aislante. Para mayor claridad, se subraya que las 28 muestras corresponden a diversas fuentes en la vía pública y no necesariamente a 28 proveedores diferentes de bebidas. La metodología de selección se basó en la variedad disponible en el mercado, garantizando así la representatividad de las muestras recopiladas (Ávila-de Hernández y González-Torrivilla, 2011).

En relación a la comparación de las muestras, se empleó el método estadístico de promedios. Para analizar los datos y generar las tablas de estadística descriptiva se usó el paquete estadístico SPSS versión 23 de IBM. Cada muestra de bebida no alcohólica de origen artesanal fue evaluada por triplicado, calculando el promedio de los resultados obtenidos en estas repeticiones. Este enfoque garantizó una evaluación más precisa y confiable de las características analizadas, asegurando una base sólida para la comparación entre las diferentes muestras. La cantidad de sacarosa se calculó considerando que un grado Brix (°Bx) equivale a 1% de azúcar disuelto en 100 gramos de solución (Kirk et al., 2004).

Resultados

Con el objetivo de evaluar la cantidad de sacarosa en bebidas no alcohólicas elaboradas artesanalmente, se realizaron tres mediciones de grados Brix (valor 1, 2 y 3) y se calculó el promedio. La tabla 1 resume los resultados obtenidos, indicando el sabor de cada muestra y proporcionando el promedio de las mediciones. Además, se incluye la concentración de sacarosa expresada en gramos por litro (g/L) para ofrecer una perspectiva cuantitativa de la composición de las soluciones.

|

Tabla 1. Resúmenes de casos |

||||||

|

Número del caso |

Sabor |

Valor 1 |

Valor 2 |

Valor 3 |

Promedio |

Gramos de Sacarosa en 1000 ml |

|

1 |

Piña Colada |

22.0 |

21.0 |

21.5 |

21.5 |

215.0 |

|

2 |

Piña Colada |

17.5 |

17.8 |

18.1 |

17.8 |

178.0 |

|

3 |

Fresa |

9.3 |

9.6 |

9.9 |

9.6 |

96.0 |

|

4 |

Limón |

10.1 |

10.4 |

10.7 |

10.4 |

104.0 |

|

5 |

Jamaica |

8.9 |

9.2 |

9.5 |

9.2 |

92.0 |

|

6 |

Limón |

12.3 |

12.0 |

11.7 |

12.0 |

120.0 |

|

7 |

Piña Colada |

17.5 |

17.8 |

17.2 |

17.5 |

175.0 |

|

8 |

Limón |

13.9 |

14.5 |

14.2 |

14.2 |

142.0 |

|

9 |

Limón |

17.1 |

16.5 |

16.8 |

16.8 |

168.0 |

|

10 |

Limón |

14.7 |

15.0 |

14.4 |

14.7 |

147.0 |

|

11 |

Limón |

13.9 |

14.7 |

15.5 |

14.7 |

147.0 |

|

12 |

Jamaica |

6.9 |

7.5 |

7.2 |

7.2 |

72.0 |

|

13 |

Jamaica |

11.4 |

11.7 |

12.0 |

11.7 |

117.0 |

|

14 |

Limón |

16.9 |

17.2 |

17.5 |

17.2 |

172.0 |

|

15 |

Horchata |

10.1 |

9.8 |

9.5 |

9.8 |

98.0 |

|

16 |

Cebada |

12.6 |

12.0 |

12.3 |

12.3 |

123.0 |

|

17 |

Limón |

16.6 |

16.0 |

16.3 |

16.3 |

163.0 |

|

18 |

Limón |

15.8 |

16.1 |

16.4 |

16.1 |

161.0 |

|

19 |

Fresa |

15.0 |

15.3 |

15.6 |

15.3 |

153.0 |

|

20 |

Fresa |

14.8 |

14.2 |

14.5 |

14.5 |

145.0 |

|

21 |

Cebada |

15.6 |

15.0 |

15.3 |

15.3 |

153.0 |

|

22 |

Cebada |

14.7 |

15.0 |

14.4 |

14.7 |

147.0 |

|

23 |

Piña Colada |

27.7 |

27.1 |

27.4 |

27.4 |

274.0 |

|

24 |

Horchata |

10.3 |

10.0 |

10.6 |

10.3 |

103.0 |

|

25 |

Horchata |

10.1 |

9.8 |

9.5 |

9.8 |

98.0 |

|

26 |

Jamaica |

12.3 |

12.6 |

12.9 |

12.6 |

126.0 |

|

27 |

Limón |

15.9 |

15.6 |

15.3 |

15.6 |

156.0 |

|

28 |

Piña Colada |

19.5 |

19.8 |

20.1 |

19.8 |

198.0 |

|

Fuente: Elaboración propia |

||||||

Prueba de normalidad de datos

Con el fin de evaluar la normalidad de los datos recopilados en este estudio, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, una herramienta estadística ampliamente utilizada para verificar la distribución de los datos (Benites, 2022).

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de normalidad para cada variable en la tabla 2, destacando cualquier desviación significativa de la distribución normal.

|

Tabla 2. Pruebas de normalidad |

||||||

|

|

Kolmogorov-Smirnova |

Shapiro-Wilk |

||||

|

Estadístico |

gl |

Sig. |

Estadístico |

gl |

Sig. |

|

|

Promedio |

.108 |

28 |

.200* |

.941 |

28 |

.120 |

|

Fuente: Elaboración propia |

||||||

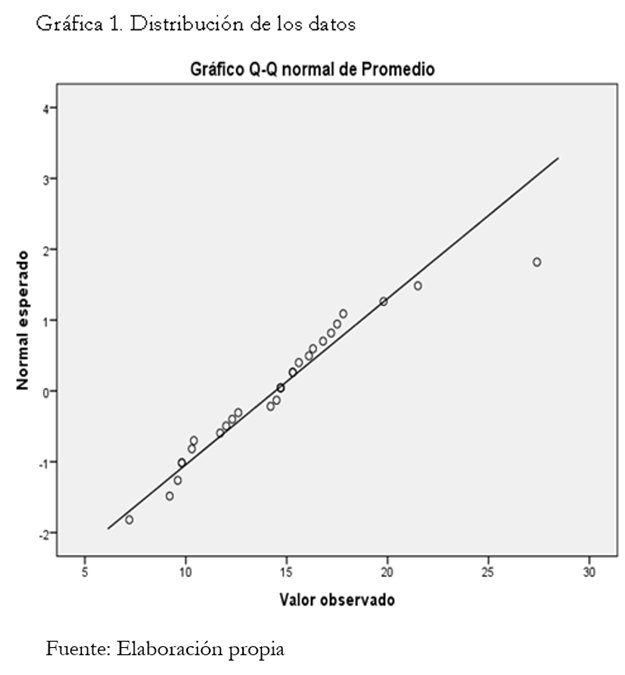

Para este estudio,

la prueba de Shapiro-Wilk dio un valor de 0.12. En términos generales, el valor

p de la prueba de Shapiro-Wilk es mayor que 0.05, por lo que se puede concluir que

los datos no se desvían significativamente de una distribución normal. Esta tendencia

se puede observar en la Gráfica 1.

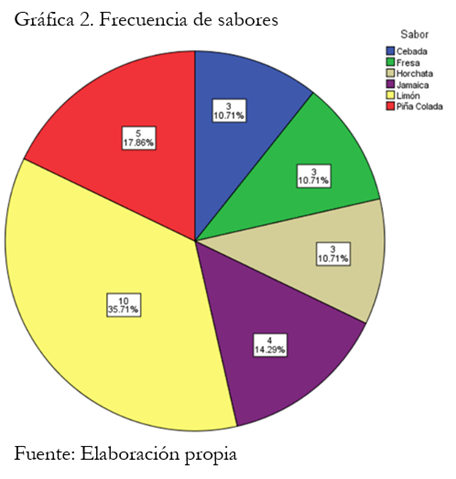

Variedad de bebidas

Se analizaron en total 28 muestras de aguas frescas, cada una con sabores únicos que incluyeron piña colada, fresa, limón, jamaica, horchata, cebada y piña. Estas bebidas no alcohólicas, elaboradas artesanalmente, carecen totalmente de información nutricional. La diversidad de sabores seleccionados garantiza una representación amplia de la variedad de bebidas artesanales que son comercializadas en la zona sur del estado de Sonora, México.

En la Gráfica 2, se muestra la variedad de sabores, la frecuencia y el porcentaje que representa de la población en estudio.

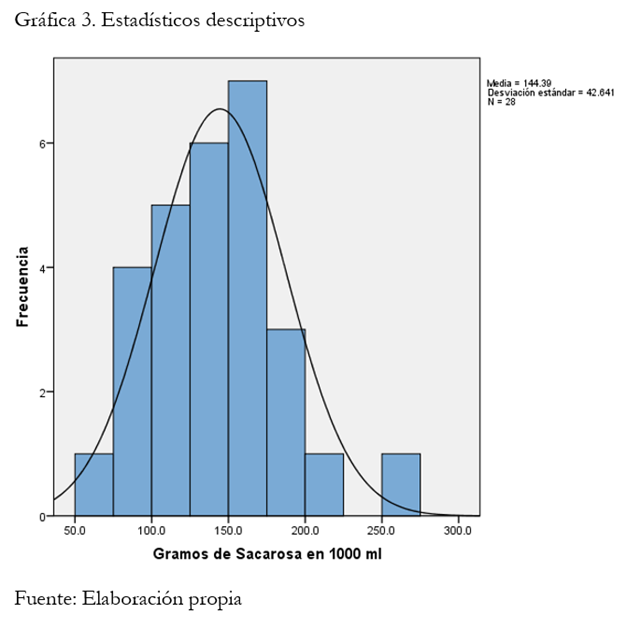

Estadísticos descriptivos

Con el propósito de caracterizar de manera integral la distribución y las propiedades estadísticas de las muestras analizadas, se presentan en la tabla 3 los estadísticos descriptivos clave. Estos incluyen medidas centrales como la mediana y la media, que ofrecen una visión de la tendencia central de los datos.

La varianza y la desviación estándar proporcionan información sobre la dispersión y la variabilidad de las observaciones, mientras que los valores mínimo y máximo ofrecen una comprensión de los rangos extremos. Además, se incluyen indicadores de asimetría y curtosis para evaluar la forma y la simetría de la distribución. Estos estadísticos descriptivos son esenciales para un análisis detallado de las características fundamentales de las muestras, permitiendo una interpretación más completa de la variabilidad y la estructura de los datos recolectados.

|

Tabla 3. Estadísticos descriptivos |

||||

|

|

Estadístico |

Error estándar |

||

|

Promedio |

Media |

14.439 |

.8058 |

|

|

95% de intervalo de confianza para la media |

Límite inferior |

12.786 |

|

|

|

Límite superior |

16.093 |

|

||

|

Media recortada al 5% |

14.183 |

|

||

|

Mediana |

14.700 |

|

||

|

Varianza |

18.182 |

|

||

|

Desviación estándar |

4.2641 |

|

||

|

Mínimo |

7.2 |

|

||

|

Máximo |

27.4 |

|

||

|

Rango |

20.2 |

|

||

|

Rango intercuartil |

6.0 |

|

||

|

Asimetría |

.913 |

.441 |

||

|

Curtosis |

1.886 |

.858 |

||

|

Fuente: Elaboración propia |

||||

A fin de ofrecer una representación visual más detallada de la distribución de las muestras analizadas, se presenta a continuación la gráfica 3, que es un histograma que complementa los estadísticos descriptivos previamente discutidos. Este gráfico proporciona una visión más intuitiva de la frecuencia de ocurrencia de los valores dentro de diferentes rangos, permitiendo una apreciación visual de la forma y la estructura de la distribución.

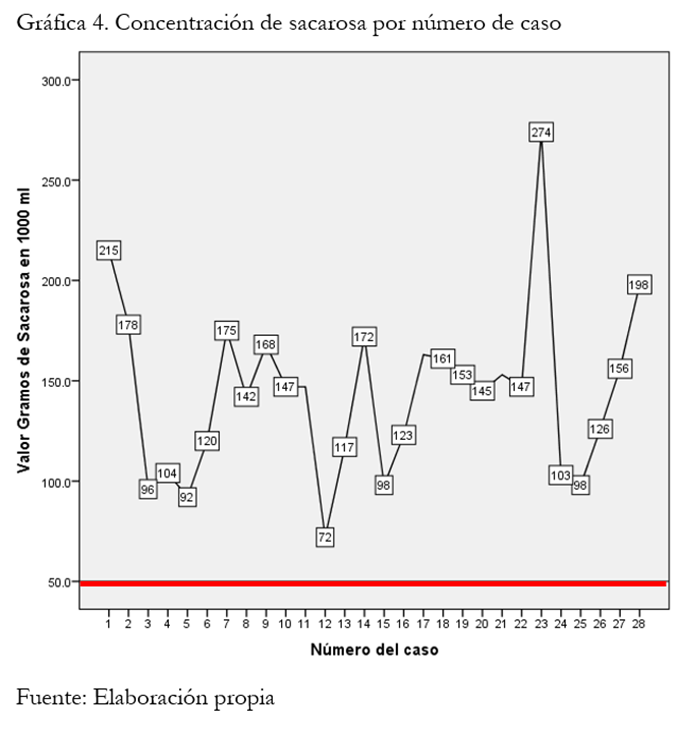

En la gráfica 4, se observa una representación visual de la relación entre la concentración de sacarosa y el número de caso en nuestro estudio. Cada línea en el gráfico conecta los puntos correspondientes a la concentración de sacarosa medida para cada caso específico, proporcionando así una visualización dinámica de las variaciones en la concentración a lo largo de la secuencia de casos. A través de la gráfica 4, buscamos ofrecer una perspectiva visual que complemente las observaciones numéricas, brindando una comprensión más completa de la relación entre la concentración de sacarosa y la secuencia de casos en nuestro estudio. La línea roja indica la recomendación diaria de consumo de azúcar (OMS, 2015), proporcionando una referencia visual clave para evaluar la relación entre el contenido de sacarosa en las bebidas analizadas y las pautas sugeridas para la ingesta diaria.

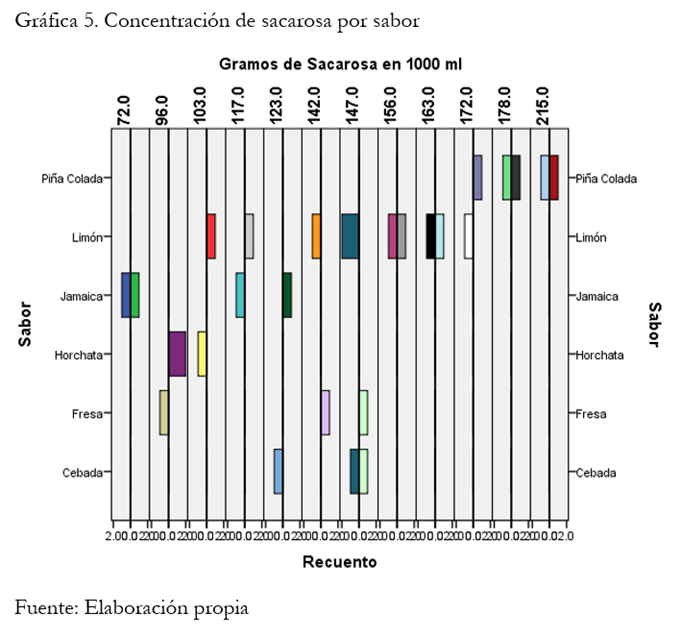

Con el objetivo de discernir las variaciones en la concentración de sacarosa en función de los sabores de las muestras analizadas, se realizó una comparación utilizando la media aritmética. Los resultados revelaron una interesante jerarquía de sabores en términos de contenido de sacarosa por litro de bebida. La tabla 4 y la gráfica 5 presentados a continuación ilustran claramente esta jerarquía, destacando que la piña colada se posiciona como el sabor que contiene la concentración más elevada de sacarosa. Este hallazgo proporciona valiosa información sobre las características distintivas de cada sabor, contribuyendo significativamente a nuestra comprensión de la variabilidad en la composición de estas bebidas artesanales.

|

Tabla 4. Informe Comparación de medias aritméticas y sabor |

|||

|

Gramos de Sacarosa en 1000 ml |

|||

|

Sabor |

Media |

N |

Desviación estándar |

|

Cebada |

141.000 |

3 |

15.8745 |

|

Fresa |

131.333 |

3 |

30.8599 |

|

Horchata |

99.667 |

3 |

2.8868 |

|

Jamaica |

101.750 |

4 |

24.5000 |

|

Limón |

148.000 |

10 |

21.5819 |

|

Piña Colada |

208.000 |

5 |

40.2927 |

|

Total |

144.393 |

28 |

42.6409 |

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 5, se analiza la concentración de sacarosa en diversas bebidas populares. Los resultados mostraron que la concentración de sacarosa variaba significativamente entre las bebidas, oscilando desde 72 g hasta 216 g por cada 1000 ml. La gráfica además indica que las 3 muestras con sabor a Piña colada, son las que tienen mayor concentración de sacarosa (Media 208 g/L). Las muestras con sabor a Limón, muestran variedad de concentración de sacarosa (media 148 g/L), sin embargo, es la bebida en segundo lugar con más azúcar.

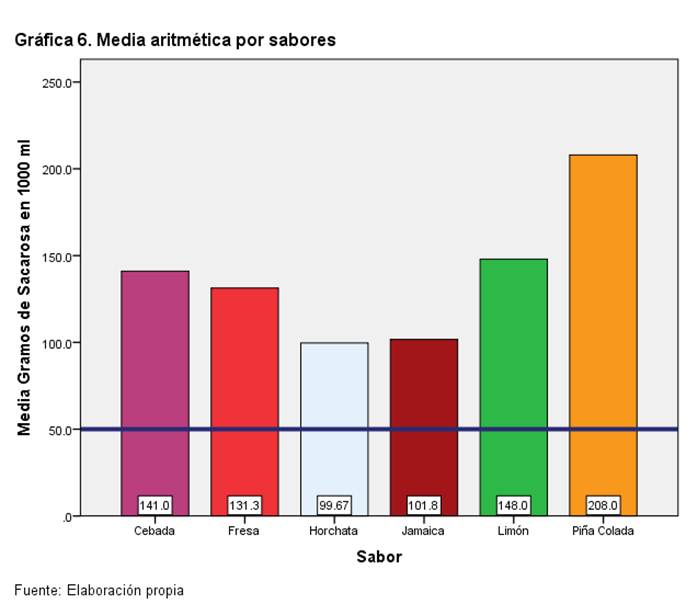

La Gráfica 6 muestra la media aritmética de la concentración de azúcares en gramos por cada 1000 ml para diferentes sabores de bebidas. Los sabores incluidos son Cebada, Fresa, Horchata, Jamaica, Limón y Piña Colada. La Piña Colada tiene la mayor cantidad de azúcares con 208.0 gramos por cada 1000 ml, seguida por Limón con 148.0 gramos. Horchata tiene la menor cantidad con 99.67 gramos por cada 1000 ml. Estos resultados subrayan la variabilidad en la concentración de azúcares entre diferentes sabores de bebidas, lo que puede tener implicaciones significativas para la ingesta total de azúcares de un individuo y las preferencias personales de sabor. Así mismo, la línea roja señala la recomendación de ingesta diaria correspondiente a 50 g/día de sacarosa.

Discusión

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un límite diario de consumo de azúcar en 50 gramos (Pérez, 2022). Aunque los productos industriales ofrecen la ventaja de incluir tablas nutricionales y sellos de advertencia sobre el contenido de azúcares añadidos (Abril y Mendívil, 2022), el panorama cambia al tratarse de alimentos y bebidas de elaboración artesanal, mismos que no están obligados a presentar etiquetas de información nutricional, por tratarse de una actividad artesanal.

Las condiciones climáticas extremas del sur del estado de Sonora, con temperaturas que superan los 45°C en verano, fomentan un consumo abundante de bebidas artesanales de sabores. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio son concluyentes: todas las 28 muestras analizadas superaron la recomendación diaria de ingesta de azúcar establecida por la OMS.

En los últimos años se ha gestado un enorme interés dentro de la comunidad científica y académica de México, en torno al estudio del consumo de bebidas con altos contenidos calóricos, particularmente porque se asocia a la alarmante presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, así como a la epidemia de obesidad y sobrepeso en la población adulta e infantil, lo que se ha convertido en una fuerte problemática para las autoridades nacionales y lo convierte en un reto para la salud pública (Rodríguez, 2014).

El estudio de Gualle (2010) destaca la prevalencia del consumo de bebidas no alcohólicas y su impacto en la salud dental, corroborando hallazgos anteriores como los de Kitchens y Owens (2007). La investigación posterior de Gualle (2010) profundiza en las preferencias del mercado, revelando una jerarquía de sabores basada en la concentración de sacarosa. Este estudio, junto con las tendencias observadas por Kitchens y Owens (2007), subraya la importancia de considerar no solo la cantidad, sino también el tipo de bebidas consumidas, debido a su potencial impacto en la salud, como el desarrollo de obesidad y diabetes.

En resumen, los resultados de otros estudios, como el de Kitchens y Owens (2007), respaldan y contextualizan los hallazgos del estudio de Gualle (2010), subrayando la necesidad de una conciencia informada sobre las elecciones de bebidas y sus posibles impactos en la salud.

México, al igual que otros países latinoamericanos, enfrenta una carga significativa de obesidad y diabetes mellitus como problemas de salud pública. La obesidad, en particular, se ve influenciada por factores obesogénicos, que pueden tener un origen genético, ambiental o ambos (Universidad Nacional Autónoma de México y Dirección General de Comunicación Social, 2017; Kaufer-Horwitz, 2022).

En el contexto mexicano, uno de los factores obesogénicos más preocupantes es la dieta alta en calorías y baja en nutrientes. La preferencia por alimentos procesados, como refrescos, frituras y dulces, es una tendencia notable en la alimentación mexicana. Estos productos son conocidos por su elevado contenido calórico y su escaso aporte nutricional.

Según informa Delgado (2019), México encabeza el consumo global de refrescos, registrando un promedio de 163 litros por persona al año, un 40 por ciento más alto que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 118 litros per cápita. Se estima que aproximadamente 24 mil mexicanos fallecen anualmente debido a la ingesta calórica de bebidas azucaradas. Además, el impacto económico es palpable, ya que, en promedio, las familias destinan el 10 por ciento de sus ingresos totales a la compra de refrescos. Estos hallazgos subrayan la urgencia de abordar estos patrones de consumo desde perspectivas tanto de salud pública como económicas.

El promedio de ingestión de refrescos por ocasión de consumo (500 y 360 mL) por día (Gutiérrez et al., 2009), aseguraría una ingestión adicional de energía que podría fluctuar entre 140 y 260 kcal/día. Tal estimado, de mantenerse constante durante un período de 10 años, teóricamente agregaría a un individuo alrededor de 50kg de peso (James, 2004; Ebbeling, 2002). De acuerdo con los hallazgos Gutiérrez et al. (2009), el consumo elevado de refrescos (>750 mL/día) sería un factor de riesgo de sobrepeso y obesidad.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Fuentes (2015) menciona que por cada 150 kilocalorías/persona/día (350 ml de bebidas azucaradas) introducido por persona al día en el sistema de alimentos de un país, la tasa de diabetes aumentaría un 1.1 %.

Así mismo, en un estudio realizado por Shamah-Levy (2020), indica que adolescentes mexicanos, con edad promedio de 18 años, presentan una prevalencia de 14.7% para obesidad y 23.8 % para sobre peso, esto, derivado a que dicha población, el porcentaje de energía derivado de azúcares libres supera la recomendación de 10% (13.4%), dicho en otras palabras, considerando un adulto sano el consumo de 2000 calorías el 10% de la recomendación diaria de azúcar serían 50 gramos.

Los resultados de nuestra investigación, que revelan niveles significativos de azúcar en bebidas artesanales consumidas en grandes cantidades, plantean una seria consideración en términos de riesgo para la salud. Estos hallazgos sugieren que el consumo regular de estas bebidas podría contribuir al aumento de calorías vacías en la dieta, es decir, calorías sin el correspondiente valor nutricional necesario para mantener una salud óptima. Este exceso de azúcares simples, como la sacarosa, puede ser identificado como un factor de riesgo potencial para el desarrollo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes mellitus.

La conexión entre el alto consumo de azúcar y las condiciones de salud adversas ha sido bien establecida, y los resultados del estudio respaldan la preocupación de que las bebidas artesanales, a pesar de su popularidad, podrían contribuir de manera significativa a la carga de enfermedades metabólicas en la población mexicana. Es fundamental abordar estas cuestiones en el diseño de estrategias de salud pública y promoción de estilos de vida más saludables.

La obesidad, como epidemia global, afecta a diversas poblaciones, y los factores obesogénicos son determinantes en su desarrollo. Identificar y abordar estos factores es crucial para prevenir la obesidad y sus complicaciones asociadas. La superación de esta problemática requiere un enfoque integral que incluya cambios en la dieta, promoción de la actividad física y una transformación cultural hacia la salud y el bienestar.

Conclusiones

En coherencia con el objetivo central de nuestro estudio, que se enfocó en determinar la concentración de sacarosa en bebidas artesanales y no alcohólicas, es crucial resaltar las implicaciones sustantivas que emergen del presente estudio. Se observó que, al dirigir nuestra atención a las bebidas domésticas artesanales, la carencia de información nutricional se erige como un factor de relevancia crítica, contribuyendo al problema de generar un ambiente obesogénico, debido al alto contenido de azúcar no informada.

La falta de etiquetas nutricionales en estas bebidas plantea una limitación significativa para los consumidores, impidiéndoles tomar decisiones informadas sobre su ingesta de azúcares y calorías. El análisis de las 28 muestras de aguas frescas reveló que todas superaron la recomendación de consumo de azúcar establecida en 50 gramos por día, una realidad que adquiere mayor relevancia durante las épocas de calor, cuando el consumo puede exceder significativamente el litro de bebida.

La desinformación, consecuencia directa de la carencia de etiquetas nutricionales, presenta riesgos significativos para la salud pública al dificultar la evaluación precisa de los productos y la adopción de decisiones informadas. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año (Delgado, 2019). La implementación de etiquetas nutricionales en bebidas artesanales se presenta como una medida esencial para abordar estos riesgos, facilitando elecciones informadas y contribuyendo a la construcción de una sociedad más saludable.

Es imperativo que los nutriólogos y las autoridades de salud unan esfuerzos para fortalecer la cultura de la información y mitigar los riesgos asociados a la falta de transparencia en el ámbito de las bebidas artesanales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018), en México del total de adultos de 20 años y más, 39.1% tienen sobrepeso y 36.1% obesidad (75.2%), mientras que en el caso de los niños de 0 a 4 años 22.2% tiene riesgo de sobrepeso y los de 5 y 11 años 35.6% muestran esta condición (Barquera, 2020). En este sentido, se plantea la necesidad urgente de una colaboración más estrecha entre los nutriólogos en México y las autoridades de salud. Esta alianza estratégica puede fortalecer la cultura de la información, aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares, y contribuir a la mitigación de los factores obesogénicos (Martínez, 2017). En México, las bebidas azucaradas son responsables de más de 24 000 muertes cada año. Entre hombres y mujeres menores de 45 años, las bebidas azucaradas causan 22% y 33%, respectivamente, de todas las muertes relacionadas con diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad en el país (Instituto Nacional de Salud Pública, 2020).

Un enfoque integral, respaldado por la educación nutricional y políticas de salud efectivas, se presenta como exigente para revertir la tendencia actual y promover hábitos alimentarios más saludables en la población. En México, las principales causas de defunción en 2019 fueron las enfermedades del corazón, la diabetes y tumores malignos, padecimientos asociados con el sobrepeso y obesidad (Procuraduría Federal del Consumidor, 2021).

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Agradecimientos

Se agradece a la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Navojoa, Sonora, México por permitir el uso de las instalaciones y equipo de laboratorio.

Referencias

Abril V., E. y Mendívil A., G. (2022). Impacto del etiquetado frontal en el comportamiento de compra de alimentos preenvasados. Revista Salud Pública y Nutrición, 21(3), 31–40. https://doi.org/10.29105/respyn21.3-4

Aranceta B., J. y Pérez R., C. (2013). Relación entre el consumo de sacarosa y cáncer: una revisión de la evidencia. Nutrición Hospitalaria, 28(4), 95-105. https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28s4/12articulo12.pdf

Aroca G., M. (2018). La tributación de las bebidas azucaradas como medida para reducir la obesidad en España. Análisis y valoración de la eficacia a partir de su aplicación en otros países. Revista de Bioética y Derecho, (42), 269-310. https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n42/1886-5887-bioetica-42-00269.pdf

Ávila-de Hernández, R. M. y González-Torrivilla, C. C. (2011). La evaluación sensorial de bebidas a base de fruta: Una aproximación difusa. Universidad, Ciencia y Tecnología, 15(60), 171-182. https://cuts.top/zCkX

Ávila-de Hernández, R. y Bullón-Torrealba, J. (2013). La concentración de jugos de fruta: Aspectos básicos de los procesos sin y con membrana. Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 28(3), 65-75. https://ve.scielo.org/pdf/rfiucv/v28n3/art07.pdf

Barquera, S.; Hernández-Barrera, L.; Trejo-Valdivia, B.; Shamah, T.; Campos-Nonato, I. y Rivera-Dommarco, J. (2020). Obesidad en México, prevalencia y tendencias en adultos. Ensanut 2018-19. Salud Pública de México, 62(6), 682-692. https://doi.org/10.21149/11630

Bass, K. (2017). Las bebidas azucaradas pueden afectar la memoria y las alternativas de dieta podrían. Revista Médica La Paz, 23(1), 69. http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v23n1/v23n1_a12.pdf

Benites, L. (18 de marzo de 2022). Prueba de Shapiro-Wilk: definición, cómo ejecutarla en SPSS. Statologos. [Consulta: 10-01-2023]. https://statologos.com/prueba-de-shapiro-wilk/

Bermúdez, V.; Bermúdez, F.; Arraiz, N.; Leal, E.; Linares, S.; Mengual, E.; Valdelamar, L.; Rodríguez, M.; Seyfi, H.; Amell, A.; Carrillo, M.; Silva, C.; Acosta, A.; Añez, J.; Andara, C.; Angulo, V. y Martins, G. (2007). Biología molecular de los transportadores de glucosa: clasificación, estructura y distribución. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 26(2), 76-86. https://ve.scielo.org/pdf/avft/v26n2/art02.pdf

Biesalski, H. K.; Grimm, P. y Nowitzki-Grimm, S. (2016). Texto y atlas de nutrición. Elsevier Health Sciences.

Bryce-Moncloa, A.; Alegría-Valdivia, E. y San Martin-San Martin, M. G. (2017). Obesidad y riesgo de enfermedad cardiovascular. Anales de la Facultad de Medicina, 78(2), 202-206. https://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i2.13218

Cabezas-Zabala, C. C.; Hernández-Torres, B. C. y Vargas-Zárate, M. (2016). Azúcares adicionados a los alimentos: efectos en la salud y regulación mundial. Revista de la Facultad de Medicina, 64(2), 319-329. https://doi.org/10.15446/revfacmed.v64n2.52143

Cavalcanti, A. L.; Costa, M.; Florentino, V. G.; Dos Santos, J. A.; Vieira, F. F. & Cavalcanti, C. L. (2010). Short Communication: In vitro assessment of Erosive Potential of Energy Drinks. European Archives of Paediatric Dentistry, 11(5), 253-255. https://doi.org/10.1007/BF03262757

Cavalcanti, A. L.; Sarmento, P.; Pierre, A.; Fernandez, F.; Granville, A. & Leite, C. (2008). pH and Total Soluble Solid Content in Concentrated and Diluted in Natura Tropical Fruit Juices. Acta Stomatológica Croatica, 42(3), 229-234. https://hrcak.srce.hr/file/42299

Centers for Disease Control and Prevention (20 de julio de 2023). Obesity Data: Adults. [Consulta: 09-08-2023]. https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. (14 de febrero de 2020). ¿Qué es un ambiente obesogénico? [Consulta: 10-11-2023]. https://www.ciad.mx/que-es-un-ambiente-obesogenico/

De la Cruz, L. y Garduño, J. (2021). Bebidas azucaradas: la batalla contra el sobrepeso y la obesidad en México. Revista Digital Universitaria, 22(3), 50-60. http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.3.6

Delgado, S. (2019). México, primer consumidor de refrescos en el mundo. Gaceta UNAM. Agenda: suplemento semanal de actividades. https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2019/11/281019.pdf

Diario Oficial de la Federación (2011). Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011. https://dof.gob.mx/normasOficiales/4643/salud/salud.htm

Ebbeling, C. B.; Pawlak, D. B.; Ludwig, D. S. (2002). Childhood obesity: public-health crisis, common sense cure. Lancet, 360, 473-482. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09678-2

El Sofa (1 de marzo de 2023). Aguas frescas mexicanas. Historia, origen, sabores y recetas. El Sofá. [Consulta: 06-08-2023]. https://elsofa.mx/viajes/aguas-frescas-historia-origen-recetas-mexico/

Evans, R. y Pérez, D. (2017). Efectos de las bebidas azucaradas sobre la mortalidad y carga de la enfermedad en Venezuela. Vitae: Academia Biomédica Digital, 71(3), 1-6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6431289

Fuentes, L. (2015). La obesidad, la diabetes y los refrescos. [Consulta: 03-03-2023]. https://www.mexicosocial.org/la-obesidad-la-diabetes-y-los-refrescos/

García, I. (16 de diciembre de 2019). Zumos: diferencias entre natural, concentrado y néctar. Papeo Sano. [Consulta: 10-11-2023]. https://www.papeosano.es/zumos-diferencias-natural-concentrado-nectar/

Gómez M., L.; Beltrán R., L. M. y García P., J. (2013). Azúcar y enfermedades cardiovasculares. Nutrición Hospitalaria, 28(4), 88-94. https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28s4/11articulo11.pdf

Gualle, E. (2010). Caracterización de los consumidores de bebidas, según volúmenes de consume, marca, opiniones y actitudes en general. [Tesis para optar al grado ingeniero, Escuela Politécnica Nacional] Bibdigital. http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2515/1/CD-3210.pdf

Guarnieri, L.; Perelli, L.; Clausen, M.; Guaresti, G.; Espinola, N.; Graciano, A. y Alcaraz, A. (2023). Impacto de las políticas de restricción de publicidad, promoción y patrocinio de bebidas azucaradas. Revisión Sistemática. SciELO Preprints, V1. https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.5969

Héctor, G. P. (20 de julio de 2023). Relación entre la dieta alta en grasas y sacarosa y el comportamiento ansioso en ratas hembra y macho. Universidad de Oviedo. [Consulta: 08-06-2023]. https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/69131

Herrera, C.; Bolaños, N. y Lutz, G. (2003). Química de los alimentos. Manual de laboratorio. Editorial Universidad de Costa Rica.

Higuita-Gutiérrez, L. F.; Vargas-Alzate, C. A. y Cardona-Arias, J. A. (2015). Impacto de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad en la calidad de vida relacionada con la salud del adolescente: metaanálisis. Revista chilena de nutrición, 42(4), 383-391. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182015000400010

Hu, F. B. & Malik, V. S. (2010). Sugar-sweetened beverages and risk of obesity and type 2 diabetes: Epidemiologic evidence. Physiology & behavior, 100(1), 47-54. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.01.036

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Censo de Población y Vivienda 2020. [Consulta: 08-10-2023]. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Salud Pública (26 de agosto de 2020). La carga de la enfermedad y muertes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas en México. [Consulta: 06-08-2023]. https://www.insp.mx/epppo/blog/consumo-bebidas-azucaradas.html

James, J.; Thomas, P.; Cavan, D. & Kerr, D. (2004). Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. BMJ, 328(7450), 1-6. https://doi.org/10.1136/bmj.38077.458438.EE

Kaufer-Horwitz, M. y Pérez, J. (2022). La obesidad: aspectos fisiopatológicos y clínicos. Interdisciplina, 10(26), 147-175. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2022.26.80973

Kirk, R.S.; Sawyer, R. y Egan, H. (2004). Composición y análisis de alimentos. Pearson.

Kitchens, M. y Owens, B. M. (2007). Effect of Carbonated Beverages, Coffee, Sports and High Energy Drinks and Bottled Water on the in vitro Erosion Characteristics of Dental Enamel. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 31(3), 1 53-1 59. https://doi.org/10.17796/jcpd.31.3.1157l653t8206100

Lisbona C. A.; Palma M. S.; Parra. R. y Gómez C., C. (2013). Obesidad y azúcar: aliados o enemigos. Nutrición Hospitalaria, 28(4), 81-87. https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28s4/10articulo10.pdf

Marti, A.; Calvo, C. y Martínez, A. (2021). Consumo de alimentos ultraprocesados y obesidad: una revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria, 38(1), 177-185. https://dx.doi.org/10.20960/nh.03151

Martínez E., A. (2017). La consolidación del ambiente obesogénico en México. Estudios sociales, 27(50), 1-18. https://doi.org/10.24836/es.v27i50.454

Mendoza, J. (21 de diciembre de 2023). Overweight and obesity in Mexico- Statistics & Facts. Statista. [Consulta: 14-07-2023]. https://www.statista.com/topics/10783/overweight-and-obesity-in-mexico/

Molina, D. y Muñoz-Gómez, D. (2018). Síndrome metabólico en la mujer. Mejora la calidad de vida en Angina Crónica. Revista Colombiana de Cardiología, 25(S1), 21-29. https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.12.006

Muñoz-Cano, J. M.; Córdova-Hernández, J. A. y Boldo-León, X. M. (2012). Ambiente obesogénico y biomarcadores anómalos en escolares de Tabasco, México. Salud en Tabasco, 18(3), 87-95. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48725011003

Oliva C., O. H. y Fragoso D., S. (2013). Consumo de comida rápida y obesidad, el poder de la buena alimentación en la salud. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 4(7), 176-199. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=498150315010

Organización Mundial de la Salud (20 de julio de 2023). Obesidad y sobrepeso. [Consulta: 08-06-2023]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Organización Mundial de la Salud (4 de marzo de 2015). Guideline: sugars intake for adults and children. [Consulta: 06-09-2023]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028

Ortiz-Hernández, L.; Tapia H., E. y Pérez-Salgado, D. (2022). Diagnóstico y tratamiento de la obesidad en adultos mexicanos: cambios entre 2006 y 2018. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 72(3), 174-184. https://doi.org/10.37527/2022.72.3.003

Ortún, V.; López-Valcárcel, B. G. y Pinilla, J. (2016). El impuesto sobre bebidas azucaradas en España. Revista Española de Salud Pública, 90, e1-e13. https://scielo.isciii.es/pdf/resp/v90/1135-5727-resp-90-e20007.pdf

Paredes-Serrano, P.; Alemán-Castillo, S.; Castillo-Ruiz, O. y Perales-Torres, A. L. (2016). Consumo de bebidas azucaradas y su relación con enfermedades crónicas no transmisibles en niños. Biotecnia, 18(1), 55–61. https://doi.org/10.18633/bt.v18i1.230

Pérez, E. (2022). Diagnóstico del consumo de azúcar proveniente de bebidas comerciales con contenido de azúcar añadido. InterSedes, 23(48), 18–44. https://doi.org/10.15517/isucr.v23i48.48721

Portillo, G. (21 de febrero de 2023). Qué es la sacarosa. Lifestyle. [Consulta: 06-08-2023]. https://lifestyle.fit/actualidad/alimentacion/que-es-la-sacarosa/

Procuraduría Federal del Consumidor. (18 de mayo de 2021). Obesidad y sobrepeso. Menos kilos, más vida. Gobierno de México. [Consulta: 08-08-2023]. https://cuts.top/zCnI

Rivera, J. A.; Muñoz-Hernández, O.; Rosas-Peralta, M.; Aguilar-Salinas, C. A.; Popkin, B. M. y Willett, W. C. (2008). Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud pública de México, 50(2), 173-195. https://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v50n2/11.pdf

Rodríguez-Burelo, M.; Avalos-García, M. I. y López-Ramón, C. (2014). Consumo de bebidas de alto contenido calórico en México: un reto para la salud pública. Salud en Tabasco, 20(1), 28-33. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48731722006

Secretaría de Economía de México (2011). Método del refractómetro para determinar los Grados Brix en jugos de especies vegetales productoras de azúcar y materiales azucarados (NMX-F-436-SCFI-2011). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114895/NMX-F-436-SCFI-2011.pdf

Serna-Gutiérrez, A.; Castro-Juárez, A. A.; Romero-Martínez, M.; Alemán-Mateo, H.; Díaz-Zavala, R. G.; Quihui‐Cota, L.; Álvarez-Hernández, G.; Gallegos-Aguilar, A. C. & Esparza‐Romero, J. (2022). Prevalence of overweight, obesity and central obesity and factors associated with BMI in Indigenous Yaqui people: a probabilistic cross-sectional survey. BMC Public Health, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12702-2

Shamah-Levy, T.; Cuevas-Nasu, L.; Méndez-Gómez H., I.; Morales-Ruán, C.; Valenzuela-Bravo, D. G.; Gaona-Pineda, E. B.; Ávila-Arcos, M. A. y Rivera-Dommarco, J. (2020). Prevalencia y predisposición a la obesidad en una muestra nacional de niños y adolescentes en México. Salud Pública de México, 62(6), 725-733. https://doi.org/10.21149/11552

Silva, P. y Durán, S. (2014). Bebidas azucaradas, más que un simple refresco. Revista chilena de nutrición, 41(1), 90-97. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182014000100013

Universidad Europea del Atlántico (7 de noviembre de 2023). ¿Cómo impacta en la salud el consumo de bebidas azucaradas en el mundo? [Consulta: 06-08-2023]. https://cuts.top/Bml9

Universidad Nacional Autónoma de México y Dirección General de Comunicación Social (2017). Factores biológicos y ambientales influyen en la obesidad. Boletín UNAM-DGCS, 354. [Consulta: 10-11-2023]. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_354.html

UnoTV (30 de julio de 2020). ¿Cuál es el efecto de las bebidas azucaradas en la salud? [Consulta: 29-01-2024]. https://cuts.top/Bmlt

Valencia-Agudelo, L. M. (2014). Ambientes obesogénicos: un reto epidemiológico de talla mundial. Revista Gastrohnup, 16(1), 18-22. https://revgastrohnup.univalle.edu.co/a14v16n1/a14v16n1art3.pdf

Vaquero S., J. (8 de noviembre de 2023). Mexico has the second-highest obesity rate in the OECD. [Consulta: 06-08-2023]. https://cuts.top/zCo9

Vasey, C. (2018). Azúcar y Salud. Ediciones Obelisco.

Vázquez A., J. A. (2021). Los derechos de los niños y niñas en México frente al ambiente obesogénico. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 17(1), 213-220. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72668258007

West, D. (2002). Introducción a la Química Analítica. Editorial Reverté, S.A.