El Accountability Educacional como estrategia de mejora institucional post-pandemia COVID-19 [1] [2]

Educacional Accountability as a estrategy for institutional improvement post-pandemic COVID-19

Responsabilidade Educacional como estratégia de melhoria institucional pós-pandemia COVID-19

Erika del Carmen Riera

Impacto Consultora y Centro de Recursos SpA

![]() https://orcid.org/0000-0002-7777-0084

https://orcid.org/0000-0002-7777-0084

Recibido: 17-02-2023

Aceptado: 03-05-2023

Cómo citar este documento:

Riera, E. D-C. (2023). El Accountability Educacional como estrategia de mejora institucional post-pandemia COVID-19. Revista Científica Cuadernos de Investigación, 1, e8, 1-26. https://cuadernosdeinvestigacion.unach.cl/index.php/rcci/article/view/e8

Resumen

El Accountability Educacional se ha perfilado como una herramienta eficaz para la rendición de cuentas de las instituciones educativas, tanto en aspectos financieros como en los relacionados con información, resultados académicos y gestión de personal, destacándose con mayor énfasis en un escenario complejo como lo es el período de pandemia y post pandemia COVID-19. Por esto, el propósito de este artículo estuvo centrado en vislumbrar el nivel de consideración que tienen las instituciones educativas sobre los componentes del Accountability en el análisis de sus resultados educativos y la toma de decisiones pedagógicas, lo cual se logró a través de un estudio basado en el paradigma positivista, con un método de campo descriptivo. Entre los resultados más relevantes de esta investigación, se puede destacar que las instituciones educativas han considerado sólo algunos de los aspectos del Accountability en su gestión escolar, dejando de lado otros aspectos importantes que podrían contribuir significativamente en el desarrollo efectivo de su proceso educativo. Entre las conclusiones se destaca la importancia de este estudio en la realización de una propuesta de estrategias eficaces y efectivas para la implementación de los componentes del Accountability en la gestión educativa institucional, apuntando al incremento de la calidad educativa.

Palabras clave: rendición de cuentas, calidad educativa, pandemia COVID-19, estrategias educativas.

Abstract

Educational Accountability has emerged as an effective tool for the to render account of educational institutions, both in financial aspects and in those related to information, academic results and personnel management, standing out with greater emphasis in a complex scenario such as the pandemic and post pandemic period COVID-19. For this reason, the purpose of this article was focused on glimpsing the level of consideration that educational institutions have on the components of Accountability in the analysis of their educational results and pedagogical decision-making, which was achieved through a study based on the positivist paradigm, with a descriptive field method. Among the most relevant results of this research, it can be highlighted that educational institutions have considered only some of the aspects of Accountability in their school management, leaving aside other important aspects that could significantly contribute to the effective development of their educational process. Among the conclusions, the importance of this study in carrying out a proposal of efficient and effective strategies for the implementation of the components of Accountability in institutional educational management is highlighted, aiming at increasing educational quality.

Keywords: accountability, educational quality, COVID-19 pandemic, educational strategies.

Resumo

A Accountability Educacional surgiu como uma ferramenta eficaz para a prestação de contas das instituições de ensino, tanto nos aspectos financeiros quanto nos relacionados à informação, resultados acadêmicos e gestão de pessoas, destacando-se com maior ênfase em um cenário complexo como o da pandemia e período pós-pandemia COVID -19. Por esse motivo, o objetivo deste artigo foi vislumbrar o nível de consideração que as instituições de ensino têm dos componentes da Accountability na análise de seus resultados educacionais e na tomada de decisões pedagógicas, o que foi alcançado por meio de um estudo baseado na teoria positivista paradigma, com um método de campo descritivo. Entre os resultados mais relevantes desta pesquisa, pode-se destacar que as instituições de ensino têm considerado apenas alguns dos aspectos da Accountability em sua gestão escolar, deixando de lado outros aspectos importantes que poderiam contribuir significativamente para o desenvolvimento efetivo de seu processo educacional. Dentre as conclusões, destaca-se a importância deste estudo em realizar uma proposta de estratégias eficientes e eficazes para a implementação dos componentes da Accountability na gestão educacional institucional, visando o aumento da qualidade educacional.

Palavras-chave: accountability, qualidade educacional, pandemia de COVID-19, estratégias educativas.

Introducción

La rendición de cuentas o Accountability ha sido una tarea inherente a las labores de las instituciones educativas chilenas desde hace más de cuarenta años, siendo mediante esta acción que se persigue la entrega transparente de resultados académicos, de desempeño profesional e institucional de cada establecimiento educativo. Para esto, el Estado ha dispuesto de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) a través del cual busca garantizar la adecuada implementación de las normas y políticas educativas del país, asegurando una educación de calidad a todos los párvulos y estudiantes, mediante la evaluación, orientación, acompañamiento, fiscalización y apoyo constante a todos los establecimientos educacionales (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2020a).

El contexto actual por el que atraviesa el sector educativo chileno, luego de una importante remecida a consecuencia de la pandemia mundial vivida por el COVID-19, que afectó no solo los niveles de aprendizaje de los estudiantes, sino también aspectos socioemocionales de toda la comunidad educativa, conllevó a la reestructuración de una gran parte del actuar educativo, “creándose una apresurada respuesta para no afectar de manera considerable el aprendizaje” (Cáceres y Yáñez, 2021; p. 2); hechos por los cuales se requiere hoy de la implementación de criterios definidos, coherentes y oportunos para establecer un sistema de rendición de cuentas en las instituciones educativas que sea cónsono con las necesidades actuales.

En este sentido, los objetivos del presente estudio se centraron en primera instancia en analizar la importancia del Accountability y el grado de consideración que tienen las instituciones educativas sobre los componentes del mismo luego de la pandemia mundial por COVID-19, para posteriormente, describir los principales aspectos que son empleados actualmente por los establecimientos al realizar la rendición de cuentas de sus acciones. Y finalmente, plantear una serie de recomendaciones traducidas en estrategias de gestión educacional que permitan apoyar significativamente la mejora educacional en período de post pandemia por COVID-19, a fin de incrementar paulatinamente el nivel de calidad educativa que deben brindar este tipo de instituciones.

El Accountability hace referencia a la rendición de cuentas que las instituciones deben entregar como parte de un proceso de información de sus resultados y transparencia de sus acciones, tal como lo señalan Manno et al. (2006) “la rendición de cuentas refiere al proceso mediante el cual los actores informan y/o exigen información por el uso de los recursos para la consecución de un objetivo que les concierne” (p. 12). Ideas que apoyan los autores Riquelme et al. (2017) al afirmar que este término refiere “la obligatoriedad de rendir cuenta de quienes poseen el poder y el derecho de esa rendición respecto del que no lo tiene” (p. 121). Siendo así como en primera instancia, el Accountability se consideró como un proceso de rendición de cuentas financieras y paulatinamente se fue incorporando a otros escenarios de forma más integral, específicamente en el área educativa se centra “primeramente a los resultados en términos del aprendizaje y a la utilización que los actores han hecho de los recursos para conseguir este objetivo” (Manno et al., 2006, p. 13).

Por su parte, Medina y Rodríguez (2018) manifiestan que los modelos del Accountability se han instalado en las instituciones educativas con la finalidad de monitorear el cumplimiento efectivo del currículum nacional en los establecimientos educacionales, lo cual debe verse reflejado en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Aun cuando, a la luz de las ideas de los autores citados, el desarrollo de experiencias innovadoras al interior de las instituciones educativas pueda verse coartado por un proceso rígido y sistemático de control y supervisión permanente de resultados académicos. Hechos en los que indiscutiblemente tienen incidencia la aplicación de pruebas estandarizadas como el actual Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), con el cual se pretende evaluar el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones, aun cuando el sistema de implementación de la educación dista de ello.

Pese a lo anterior, la rendición de cuentas o Accountability se perfila como una importante herramienta de monitoreo de los resultados obtenidos por las instituciones escolares en un tiempo determinado, conllevando necesariamente a la responsabilización de las instituciones educativas sobre los mismos; y en base a esto, facilita a los establecimientos la proyección de estrategias de intervención oportunas que permitan mejorar las acciones curriculares, profesionales y financieras en pro de alcanzar las metas propuestas. Tal como lo afirma Manno et al. (2006) “en parte es una rendición a los interesados o involucrados por los resultados del proceso educativo, lo que a su vez se espera tenga como consecuencia un aumento de los niveles de responsabilización de cada actor sobre tal proceso” (p. 11). De igual forma, la obtención y sistematización de resultados permite a las instituciones gubernamentales del sistema escolar, realizar un acompañamiento oportuno a los centros escolares que así lo requieran.

En relación al Accountability específicamente en el ámbito educativo, los autores antes citados, han propuesto una serie de condiciones necesarias para la instalación óptima de un sistema de rendición de cuentas, entre las que se encuentran, en primera instancia, las cuatro condiciones establecidas por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina (PREAL) y dos adicionales que ellos mismos han agregado para la consolidación de un sistema de este tipo, entre estas se encuentran:

Estándares: especificación de los niveles que las escuelas debieran alcanzar, en cada área curricular, medidos en términos de los resultados obtenidos en el aprendizaje de sus estudiantes.

Información: conocimiento que tiene la escuela del logro de los estándares, medidos en términos de los resultados obtenidos en las evaluaciones u otros indicadores de eficiencia interna tales como repitencia, deserción, promoción, retiro de estudiantes.

Consecuencias: las escuelas con buen desempeño y que alcanzan los estándares debieran recibir algún tipo de recompensa. Aquellas con desempeño insuficiente debieran recibir algún tipo de sanción.

Autoridad: capacidad que se otorga a las instituciones educativas para manejar sus propias actividades y, libertad para implementar cambios que consideren pertinentes.

Desarrollo de capacidades: sistema interno y externo del que disponen las instituciones educativas para capacitar a su personal, con el fin de propiciar el aprendizaje en todos los estudiantes.

Comunicación clara y efectiva sobre los objetivos y beneficios de la Accountability: nivel de conocimiento que tienen los profesionales de la educación sobre el Accountability educacional y sus beneficios para el mejoramiento de la gestión escolar.

En el caso particular de Chile, desde hace más de treinta años, ha sido parte de las responsabilidades de las instituciones educativas el rendir cuentas; instalándose por los entes gubernamentales “una serie de políticas educativas que avanzaron en generar instrumentos de gestión y organización del trabajo escolar en torno a mecanismos de rendición de cuentas con altas consecuencias” (Álvarez, et al., 2021; p. 4) no solo del uso de los recursos financieros que se le otorgan para su gestión, como los entregados por la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) a partir del 2008, y en la cual la “función de la evaluación se consolida como mecanismo movilizador de la expectativa de mejoramiento en el sistema educativo, a través de instalación de dispositivos de consecuencias asociadas al desempeño” (De la Vega, 2015; p. 285); sino de las diferentes acciones que en ellas se realizan, como es el caso de la medición de resultados académicos a través de la aplicación de resultados SIMCE, la implementación del currículo nacional, la consideración de estándares de desempeño y de aprendizaje, el tiempo y recursos que se invierten en capacitaciones profesionales, la instauración de sistemas de evaluación de aprendizaje cónsonos con las demandas actuales, por citar algunos aspectos.

Para garantizar lo anterior, el sistema educativo chileno ha dispuesto diversos entes de regulación, prescritos/establecidos en primera instancia por el MINEDUC como órgano regulador del sistema, encargado de formular e implementar normas de regulación sectorial; la Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa; el Consejo Nacional de Educación quien aprueba e informa los instrumentos curriculares y de evaluación para la educación escolar; y finalmente, la Agencia de la Calidad de la Educación responsable de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los establecimientos; los cuales, adscritos al SAC y regidos por la Ley N° 20.529 tienen como propósito “asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación, fiscalización, orientación y apoyo constante a los establecimientos” (MINEDUC, 2020b; p. 17) realizando procesos de fiscalización sistemáticos, pertinentes y oportunos, además de brindar el apoyo y orientación constante a los establecimientos educacionales que así lo requieran.

Al respecto, la ley antes señalada, menciona en su artículo N° 2 “El Sistema contemplará, además, la rendición de cuentas de los diversos actores e instituciones del sistema escolar y, en particular, de los establecimientos educacionales” (p. 2). Lo que deja en evidencia la obligatoriedad de las instituciones educativas de establecer un sistema de rendición de cuentas (Accountability educativo) acorde a las exigencias que el sistema ha dispuesto para ello, basado en importantes aspectos garantes de la calidad en educación, como son los estándares de aprendizaje, los estándares de desempeño docente, docentes directivos y docentes técnico pedagógicos, las evaluaciones de desempeño de las instituciones educativas y sostenedores, la fiscalización del uso de recursos, la evaluación del impacto de políticas y programas educativos, así como el sistema de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y sanciones, tal como lo indica esta ley en su artículo N° 3.

Actualmente, Chile y toda Latinoamérica atraviesan por una importante época de reajustes y reinvenciones en el área educativa, debido en primera instancia, a las consecuencias ocasionadas por el período de pandemia por COVID-19, lo que conllevó a las instituciones a rediseñar sus estrategias de aprendizaje y de evaluación; implementando a distancia un proceso de enseñanza-aprendizaje sin precedentes. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) consideró como necesario:

(…) el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes (p. 1).

Situación que fue atendida con la disposición, el esfuerzo y renovación de todos los actores involucrados en el sector educativo, brindándose la atención y el acompañamiento necesarios a cada uno de los estudiantes y sus familias; para lo cual, específicamente en Chile el (MINEDUC, 2020c) implementó una serie de acciones que permitieron atender a todos los miembros de la Comunidad Educativa en este nuevo escenario, entre los que se destacaron: la Priorización Curricular, Diagnósticos Integral del Aprendizaje, instalación y uso de diversas plataformas y herramientas tecnológicas, reorganización del Programa de Alimentación Escolar, plan de acompañamiento a las familias y a los docentes, plan de bienestar socioemocional, flexibilizaciones en evaluaciones SIMCE y la Evaluación Docente, programas para la Educación Superior como principales aspectos.

Hoy en día, tres años después de la suspensión de actividades presenciales por concepto de la pandemia mundial antes señalada, las instituciones educativas abren sus puertas nuevamente para recibir a sus estudiantes y brindar la atención académica y formativa necesaria para completar su educación integral. Encontrándose la mayoría de los centros educativos con situaciones desventajosas como lo son la enorme brecha de aprendizajes entre los estudiantes, dificultades socioemocionales en profesores, estudiantes y apoderados que han obstaculizado el establecimiento de normas y rutinas de convivencia escolar, necesarias para establecer climas de aprendizaje armónicos y efectivos. Premisas, que pueden validarse atendiendo a lo señalado por el MINEDUC (2021) al manifestar que el impacto de la suspensión de clases presenciales

(…) se ve reflejado en distintos aspectos del proceso de aprendizaje como: los años de rezago según el currículum (…) en el aspecto social del aprendizaje e, incluso, en el ámbito más específico de la educación TP que es de carácter práctico (p. 7).

Es por lo anterior, que hoy más que nunca las instituciones educativas requieren la implementación de un sistema de rendición de cuentas, análisis de resultados académicos e institucionales efectivos y eficientes para la consecución de las metas académicas y formativas propuestas, que les permitan en primera instancia, responsabilizarse de los resultados académicos e institucionales obtenidos en el proceso; además de coadyuvar en la toma de decisiones pertinentes para impartir una educación de calidad, equitativa, igualitaria y efectiva para todos los estudiantes y sus familias. Para esto, tal como lo afirman Falabella y De La Vega (2016) las instituciones educativas tienen que asirse de los componentes de la política de responsabilidad por desempeño escolar basadas en: a) la calidad: medible y comparable, b) equidad: estándares nacionales, c) diferenciación, clasificación y competencia como motor de mejora, d) gestión racional y, e) motivación intrínseca, como principales herramientas de la evaluación y la mejora escolar.

Metodología

El desarrollo del presente estudio estuvo basado fundamentalmente en analizar el grado de consideración que tienen las instituciones educacionales a la gestión y aplicación de criterios del Accountability, traducido este en la rendición de cuentas que realiza cada una de estas instituciones sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, así como de las principales acciones relacionadas con la gestión del recurso humano y financiero, además del nivel de comunicación y capacitación impartida a todos los miembros de la comunidad escolar; definiendo de esta forma, la sistematización de los resultados institucionales y el grado de responsabilidad que tienen los actores educativos en el proceso en general y las consecuencias que de este derivan, en especial en un período complejo para el sector educativo como lo es la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes luego de los estragos académicos y socio-emocionales causados por la pandemia COVID-19.

Para conseguir lo anterior, se llevó a cabo esta investigación bajo un enfoque cuantitativo, delimitado por los postulados del paradigma positivista, en la cual se pretende, “explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa-efecto” (Coello et al., 2012; p. 141). Es por esto que se busca profundizar en el conocimiento y consideración que tienen las instituciones educativas en los componentes del Accountability y el efecto que este pudiese tener en la toma de decisiones para la mejora educacional post pandemia por COVID-19. Asimismo, se consideró la investigación de campo descriptiva para la operacionalización de la recogida de información y datos aportados por las instituciones participantes, basándose principalmente en la premisa de que “En esta investigación se ven y se analizan las características y propiedades para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder profundizar en el tema” (Miler, 2011; p. 623).

En aras de describir el fenómeno desde la misma población estudiada, es decir, fuera de un laboratorio y desde el mismo campo donde se produce la información, se aplicó un cuestionario a una muestra intencional de diez instituciones educativas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, a través de la técnica de la encuesta. el cual consiste en “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández et al., 2014; p. 217). El instrumento aplicado contó con la validación de contenido realizada mediante el juicio de expertos, definido por Escobar y Cuervo (2008) como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencias, juicios y valoraciones” (p. 29).

Luego se procedió a realizar el análisis de consistencia interna del instrumento a través de la obtención del coeficiente Alfa de Cronbach, logrando determinar “cómo de fiables son las respuestas dadas a un conjunto de ítems señalando el grado de consistencia de las respuestas (estabilidad) (Frías-Navarro, 2022; p. 5). El cálculo fue realizado con el uso de los programas Microsoft Excel y el estadístico SPSS, obteniéndose de esta forma un grado de confiabilidad de 0,96 después de aplicar una prueba piloto a tres instituciones educativas con las mismas características que posee la muestra participante. Lo cual permitió concluir que el instrumento a implementar es altamente confiable ya que según el criterio de Ruíz (2003), los valores entre 0,81 y 100 representan una muy alta confiabilidad.

El instrumento final aplicado estuvo conformado por treinta y cuatro preguntas cerradas, basando el tipo de respuesta en una escala de medida ordinal; estructurándose en seis sub-áreas de interés según los componentes del Accountability propuesto por Manno et al. (2006) como lo son:

a) Estándares: la primera sección de la encuesta estuvo compuesta por siete preguntas relacionadas principalmente a: P1. Resultados de evaluaciones internas y externas, P2. Estándares de aprendizaje, P3. Estándares de la profesión docente, P4. Socialización de los estándares de aprendizaje, P5. Socialización de los estándares de la profesión docente, P6. Cultura de altas expectativas, P7. Alineación de estándares, Currículo Nacional y pruebas estandarizadas.

b) Información: en esta sección de la encuesta se abordaron seis preguntas relacionadas con el componente información, entre los que se encontraban los aspectos: P8. Indicadores de eficiencia interna, P9. Variable rotación de personal, P10. Desempeño docente y el dominio del área impartida, P11. Análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) en la Comunidad Educativa (CE), P12. Encuestas de satisfacción a la CE, P13. Resultados de las encuestas de satisfacción en la toma de decisiones.

c) Consecuencias: en esta tercera sección se presentó un total de seis preguntas, las cuales giraron en torno a los aspectos relacionados con: P14. Actualización de manuales, reglamentos y protocolos, P15. Socialización de manuales, reglamentos y protocolos post COVID-19, P16. Conocimiento de la CE de documentos institucionales, P17. Consecuencias del incumplimiento de estándares de la profesión docente, P18. Conocimiento de los padres y apoderados sobre manuales, reglamentos y protocolos institucionales, P19. Conocimiento de los estudiantes sobre manuales, reglamentos y protocolos institucionales.

d) Autoridad: en este componente se incorporaron cuatro preguntas relacionadas principalmente al: P20. Empoderamiento del profesor jefe, P21. Autoridad y Autonomía de las instituciones educativas, P22. Autonomía de instituciones educativas y la mejora en el desempeño educativo, P23. Autoridad que las instituciones educativas otorgan a los padres y apoderados.

e) Desarrollo de capacidades: para obtener información sobre este quinto componente del Accountability al interior de las instituciones educativas participantes, se incorporaron en la encuesta siete preguntas relacionadas a los aspectos: P24. Capacitación de profesionales en los estándares de aprendizaje, P25. Capacitación de profesionales en los estándares de la profesión docente, P26. Frecuencia de jornadas de capacitación, P27. Capacitación en evaluación de los aprendizajes, P28. Selección de las necesidades de capacitación, P29. Inversión económica en capacitación, P30. Implementación de didácticas innovadoras.

f) Comunicación clara y efectiva sobre los objetivos y beneficios de la Accountability: las preguntas de este último componente estuvieron dirigidas a determinar el nivel de conocimiento y aceptación que podrían tener los equipos directivos y docentes sobre el Accountability, por lo cual se incorporaron cuatro preguntas relacionadas con el: P31. Conocimiento del equipo directivo sobre el Accountability Educacional, P32. Accountability Educacional y mejora postpandemia, P33. Plan de mejora institucional basado en el Accountability Educacional, P34. Nivel de conocimiento y aceptación de los profesionales en un plan basado en el Accountability Educacional.

Como parte del proceso de recolección de datos, se formalizó el consentimiento informado como una forma de “garantizar los derechos de las personas que participan en una investigación” (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico & Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 2008; p. 3) y posteriormente aplicar el cuestionario de forma online en diez instituciones de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Dicho cuestionario fue respondido por un integrante del equipo Directivo de las instituciones participantes, estando estas contextualizadas en las comunas de: La Florida, La Reina, Peñaflor, Puente Alto, Recoleta, Peñalolén, San José de Maipo y Ñuñoa, entre las cuales el 80% de ellas pertenecían a dependencias Particular Subvencionado, conformando de esta manera la muestra representativa en esta investigación.

Finalmente, el análisis de resultados obtenidos de la encuesta, se realizó a través de dos procesos fundamentales para el desarrollo de la investigación, como lo es el análisis de datos, enfocado en separar los elementos básicos de la información para examinarlos detalladamente; y la interpretación, vista como un proceso mental basado en darle significado a la información recopilada (Rojas, citado en Figueroa, 2016). Para esto, la primera etapa se realizó haciendo uso del método estadístico descriptivo, por ser éste el encargado de “resumir la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras” (Rendón et al., 2016; p. 398), considerando en este proceso, la elaboración de gráficos circulares que permitieron extraer la moda como medida de centralización de los datos. Por su parte, la interpretación se realizó considerando las respuestas que más se repetían en cada pregunta, las cuales, por ende, arrojaban un porcentaje de respuesta mayor, permitiendo en consecuencia, establecer los resultados y conclusiones por cada sub-dimensión contenida en la encuesta.

Tal como se mencionó en el apartado anterior, en aras de facilitar los procesos de análisis e interpretación de los resultados obtenidos, los mismos, al igual que la encuesta, fueron organizados atendiendo a los seis componentes del Accountability propuestos por Manno et al. (2006), proceso en el cual se extrajo la información presentada en gráficos circulares, destacándose principalmente lo siguiente:

a) Estándares:

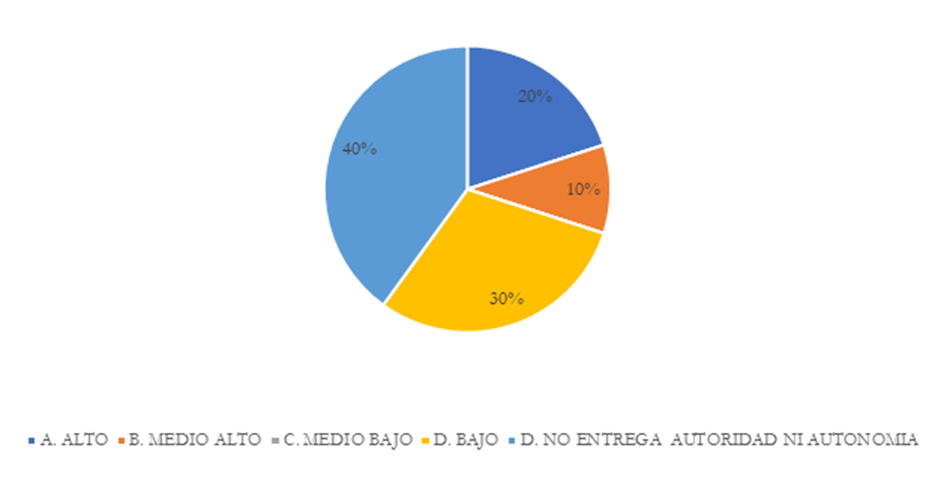

En este componente se midieron aspectos relacionados a los estándares de aprendizaje y de la profesión docente, nivel de socialización de los mismos, cultura de altas expectativas, entre otros aspectos. Algunos de los valores obtenidos pueden evidenciarse en los siguientes gráficos:

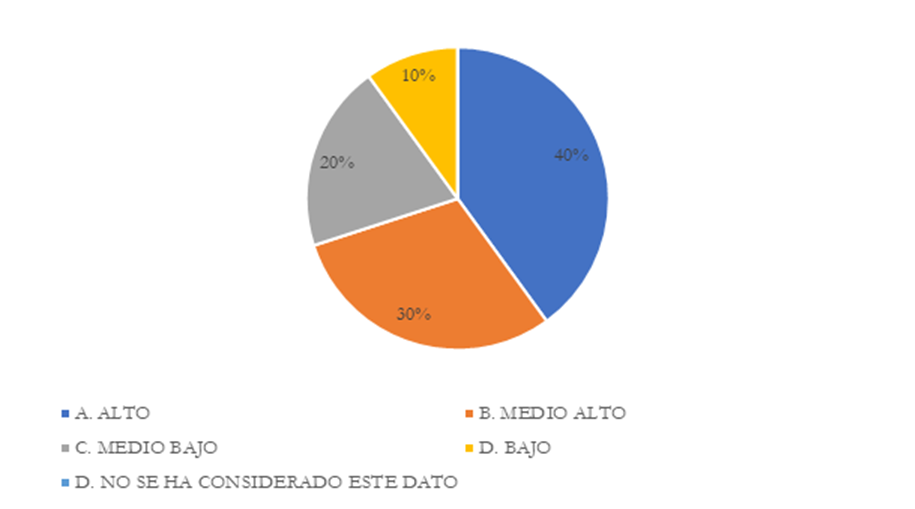

Figura N° 1. Nivel de consideración de los estándares de aprendizaje en el proceso de mediciones internas del aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia (2023).

En el gráfico N° 1 puede observase una tendencia de respuesta mayoritaria hacia los niveles Alto (40%) y Medio Alto (30%), mientras que los niveles Medio Bajo y Bajo se encuentran con un 20% y 10% respectivamente. Esto indica que los informantes otorgan un alto nivel de consideración a los estándares de aprendizaje luego del período post pandémico.

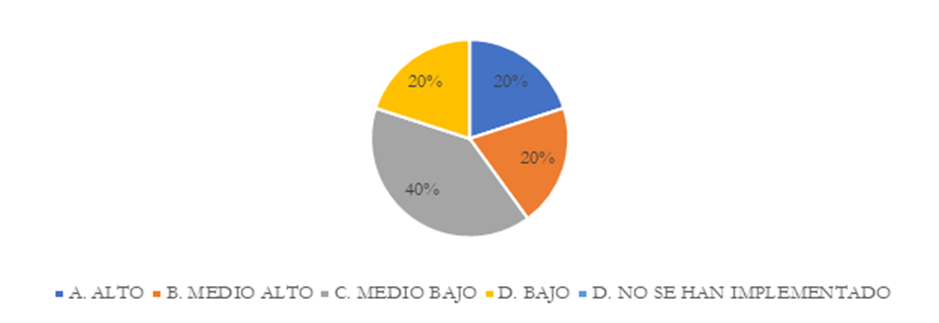

Figura N° 2. Nivel de implementación de estrategias para promover una cultura de altas expectativas.

Fuente: Elaboración propia (2023).

En relación con el nivel de implementación de estrategias para promover una cultura de altas expectativas, los resultados muestran que los informantes inclinaron sus respuestas hacia los niveles bajos, puesto que solo un 20% de ellos tienen un nivel de consideración Alto, al igual que un 20% apunta al nivel Medio Alto; mientras que un 40% de las respuestas se ubicó en el nivel Medio Bajo de consideración y un 20% en el nivel Bajo.

b) Información:

En este componente del Accountability se midieron aspectos relacionados con los indicadores de eficiencia interna, rotación de personal, indicadores de desempeño profesional, análisis de documentos institucionales, aplicación y consideración de encuestas de satisfacción, como principales aspectos. Una muestra relacionada con estos resultados puede visualizarse en las siguientes figuras:

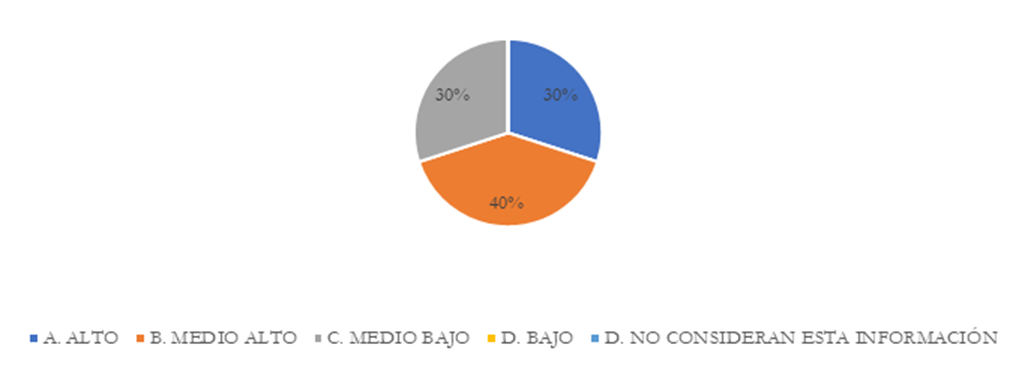

Figura N° 3. Nivel de consideración de los indicadores de eficiencia interna para la toma de decisiones efectivas.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Los resultados obtenidos en este indicador centran el mayor porcentaje de respuesta hacia los niveles altos, puesto que el nivel Alto reflejó un 30% y el Medio Alto un 40%, presentándose en menor porcentaje un aporte hacia los niveles Medio Bajo (30%). Estos Resultados que podrían conllevar a determinar el alto grado de consideración que las instituciones encuestadas otorgan a los indicadores educacionales de eficiencia interna.

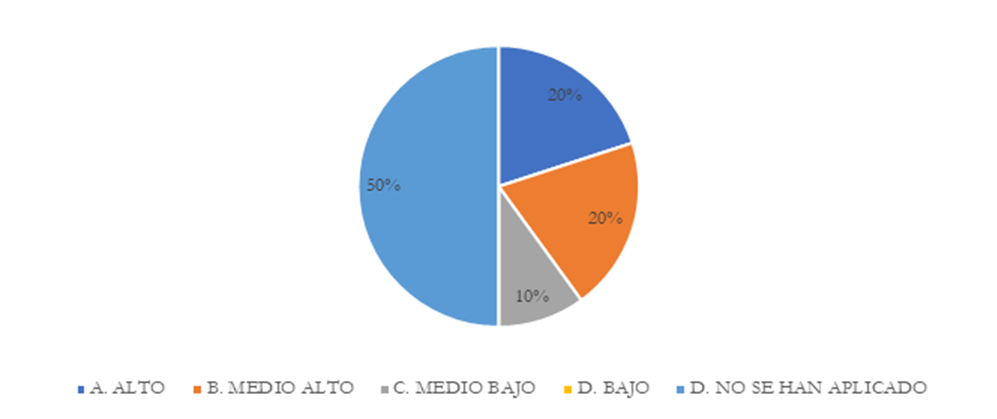

Figura N° 4. Frecuencia de aplicación de encuestas de satisfacción a los miembros de la comunidad educativa.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 4 muestra una alta tendencia de respuesta hacia el nivel de ‘No se han aplicado’ (50%) y un 10% al nivel Medio Bajo; mientras que solo un 40% de los resultados se concentran en los niveles más altos, distribuidos con un 20% en cada uno de las opciones Alto y Medio Alto. Resultados que reflejan cómo un gran porcentaje de las instituciones encuestadas no han aplicado o han aplicado poco las encuestas de satisfacción entre los miembros de la comunidad educativa.

c) Consecuencias:

En este componente en particular se consultó principalmente sobre aspectos relacionados con la actualización y socialización de manuales y protocolos entre los miembros de la comunidad escolar, así como el conocimiento que tienen los profesionales sobre el incumplimiento de los estándares de la profesión docente. Una muestra de estos resultados puede observarse en las siguientes figuras:

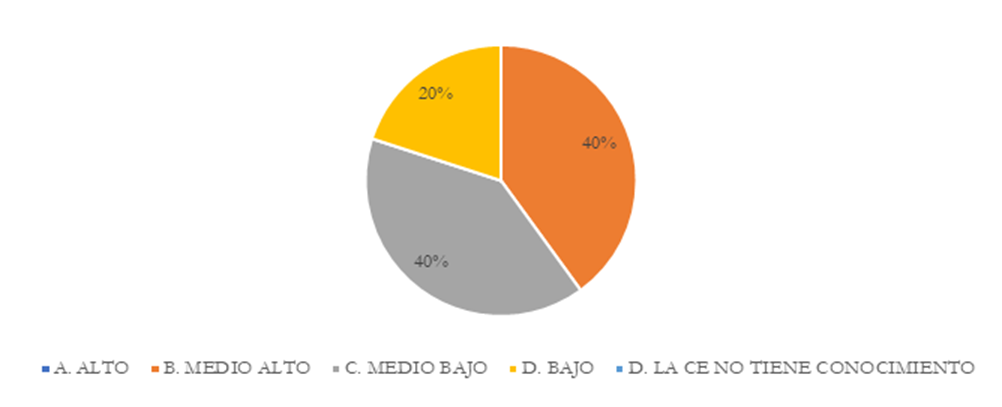

Figura N° 5. Nivel de conocimiento que tiene la comunidad educativa sobre los reglamentos, manuales y protocolos institucionales.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Los resultados mostrados en el gráfico N° 5 reportan que el 60% de los informantes se concentran hacia los niveles bajos en este aspecto, ya que las instituciones participantes respondieron con un 40% de selección en el nivel Medio Bajo y 20% al nivel Bajo; mientras que en el nivel Medio Alto se concentró solo un 40% de los resultados, lo que podría indicar que la comunidad educativa tiene un bajo nivel de conocimiento en estos aspectos.

Figura N° 6. Nivel de conocimiento de las consecuencias del incumplimiento de los estándares de la profesión docente.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 6 expone resultados que marcan una tendencia hacia los niveles bajos, reflejándose un 30% en cada uno de los niveles Bajo, Medio Bajo, reportándose solo un 30% en el nivel Medio Alto y un 10% en el Alto. Estos resultados advierten sobre el poco conocimiento de los profesionales con respecto a las consecuencias asociadas al incumplimiento de los estándares de la profesión docente.

d) Autoridad:

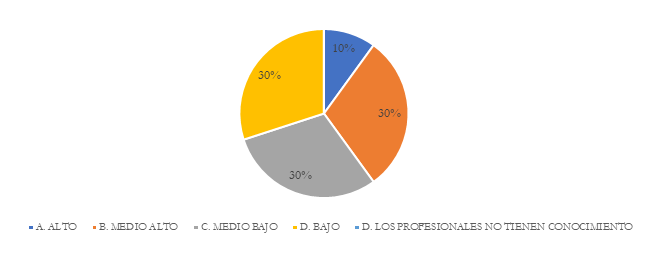

Este componente estuvo destinado a medir elementos como: empoderamiento del profesor jefe, autonomía otorgada a las instituciones educativas y nivel de participación otorgados a los padres y apoderados. Evidenciándose algunos de estos resultados en las figuras que se presentan a continuación:

Figura N° 7. Nivel de autonomía de las instituciones educativas para la toma de decisiones efectivas.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 7 muestra que, con respecto al nivel de autonomía de las instituciones educativas para la toma de decisiones efectivas, las respuestas estuvieron concentradas hacia los niveles bajos, puesto que un 30% se concentra en el nivel Bajo y un 40% asociado al nivel ‘No entrega autoridad ni autonomía’; dejando solo un 20% de las respuestas abocadas a la alternativa del nivel Alto, un 10% a la alternativa del nivel Medio Alto. Esto permite evidenciar que las instituciones educativas abordadas en la presente investigación consideran bajo el nivel de autonomía que se les entrega por parte de nivel central.

Figura N° 8. Nivel de representación de los padres y apoderados en decisiones institucionales en período de pandemia y post pandemia COVID-19.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 8 advierte que el indicador medido se inclina hacia los niveles bajos, atendiendo al hecho de que solo un 40% de las respuestas se concentraron en el nivel Medio Alto; sin embargo, un 30% se ubica en el nivel Medio Bajo, un 20% en el nivel Bajo y un 10% en el nivel No se han considerado, lo que apunta al bajo nivel de consideración que se ha otorgado a los actores de este estamento en dicho período.

e) Desarrollo de capacidades:

Este componente midió aspectos relacionados con la capacitación de profesionales en temas relacionados con los estándares de aprendizaje y de la profesión docente, evaluación de los aprendizajes, así como el nivel de recursos económicos invertidos por concepto de capacitaciones y de la implementación de didácticas innovadoras. Parte de estos resultados pueden observarse en las figuras que se presentan a continuación.

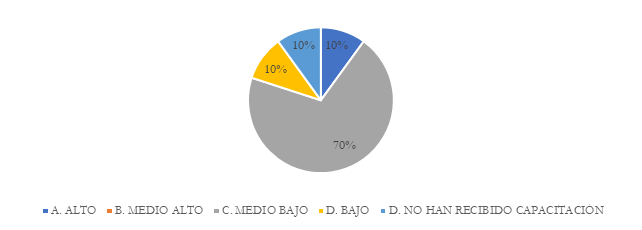

Figura N° 9. Nivel de capacitación sobre los estándares de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia (2023).

En el gráfico N° 9 se exponen los resultados obtenidos sobre la capacitación docente respecto a los estándares de aprendizaje, enfocándose los datos hacia los niveles bajos de respuesta, con un 70% en el Medio Bajo, un 10% en el nivel Bajo y otro 10% en la alternativa No se han capacitado, con solo un 10% en el nivel Alto.

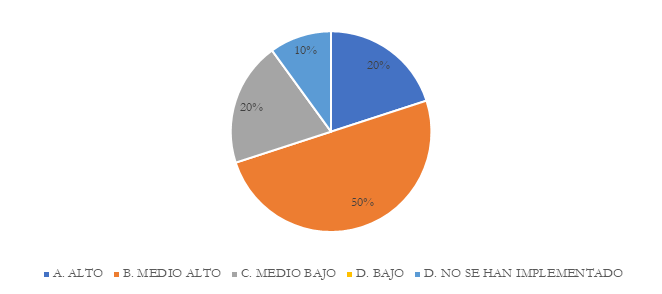

Figura N° 10. Nivel de implementación de didácticas innovadoras de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 10 expone una tendencia de respuesta hacia los niveles altos, quedando representado el 20% en el nivel Alto y un 50% con un nivel Medio Alto, evidenciándose como solo un 20% ubicó sus respuestas hacia el nivel Medio Bajo, y un 10% manifestó ‘No haber implementado ninguna didáctica innovadora’. Estos resultados podrían significar que en su mayoría las instituciones educativas encuestadas sí han implementado algún tipo de didáctica innovadora en el período indicado.

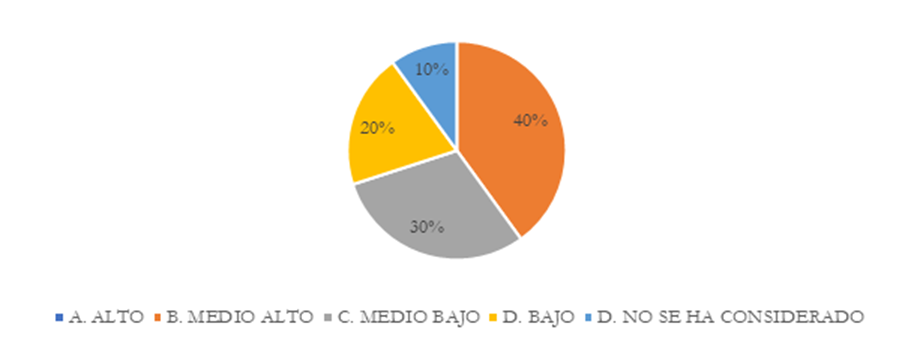

f) Comunicación clara y efectiva sobre los objetivos y beneficios de la Accountability:

Principalmente en este componente los aspectos medidos son el nivel de conocimiento que tienen los equipos directivos y los profesionales sobre el Accountability Educacional, además de la factibilidad de aplicar un plan de mejora basado en esta forma de rendición de cuentas institucionales. Algunos de los resultados obtenidos pueden visualizarse en las siguientes figuras:

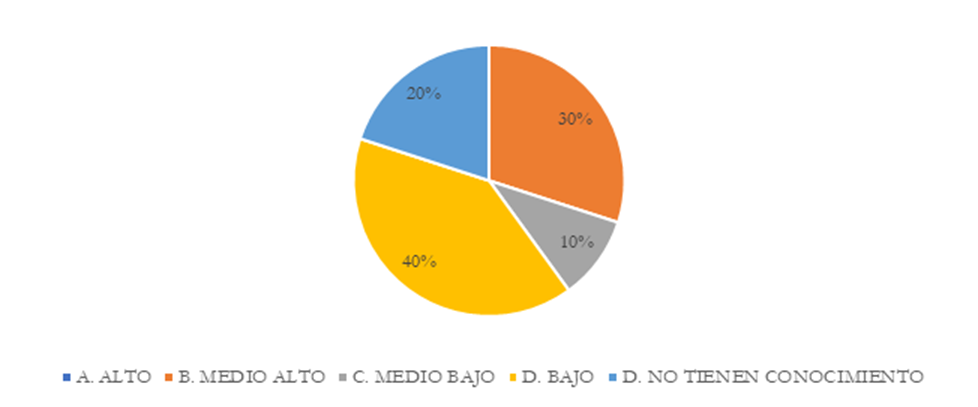

Figura N° 11. Nivel de conocimiento del equipo directivo sobre el Accountability Educacional.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 11 muestra que un 70% de los resultados se centraron en los niveles bajos, específicamente un 10% en el nivel Medio Bajo, un 40% en el nivel Bajo y un 20% en la alternativa ‘No tienen conocimiento’; mientras que los valores altos recibieron solo un 30% de respuesta enmarcada en el nivel Medio Alto, exponiéndose de esta forma que, en su mayoría los informantes no conocían los componentes del Accountability como herramienta de rendición de cuentas institucionales.

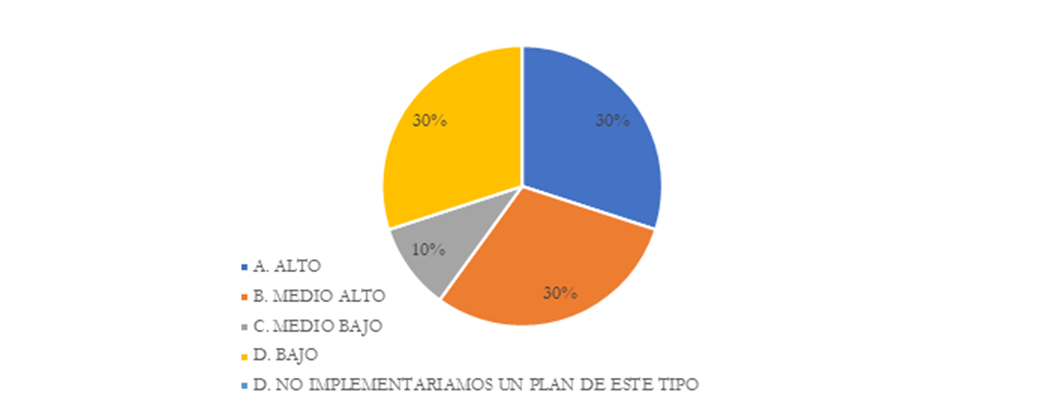

Figura N° 12. Nivel de factibilidad de implementar un plan basado en el Accountability Educacional.

Fuente: Elaboración propia (2023).

El gráfico N° 12 muestra que, en relación con el nivel de factibilidad de implementar un plan basado en el Accountability Educacional, los informantes se encuentran principalmente enfocados hacia los niveles Alto (30%) y Medio Alto (30%), mientras que los niveles bajos arrojaron un 10% en el nivel Medio Bajo, un 30% en el nivel Bajo. Estos resultados apuntan a que, un alto porcentaje de participantes consideran factible la implementación de un plan basado en los componentes del Accountability al interior de sus establecimientos.

Discusión

El Accountability Educacional se ha visualizado como una importante herramienta de la cual pueden disponer las instituciones para el análisis de resultados y la rendición de cuentas en materia educativa, a través de la cual pueden transparentar todos sus procesos institucionales tanto a nivel interno como externo. Al respecto, Manno et al. (2006) señalan que el Accountability Educacional “es una realidad que se impone como indispensable para articular una conversación y conducta responsable por parte de los actores de los sistemas educacionales” (p. 18), y por su parte, Riquelme et al. (2017), manifiestan que este “se utiliza como el dar cuenta de, hacerse cargo de o dar cumplimiento a; tanto en el ámbito público como en el privado” (p. 121). Sin embargo, esta investigación permite advertir que las instituciones educativas han considerado solo algunos elementos relacionados con esta forma de rendición de cuentas, dejando de lado otros aspectos importantes.

Esta investigación tuvo como foco de atención determinar el nivel de consideración que tienen las instituciones educativas sobre los componentes del Accountability propuestos por Manno et al. (2006), especialmente en un período complejo como lo fue el post-pandémico, evidenciándose que, en el primer componente planteado por estos autores, denominado Estándares, la gran mayoría (80%) de las instituciones educativas tienen un alto y medio alto nivel de consideración sobre los resultados académicos de sus estudiantes alcanzados en evaluaciones internas y externas, así como un 70% en estos mismos niveles en los estándares de aprendizaje y en los de la profesión docente, con una alta y media alta socialización de estos últimos. Sin embargo, se observa que solo el 20% de las instituciones manifestaron considerar en los niveles alto y medio alto respectivamente, los criterios de generación de una cultura de altas expectativas; así como un 80% de respuesta en el nivel bajo en la pregunta relacionada con la alineación que debiese existir entre los estándares, el currículum nacional y las pruebas estandarizadas, lo cual las ubica en un nivel bajo en este indicador.

En consecuencia, es propicio hacer referencia a la importancia que otorga el Ministerio de Educación a los Estándares Indicativos de Desempeño, el cual a través del Decreto 27 en su artículo primero, señala que:

Los EID son un conjunto de referentes que orientan la evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. Tienen como propósito proveer un marco de referencia a los establecimientos que orienta la mejora continua de sus procesos internos, de evaluación y de autoevaluación (Decreto 27, 2020; p. 3).

Atendiendo a los resultados obtenidos, impresiona que las instituciones educativas brindan mayor atención a los indicadores relacionados con el cumplimiento de objetivos de corto y medio plazo, minimizando la aplicación de estrategias que pudiesen conllevar al alcance de los objetivos a largo plazo, como podría ser el atender a la generación de una cultura de altas expectativas al interior de la comunidad escolar, ya que esto refiere directamente a “las ideas presupuestas que tienen los miembros de la comunidad educativa acerca del rendimiento académico que un centro escolar puede obtener y las actitudes, motivaciones y conductas que consecuentemente generan” (Luzarraga et al., 2018; p. 1076).

Por otra parte, en el componente denominado Información, se logró evidenciar que un 70% de las instituciones educativas participantes, otorgan un alto y medio alto nivel de consideración a los indicadores de eficiencia interna, así como a la de rotación de personal para el logro de los objetivos propuestos; de igual forma, demuestran tener un alto y medio alto nivel de socialización de los documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) entre los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, se observó un bajo nivel de consideración en la aplicación de encuestas de satisfacción a los miembros de la CE y por ende, un bajo nivel de consideración a los resultados de dichas encuestas, ya que solo un 10% de las instituciones han analizado y considerado los resultados obtenidos de este tipo de encuestas, lo que podría incidir en el nivel de pertenencia que puedan manifestar los actores educativos ante las situaciones que se presenten en la institución, así como en el conocimiento de estos elementos por parte de los equipos directivos.

En relación a los aspectos más descendidos del componente antes descrito, vale destacar los postulados expuestos por el MINEDUC (2019) a través de la Superintendencia de Educación, donde asevera que

La participación activa, responsable e inclusiva de los distintos integrantes de la comunidad educativa es un elemento necesario para el desarrollo integral y la formación de niños, niñas y jóvenes, desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media. En este contexto, la familia juega un rol fundamental (p. 1).

A lo cual agrega: “Instrumentos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), destacan la relevancia de la participación de todos los estamentos, mediante el trabajo conjunto y el compromiso” (p. 1), ideas que enfatizan la relevancia que tiene la participación de todos los actores en las instituciones educativas para el correcto desempeño de las mismas.

Asimismo, es relevante destacar que, en correspondencia a los indicadores analizados en el componente Consecuencias, se puede decir que un 90% de las instituciones educativas señalaron mantener un nivel medio alto, y un 10% un nivel alto de socialización de manuales y protocolos en el período pandémico y post pandémico; sin embargo, en las preguntas relacionadas con el nivel de conocimiento que tenían los diferentes miembros de la comunidad educativa con respecto a los mismos, se evidencian mayoritariamente tendencias a los niveles bajo y medio bajo; de igual forma, en las respuestas relacionadas con el nivel de conocimiento que tienen los profesionales de la educación sobre las consecuencias que pueden presentarse por el incumplimiento de los estándares de la profesión docente, el 60% de las instituciones manifestaron bajo y muy bajo conocimiento de estos aspectos. Y finalmente, en el caso de los estudiantes, se pudo evidenciar un porcentaje generalmente igualitario entre los niveles altos y bajos sobre el conocimiento que presentan estos actores sobre los reglamentos, protocolos y manuales institucionales.

En este sentido es pertinente citar las premisas del MINEDUC (2020d) quien a través de la Superintendencia de Educación señala que es necesario que toda institución educativa cuente con medidas y estrategias que respondan a la realidad de cada comunidad, siendo fundamental para regular las relaciones de sus integrantes y gestionar una buena convivencia fundada en la protección de los derechos y deberes de todos los convivientes al interior de las mismas; para esto, “se definen las herramientas para la mejora de la convivencia escolar denominadas protocolos de actuación, los cuales indican los pasos a seguir y responsables de su activación” (p. 1). Finalmente, y atendiendo a los resultados obtenidos, se evidencia una adecuada actualización de manuales, reglamentos y protocolos; y, el hecho de que los miembros de la comunidad educativa tengan un bajo nivel de conocimiento de los mismos, podría disminuir la posibilidad de implementarlos en beneficio de logro de objetivos y resultados institucionales, en especial en el período tan complejo que correspondió vivir al interior de las escuelas durante la pandemia y post pandemia por COVID-19, en el cual se debió tener presente la premisa de que “Para alcanzar una educación de calidad y formar a ciudadanos comprometidos del siglo XXI, es necesaria la participación de profesorado, alumnado, familias y comunidad” (Calvo et al., 2016; p. 102).

Igual de importante es señalar los resultados obtenidos en el componente titulado Autoridad, en el cual se muestra que el empoderamiento de los profesores en su labor de jefatura fue percibido por un 60% de las instituciones educativas con un alto y medio alto nivel, asimismo, en relación a las preguntas enfocadas a la percepción de autonomía institucional, se evidencia que un 70% de las instituciones considera que esta no es suficiente, y que, si se entregara mayor autonomía a las mismas, podría optimizarse la toma de decisiones para el mejoramiento escolar. Finalmente, el 40% de las instituciones encuestadas ha otorgado participación a los padres y apoderados en la toma de decisiones en período de pandemia y post pandemia por COVID-19, por lo cual los resultados arrojan un nivel bajo en este indicador.

A razón de los resultados obtenidos, es propicio mencionar que la Ley General de Educación 20.370 emitida en el año 2009, en su artículo N°3, literal ‘d’, manifiesta con respecto a la autonomía de las instituciones educativas, que “El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan” (p. 2), evidenciándose de esta forma, que el Estado ha dispuesto las normas que rigen la autonomía institucional en atención a sus proyectos educativos, metodologías de enseñanzas y la toma de decisiones en base a las leyes vigentes que rigen el sistema educativo y quedará de las instituciones educativas apropiarse de estas normativas para ejercer sus labores de forma autónoma y responsable.

En relación con la importancia de la participación de los padres, apoderados y las familias en la acción educativa, es necesario que se brinden las oportunidades al interior de los centros educativos para promover y formar dicha participación, haciendo de estos actores verdaderos aliados en la consecución de los objetivos propuestos. No hay duda de la necesidad y de la importancia de la participación de padres y apoderados en el hecho educativo y en las lógicas educacionales de sus hijos. Ello es refrendado por el MINEDUC (2017), además de investigadores como Flamey et al. (2005), Pizarro et al. (2013), Sánchez et al. (2016). Ello implica la generación de condiciones como para que ocurra lo señalado por Calvo et al. (2016): “Que los padres se impliquen depende también de los centros educativos, por lo que desde las escuelas se tiene que hacer partícipes a los padres para que se sientan parte del proceso educativo, fomentado su participación activa” (p. 101).

De igual forma, vale mencionar que, en relación con los resultados asociados al componente Desarrollo de capacidades, el 80% de las instituciones educativas encuestadas logró durante el período pandémico un bajo y medio bajo nivel de capacitaciones con respecto a los estándares de aprendizaje y de la profesión docente; sin embargo, se observa un alto grado (70%) de realización de capacitaciones en otras áreas, incluyendo las referidas a las formas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, aun cuando los profesionales han tenido poca participación (40%) en la selección de las temáticas a desarrollar en estas instancias de capacitación. Finalmente, se advierte que la inversión económica en acciones de capacitación por parte de sus sostenedores ha tenido una tendencia a los niveles altos (60%); de igual forma, la implementación de didácticas innovadoras mantuvo esta misma directriz (70%).

Con base en lo anterior, es propicio destacar que la Ley N° 20.903 (2016), la cual rige el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en su artículo 11 señala que “los establecimientos educacionales y en particular sus directores y equipos directivos, tendrán como una de sus labores prioritarias el desarrollo de las competencias profesionales de sus equipos docentes, asegurando a todos ellos una formación en servicio de calidad”. Siendo así, y como se muestra en los resultados obtenidos, tanto el Estado como las instituciones educativas valoran y promueven el desarrollo de capacidades profesionales en su personal; sin embargo, es de igual importancia hacerlos partícipes en la detección y selección de las necesidades de capacitación en pro de atender las necesidades reales y emergentes del contexto educacional, basados en las opiniones de todos sus actores. Tal y como lo afirman Camargo et al. (2004): “Son los maestros, las instituciones y las diferentes instancias de organización de la educación las llamadas a decidir autónoma y responsablemente la capacitación requerida para sus docentes, de acuerdo con los proyectos educativos particulares” (p. 90).

Finalmente, en el componente referido a la Comunicación sobre el Accountability, se muestra que un alto porcentaje (70%) de las instituciones educativas apuntan a que los equipos directivos tienen un bajo nivel de conocimiento sobre los componentes del Accountability como herramienta de rendición de cuentas institucionales; sin embargo, el mismo 70% considera que atender a los componentes de este podría coadyuvar en la gestión institucional y tener incidencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el alcance de las metas institucionales en general. Ese porcentaje aceptaría implementar un plan de trabajo educativo basado principalmente en los componentes del Accountability como estrategia de mejora institucional. En su mayoría, las instituciones educativas desconocen los componentes y principios del Accountability Educacional, sin embargo, consideran que implementar un plan basado en el mismo coadyuvaría en el logro de la mejora estratégica institucional; hecho en el cual es relevante considerar que “el Accountability es parte de la gestión administrativa de la escuela y no debe transformarse en el fin último de una gestión educacional, sino como un medio para lograr los aprendizajes esperados” (Olivares, 2011; p. 4).

Existen importantes polaridades en los aspectos considerados por los establecimientos educacionales en su quehacer, encontrándose que algunas instituciones integran algunos de los componentes y/o elementos del Accountability en sus acciones, dejando de lado otras, lo que conlleva a pensar que los mismos se encuentran sumidos en la ejecución de acciones con resultados emergentes, restando importancia a aquellas que podrían generar resultados a largo plazo, impactando en consecuencia, en el aprendizaje de los estudiantes y los resultados institucionales. Al respecto, Riquelme et al. (2017) enfatizan que, para países anglosajones, ingleses y algunos europeos que han instalado sistemas de rendición de cuentas basados en los componentes del Accountability “significó para el país no solo obtener puntajes similares a la educación finlandesa, sino que además alcanzó aumentos estadísticamente significativos en grupos de estudiantes con resultados insatisfactorios” (p. 125).

Por otra parte, en Chile, y luego del proceso de descentralización generado por la reforma educativa de la década de los 80’s, buena parte de la responsabilidad de los resultados educativos recae sobre cada uno de los establecimientos educacionales, razón por la cual se han activado una serie de “organismos estatales que conforman el modelo de rendición de cuentas por desempeño en Chile” (Riquelme et al., 2017; p. 126). MINEDUC, SAC, SEP, SIMCE, Sistema de Evaluación Docente, son entidades que buscan coadyuvar en la optimización del proceso educativo de cada establecimiento. Por ende, podría pensarse que instalar un sistema de rendición de cuentas óptimo y eficaz estaría dentro de los principales metas de los establecimientos educativos; sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, la mayor parte de las instituciones participantes desconocen estos sistemas de rendición basados en el modelo del Accountability, lo cual sumado a la “densidad de relaciones hace que el proceso de rendición de cuentas sea especialmente difícil debido a la complejidad de las estructuras, lo difuso de las responsabilidades, la perdida de información y la competencia entre los valores de los involucrados” (De la Vega y Picazo, 2016; p. 203). Esto genera un desafío mayor para todas las instituciones educativas que deseen instalar un sistema como este al interior de sus Comunidades Educativas.

Conclusiones

El Accountability se perfila como una importante herramienta de la cual pueden asirse los establecimientos educacionales que buscan implementar un proceso coherente, sistemático y responsable enfocado hacia la rendición de cuentas financieras, pedagógicas y profesionales; dando respuesta de esta forma, a las exigencias ministeriales y sociales en aras de garantizar una educación de calidad en todos sus niveles.

Si bien las condiciones educacionales del país (y del mundo) cambiaron con la llegada de la pandemia por COVID-19, la cual causó una ruptura en la secuencia del aprendizaje de los estudiantes, se hace urgente una importante reestructuración didáctica y metodológica, necesaria para construir el aprendizaje con las y los estudiantes, a través de nuevas metodologías, de alternativas pedagógicas, e incluso, de medios que son probablemente desconocidos hasta la fecha por los profesionales de la educación, pero que irán apareciendo, sin duda alguna. Las instituciones educativas han tenido que enfocar sus esfuerzos en la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes luego del regreso a la presencialidad, bajo un escenario complejo marcado por una significativa brecha de aprendizajes, condiciones socioemocionales diversas, así como ambientes escolares y de convivencia poco favorables. En este sentido, se recomienda considerar los beneficios de los componentes del Accountability asociados al desarrollo de procesos sistemáticos de análisis de resultados, de rendición de cuentas y de inclusión participativa de la comunidad escolar para la toma de decisiones. La versatilidad de esta herramienta es de gran utilidad para apoyar los procesos de mejora en la gestión financiera, administrativa y pedagógica y curricular al interior de los centros escolares.

Las instituciones educativas, en período post pandemia COVID-19, han encauzado parcialmente sus acciones solo en algunos de los criterios considerados por el Accountability, enfocando su atención principalmente hacia los resultados académicos obtenidos por sus estudiantes en mediciones internas y externas, los estándares de aprendizaje y desempeño, indicadores de eficiencia interna, socialización de manuales, protocolos y documentos institucionales, capacitaciones profesionales (en algunas temáticas particulares), implementación de didácticas innovadoras. Sin embargo, han dejado de lado o prestado menor atención a otros criterios importantes como lo son el desarrollo de una cultura de altas expectativas, la aplicación de encuestas a la comunidad escolar, así como la importancia de los resultados de las mismas para la generación de acciones institucionales, lo cual se vio reflejado en la baja participación de los padres y apoderados, así como de profesores y estudiantes en la toma de decisiones institucionales, en especial en un período complejo como lo es el escenario post-pandémico.

El realizar un adecuado y completo análisis de resultados obtenidos de las acciones institucionales en un período determinado, podría permitir a los establecimientos educativos mantener una mirada amplia y profunda del impacto que tienen cada una de estas acciones en la comunidad escolar, traduciéndose en beneficios a corto, mediano y/o largo plazo para todos los estamentos, y, convirtiéndose en un círculo virtuoso de interdependencia basado en una relación ganar-ganar. De esta forma, podrían lograrse equipos directivos apoyados y validados por la comunidad escolar en la toma de decisiones, profesionales más y mejor capacitados en el ejercicio de la labor pedagógica, padres y apoderados participativos y comprometidos con el proceso educativo de sus hijos; hechos que repercutirán positivamente en el aprendizaje de todos los estudiantes, así como en el alcance de altos estándares de calidad de la educación según lo prescrito por el MINEDUC a para la institución.

Para lograr lo anterior, las instituciones escolares deberán centrar sus acciones en ejes importantes para la labor educativa, las cuales basadas en un proceso sistemático y continuo coadyuvarán en el logro de los objetivos propuestos, en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y en el alcance de los estándares educativos necesarios para impartir una educación de calidad; entre estas acciones podrían señalarse:

a) Prestar especial atención en los estándares de aprendizaje de los estudiantes, así como a los estándares de la profesión docente, realizando frecuentemente jornadas de capacitación y/o reflexión pedagógica al respecto.

b) Establecer e implementar un plan institucional con acciones dirigidas a la comunidad escolar para promover una cultura de altas expectativas, identificando las características del contexto escolar, estudiantil, así como las potencialidades y factores de riesgo de los mismos.

c) Analizar, actualizar y socializar frecuentemente (a lo menos una vez al año) documentos institucionales como PEI, PME, manuales, protocolos, reglamentos con todos los estamentos de la comunidad escolar.

d) Aplicar a lo menos una vez al año, encuestas de satisfacción a todos los estamentos de la comunidad escolar, realizando un análisis real y oportuno a la información recopilada de las mismas, con el fin de considerar en la toma de decisiones institucionales.

e) Incentivar la participación de los profesionales de la educación, los padres y apoderados y los estudiantes en la resolución de situaciones institucionales, promoviendo el sentido de pertenencia y responsabilidad sobre los hechos escolares.

f) Gestionar y motivar constantemente la capacitación y formación de los profesionales de la educación, haciéndolos partícipes de la toma de decisiones sobre las necesidades y prioridades de las mismas.

g) Informar a los miembros de la comunidad escolar sobre el Accountability educativo y los diferentes elementos que lo componen, estableciendo de forma conjunta planes de mejora institucional basados en los mismos.

Son múltiples, variadas y complejas las acciones que las instituciones educativas deben ejecutar para cumplir con los estándares de calidad de la educación, en beneficio de todos los actores de la comunidad escolar, en especial de los estudiantes y su proceso de aprendizaje; sin embargo, recurrir a procedimientos sistemáticos y organizados como los que ofrece el Accountability, podría ayudar para alcanzar los objetivos de mejor manera, promoviendo al interior de la organización importantes elementos como el compromiso, la proactividad y la responsabilidad de todos los involucrados en todas las acciones del proceso educativo, consolidándose como una comunidad comprometida con la calidad educativa.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener conflicto de intereses.

Referencias

Álvarez, J. P.; Boegeholz, A.; Sisto, V., y López, V. (2021). Estandarización, rendición de cuentas y el gobierno de la educación. Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. [Consulta: 01-04-2023]. http://eduinclusiva.cl/wp-content/uploads/2021/11/Eduinclusiva-Estandarizacio%CC%81n-Rendicio%CC%81n-de-cuentas-y-Gobierno-de-la-educacio%CC%81n-2021-1.pdf

Cáceres, F. y Yáñez, D. (2021). Repensar el Sistema Educativo debido a la Pandemia. Recomendaciones de Organismos Internacionales para Enfrentar la Pérdida de Aprendizaje. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. [Consulta: 20-05-2022]. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32796/1/BCN_Repensar_el_sistema_educativo_debido_a_la_pandemia_final.pdf

Calvo, M.; Verdugo, M. y Amor, A. (2016). La Participación Familiar es un Requisito Imprescindible para una Escuela Inclusiva. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 10(1), 99-113. https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v10n1/art06.pdf

Camargo, M.; Calvo G.; Franco, M.; Vergara, M.; Londoño, S.; Zapata, F. y Garavito, C. (2004). Las Necesidades de Formación Permanente del Docente. Educación y Educadores, (7), 79-112. https://www.redalyc.org/pdf/834/83400708.pdf

Coello, E.; Blanco, N. y Reyes, Y. (2012). Los paradigmas cuantitativos y cualitativos en el conocimiento de las ciencias médicas con enfoque filosófico-epistemológico. EduMeCentro 4(2), 137-146. http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v4n2/edu17212.pdf

Decreto 27. Estándares Indicativos de Desempeño de los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores a que se refiere el Artículo 3°, letra a), de la Ley N° 20.529, que Establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, 12 de febrero de 2020.

De La Vega, L. (2015). Accountability y Mejoramiento Educativo: Análisis de Experiencias Internacionales. Educação & Realidade 40(1), 275-298. https://www.scielo.br/j/edreal/a/V4BLHj9NxGjYsrNKvGD8vfC/?format=pdf&lang=es

De la Vega, L. y Picazo, M. (2016). La Responsabilidad de la Calidad y Equidad de una Política Educativa: El Caso de la Subvención Escolar Preferencial para la Infancia Vulnerable en Chile. CLAD Reforma y Democracia, 65, 193-224. https://www.researchgate.net/publication/330760423

Escobar, J. y Cuervo, A. (2008). Validez de Contenido y Juicio de Expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en Medición, 6, 27-36. https://www.researchgate.net/publication/302438451

Falabella, A. y De La Vega, L. (2016). Políticas de responsabilización por desempeño escolar: un debate a partir de la literatura internacional y el caso chileno. Estudios Pedagógicos, 42(2), 395-413. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052016000200023

Figueroa, M. (2016). Análisis e interpretación de los datos. [Consulta: 20-10-2022]. https://sabermetodologia.wordpress.com/2016/03/06/analisis-interpretacion-datos

Flamey, G.; Pérez, L. M.; Sirvent, S.; Guzmán, A.; Hojman, V.; Anaís, M. J. y Calderón, P. (2005). Participación de los centros de padres en la educación. 2ª ed. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico/Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (2008). Sugerencias para Escribir un Consentimiento Informado en Estudios con Personas. [Consulta: 14-04-2023]. https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2012/10/Sugerencias-para-Escribir-un-Consentimiento-Informado-en-Estudios-con-Personas.pdf

Frías-Navarro, D. (2022). Apuntes de estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. [Consulta: 18-04-2023]. https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill Education.

Ley N° 20.903. Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras Normas, 01 de abril de 2016.

Ley N° 20.370. Establece la Ley General de Educación, 12 de septiembre de 2009.

Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, 27 de agosto de 2011.

Luzarraga, J.; Nuñez, J. y Etxeberria J. (2018). Análisis de las Expectativas de los Centros de Bachillerato de Alta y Baja Eficacia Escolar. Percepción de la Inspección Educativa. Revista Complutense de Educación, 24 (1), 1075-1090. https://doi.org/10.5209/RCED.54683

Manno, B.; Mcmeekin, R.; Puryear, J.; Winkler, D. y Winters, M. (2006). Accountability Educacional: Posibilidades y desafíos para América Latina a partir de la Experiencia Internacional. Editorial San Marino.

Medina, J. y Rodríguez, D. (2018). Accountability en Chile. Un Estudio Sociocrítico sobre Innovación Educativa y Control de la Docencia. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 11(2), 133-150. https://doi.org/10.15366/riee2018.11.2.007

Miler, S. (2011). Tipos de investigación científica. Revista de Actualización Clínica, 9, 621-624. http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/pdf/raci/v12/v12_a11.pdf

Ministerio de Educación (2020c). Educación en pandemia. Principales medidas del Ministerio de Educación en 2020. Del autor. [Consulta: 14-04-2022]. https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/BalanceMineduc2020.pdf

Ministerio de Educación (2021). Efectos de la suspensión de clases presenciales en contexto de pandemia por COVID-19. Del autor. [Consulta: 12-10-2022]. https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2021/05/EVIDENCIAS-52_2021.pdf

Ministerio de Educación (2020b). Juntos por la calidad en Educación Parvularia. Del autor. [Consulta: 11-04-2023]. https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Sistema-de-Aseguramiento-de-la-Calidad-de-Educacion-Parvularia.pdf

Ministerio de Educación (2020a). Plan de aseguramiento de la calidad de la educación. Del autor. [Consulta: 20-05-2022]. https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/SAC-2020-2023_vf.pdf

Ministerio de Educación (2020d). Protocolos de actuación: una herramienta que contribuye a mejorar la gestión educativa y la convivencia escolar. Del autor. [Consulta: 14-04-2022]. https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolos-de-actuacion-una-herramienta-que-contribuye-a-mejorar-la-gestion-educativa-y-convivencia-escolar/

Ministerio de Educación de Chile (2019). Superintendencia de Educación. Participación de la familia en la comunidad educativa: compromiso y responsabilidad compartida. Del autor. [Consulta: 15-11-2022]. https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/participacion-de-la-familia-en-la-comunidad-educativa-compromiso-y-responsabilidad-compartida.

Ministerio de Educación (2017). Política de Participación de las Familias y la Comunidad en instituciones educativas. Del autor.

Olivares, G. (2011). Accountability en la gestión educacional de escuelas incorporadas en la Ley SEP. [Consulta: 14-05-2022]. https://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/archivos/BLOQUET/Gestion_Educativa/Accountability%20Gestion%20Educacional%20de%20Escuelas%20con%20la%20Ley%20SEP.pdf

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. CEPAL. [Consulta: 12-10-2022]. https://repositorio.cepal.org/ bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

Pizarro L., Paulina; Santana L., A. y Vial L., B. (2013). La participación de la familia y su vinculación en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 9(2), 271-287. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982013000200004

Rendón, M.; Villasís, M. y Miranda, M. (2016). Estadística Descriptiva. Revista Alergia México, 63(4), 397-407. https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755026009.pdf

Riquelme. G.; López A. y Bastías, L. (2017). La Accountability educacional: una discusión teórica. Revista de Estudios y Experiencias de Educación, 17(35), 119-131. https://www.redalyc.org/journal/2431/243158173008/html/

Ruiz, M. (2003). Instrumento de Evaluación Educativa. Procedimiento para su diseño y Validación. Ediciones CIDEG C. A.

Sánchez O., A.; Reyes R., F. y Villarroel H., V. (2016). Participación y expectativas de los padres sobre la educación de sus hijos en una escuela pública. Estudios Pedagógicos, XLII(3), 347-367. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052016000400019

![]()