Gobernanza para la sustentabilidad: un esquema conceptual[1]

Governance for sustainability: a conceptual scheme

Governança para a sustentabilidade: um esquema conceitual

Leonardo Tapia Ovalle

Universidad Adventista de Chile

![]() https://orcid.org/0009-0008-9514-8302

https://orcid.org/0009-0008-9514-8302

Recibido: 17-01-2024

Aceptado: 07-04-2024

Cómo citar este documento:

Tapia O., L. (2024). Gobernanza para la sustentabilidad: un esquema conceptual. Revista Científica Cuadernos de Investigación, 2, e29, 1-16. https://cuadernosdeinvestigacion.unach.cl/index.php/rcci/article/view/e29

Resumen

La gobernanza y sustentabilidad son dos conceptos sobre los cuales existe una amplia y nutrida discusión, más no ha existido mayor esfuerzo a nivel hispano por explicar la interrelación existente entre ambos, y cómo dichas nociones de paradigmas construyen las características de un desarrollo sustentable. En este estudio, la gobernanza es entendida como las dinámicas y vinculaciones existentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, mientras que la sustentabilidad, es entendida como un estado de equilibrio dinámico entre la protección ambiental, crecimiento económico y equidad social. Abordar el desafío por el desarrollo sustentable, dependerá fundamentalmente del factor político y de las relaciones de poder entre los actores que intervienen en los procesos de toma de decisión. El objetivo de este trabajo es explicar cómo se vincula la gobernanza con la sustentabilidad, para lo cual se concluye que el desarrollo sustentable está determinado por las condiciones político-institucionales, sobre la cual se desenvuelven los actores que configuran las dinámicas de gobernanza.

Palabras Clave: Gobernanza; Sustentabilidad; Política Ambiental; Desarrollo Sostenible.

Abstract

Governance and sustainability are two concepts about which there is a broad and rich discussion, but there has not been a greater effort at the Hispanic level to explain the interrelationship the two, and how these notions of paradigms construct the characteristics of sustainable development. In this study, governance is understood as the dynamics and links between the State, the private sector and civil society, while sustainability is understood as a state of dynamic balance between environmental protection, economic growth and social equity. Addressing the challenge of sustainable development will fundamentally depend on the political factor and the power relations between the actors involved in the decision-making processes. The objective of this work is to explain how governance is linked to sustainability, for which it is concluded that sustainable development is determined by the political-institutional conditions, on which the actors that configure the dynamics of governance operate.

Keywords: Governance; Sustainability; Environmental Policy; Sustainable Development.

Resumo

Governança e sustentabilidade são dois conceitos sobre os quais existe uma discussão ampla e rica, mas não tem havido um esforço maior a nível hispânico para explicar a inter-relação entre os dois, e como essas noções de paradigmas constroem as características do desenvolvimento sustentável. Neste estudo, a governação é entendida como a dinâmica e as ligações entre o Estado, o setor privado e a sociedade civil, enquanto a sustentabilidade é entendida como um estado de equilíbrio dinâmico entre a proteção ambiental, o crescimento económico e a equidade social. Enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável dependerá fundamentalmente do factor político e das relações de poder entre os actores envolvidos nos processos de tomada de decisão. O objetivo deste trabalho é explicar como a governança está ligada à sustentabilidade, pelo que se conclui que o desenvolvimento sustentável é determinado pelas condições político-institucionais, sobre as quais operam os atores que configuram a dinâmica da governança.

Palavras-chave: Governança; Sustentabilidade; Politica Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.

Introducción

Los organismos supranacionales durante las últimas décadas han tomado definiciones multilaterales para abordar el contexto de cambio global, provocado por el accionar antrópico sobre el planeta y que se expresa en dos grandes alteraciones; pérdida de biodiversidad y cambio climático. En este debate a gran escala, han surgido dos importantes términos utilizados de manera transversal; Sustentabilidad y Gobernanza, los cuales se expresan, definen e interpretan de diversas formas, según la posición geopolítica, económica o de ‘desarrollo’ de un contexto particular. Estas nociones paradigmáticas intentan ordenar y orientar la forma con la cual se podrían resolver los problemas ambientales.

Al respecto, cabe destacar que la necesidad de resolver dichas problemáticas descansa tanto en razones prácticas como éticas (Dobson, 2016). A nivel práctico, cuando se abordan problemas que amenazan los medios de subsistencia de comunidades, como también, la preocupación ante fallas catastróficas en las condiciones ambientales que amenazan la salud y seguridad de la población, en ambos casos, la previsión está determinada por la inmediatez del impacto ambiental y la consecuencia de este sobre la población humana. A nivel ético, la preocupación ambiental estaría determinada por el valor instrumental o intrínseco que se da a ello, al entender el ambiente como el soporte vital, donde un entorno saludable y funcional es una condición basal para el bienestar humano; o, por el contrario, al otorgar una valoración al ambiente en sí mismo, donde el valor de uso de sus bienes y servicios para los humanos no es el foco de atención, sino que dicha preocupación se extiende hacia otros seres vivos y ecosistemas (Dobson, 2016).

Sea cual sea la razón que motiva la gestión o resolución de problemas ambientales, es importante destacar que estos tienen por características, ser complejos, inciertos e irreversibles (Dobson, 2016). Ahora bien, considerando que el ‘Ambiente’ es solo una de las dimensiones de la Sustentabilidad (Moreno, 2013), cuánto más complejo es entonces lograr soluciones que respondan y cumplan las expectativas de todas las dimensiones de dicho paradigma.

La sustentabilidad se entiende como el estado de las cosas que se desea alcanzar, caracterizado por el equilibrio entre los aspectos o dimensiones económicas, sociales y ambientales, cuyo desafío está en la representación de estos y la identificación de su punto de equilibrio (Jiliberto, 2022). Dicho equilibrio no vendrá dado por la definición o determinación unilateral de alguna entidad, sino producto de intereses que motivan a distintos actores de la sociedad, cuya interacción virtuosa se conoce como Gobernanza. Respecto a este término, existe gran variedad de definiciones y concepciones, y una de ellas se refiere a la forma en cómo se debiera coordinar y deliberar la toma de decisiones entre distintos actores (Bustos et al., 2019).

El estado del arte señala que el cambio ambiental acelerado ha generado importantes debates sobre cómo podría concretarse la sostenibilidad, debate que ha puesto el foco en la necesidad de reformar las instituciones políticas para mejorar la gobernanza, logrando resultados más sostenibles y respondiendo de mejor forma a la injusticia intergeneracional, propendiendo a una gobernanza basada en objetivos definidos y alcanzables, que guíe el comportamiento y permita una visión común entre las aspiraciones colectivas, logrando estimular cambios más profundos (Honeybun-Arnolda, 2024).

Estudios recientes focalizan su análisis en aterrizar la sustentabilidad desde lo conceptual hacia modelos prácticos, lo cual se conoce como transformations toward sustainability, cuyo abordaje tiene implicancias políticas y estratégicas, entre las cuales destaca la capacidad de intervenir en procesos de cambios económicos e institucionales (Morea, 2020). Estas transformaciones, dependen en gran medida de la variedad de actores e interacciones entre factores y procesos del status quo, haciendo referencia a la capacidad de crear nuevos sistemas y retroalimentaciones cuando las estructuras económicas, ambientales y sociales se vuelven insostenibles, reforzándose negativamente entre sí, provocando resultados no deseados (Herrfahrdt-Pähle et al., 2020).

La transformación para la sustentabilidad implica cambios radicales y sistémicos en la forma en que se opera política, económica y socialmente, como también, las interacciones con la naturaleza (Kelemen et al., 2023), y están mediadas por la definición, negociación, priorización e implementación de políticas, teniendo en cuenta la complejidad, incertidumbre, emergencia y las asimetrías de poder (Salo et al., 2022).

Es un proceso complejo, multidimensional y políticamente controversial, respecto a esta última característica, se refiere a que las diferentes partes interesadas pueden estar en desacuerdo tanto sobre los fines, como sobre los medios para lograrlos, y también, porque las transformaciones pueden implicar la alteración de las configuraciones existentes de poder y recursos (Pickering et al., 2022). Son inevitablemente políticas porque se negocian constantemente de manera horizontal y vertical, con diferentes actores, sus valores, objetivos e intereses, y afectan de manera desigual a diferentes grupos de actores (Salo et al., 2022). Estas transformaciones están vinculadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030), los que comúnmente se formulan o expresan en políticas o programas públicos, para lo cual, se requiere de un amplio espectro de acuerdos institucionales para la efectividad e implementación real de estas políticas, requiriendo enfoques interdependientes entre los actores de la sociedad, siendo la colaboración, deliberación y flexibilidad ámbitos reconocidos en la gobernanza de la sustentabilidad (Sundqvist & Åkerman 2022). No obstante, hasta la fecha ningún país ha alcanzado una sostenibilidad plena ni tampoco se vislumbra un cumplimiento a cabalidad de los ODS 2030 (Salo et al., 2022).

Se destaca finalmente, que las transformaciones de sostenibilidad son intrínsicamente políticas, por lo cual, es fundamental profundizar la comprensión de la gobernanza para la sustentabilidad en contextos complejos, con multiplicidad de actores, objetivos y valores, donde dicha interacción pretende la consecución de objetivos comunes (Sundqvist & Åkerman, 2024). Por otra parte, se destaca el reciente enfoque esquemático y visual para comprender el desarrollo sostenible, conocido como economía de rosquilla, en cuyo análisis también se realza la necesidad imperiosa de contar con una gobernanza eficaz para su aplicación en distintas jurisdicciones espaciales, sean estas nacionales o subnacionales, tras esta expresión de la economía de rosquilla se han alineado gran variedad de actores en un enfoque de gobernanza multinivel para el desarrollo sostenible (Tuner & Wills, 2022).

Si bien, abordar conceptualmente Gobernanza y Sustentabilidad es un desafío en sí mismo, al ser dos conceptos laxos, complejos de definir y analizar, la conjunción de ambos elementos es inevitable ya que la sustentabilidad busca resolver problemas complejos en contextos con diversidad de actores y debilidades institucionales (Jordan, 2008). No obstante, el propósito de este artículo es expresar práctica y esquemáticamente como se vincula la gobernanza con la sustentabilidad, y como una estará supeditada a la otra en función de las particularidades de cada contexto.

Aproximaciones y puntos de encuentro entre Gobernanza y Sustentabilidad

Gobernanza

La gobernanza como concepto, tiene un amplio reconocimiento y uso en distintos niveles, sean estos académicos, políticos o en el ámbito de la política pública (Bustos et al., 2019), lo cual ha generado un nutrido debate en torno a sus diferentes concepciones, definiciones, preceptos teóricos y políticos (Asaduzzaman & Virtanen, 2016).

Inicialmente la gobernanza era sinónimo de gobierno (Farinós, 2005) o estuvo asociado a gobernar, y se entendía además como una forma unidireccional en la toma de decisiones de lo público, además de ser coactiva y de control jerárquico. Por el contrario, en el actual contexto de globalización, expansión neoliberal y procesos de transformación y re escalamiento del estado-nación, la gobernanza surge como nuevas formas de organización política y social (Bustos, et al., 2019), y se ha consolidado como un proceso de toma de decisiones multidimensional sobre la base de valores como la legitimidad, eficiencia, eficacia, estabilidad y sostenibilidad, los cuales son promovidos por el gobierno (Henao, 2014). Es así como la gobernanza es un término que hace referencia a algo más allá del gobierno y de lo público –gubernamental–, lo que implica abiertamente una superación al modelo burocrático-jerárquico, por uno horizontal, descentralizado que propende a la complementariedad entre el sector privado, el público, y las expresiones colectivas o individuales de la sociedad civil (Conejero, 2012).

Mientras el gobierno está determinado por la burocracia, legislación, control financiero y fuerza –capacidad de coerción–. La gobernanza en cambio, está determinada por ámbitos no regulados, proponiendo, diseñando e implementando cooperación entre actores no estatales con los Estatales (Asaduzzaman & Virtanen, 2016).

Cabe destacar, que el concepto de gobernanza ha sido utilizado de diversas formas, haciendo de éste un término bastante laxo y difícil de definir con una precisión universalmente aceptada, ya que abarca innumerables cualidades (Arellano, et al., 2014.; Vásquez, 2010). Una de estas definiciones, es la propuesta por Aguilar (2014) como:

(…) el proceso de gobierno o de dirección de la sociedad. Se refiere específicamente al proceso por el cual una sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. En esencia y en concreto, es el proceso mediante el cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan para definir, acordar y decidir sus principios y objetivos de vida en común y las formas de organización, los recursos y las actividades que se consideran son necesarias y conducentes para realizar los objetivos y principios decididos de interés general (p. 17).

La gobernanza se erige hoy en día para hacer referencia a nuevas formas de gobierno (Farinós, 2005), como un modelo multiparticipativo, descentralizado, con diversos núcleos de poder y autoridad, entendida como la técnica del ‘gobierno más allá del gobierno’ (Arellano, et al., 2014). En consecuencia, es versada como una forma de gobernar de modo post gubernamental, que, sobre la base de la interacción y sinergia entre el sector Estatal, actores privados y la sociedad civil se abordan asuntos de interés público que el Estado por sí solo, no tiene la capacidad de resolver (Aguilar, 2014). Así mismo, es importante destacar que no existe un modelo único de gobernanza ya que dependerá de las particularidades normativas, institucionales, políticas y características de los actores en cada contexto (González, 2018).

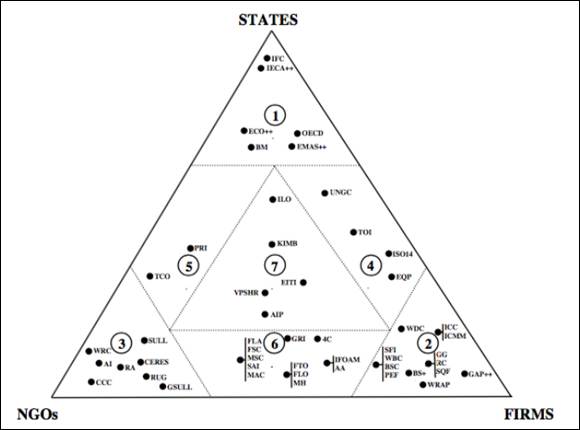

Una forma de entender la gobernanza de manera esquemática es la propuesta de Abbott & Snidal (2009), quienes la representan como un triángulo en cuyo interior se expresan las posibilidades de interacción entre los distintos actores o entidades. En los vértices 1, 2 y 3 cada actor implementa medidas por cuenta propia, con una mínima o nula participación de los otros; los polígonos 4, 5 y 6 corresponden a espacios en donde la acción o medida responde al trabajo y contribución de dos actores; finalmente el polígono 7 se erige como es espacio en donde los tres actores juegan un rol en similar proporción (Gorwa, 2019).

Figura N° 1. Triángulo de la gobernanza. Fuente: Abbott & Snidal, 2009.

Desde otro punto de vista, se observan dos dinámicas de expresiones de gobernanza, en la cual una de ella es entendida de forma más simplista, donde si bien está presente la toma de decisiones entre diversos actores, se caracteriza por la sola distribución del poder en sí misma. En cambio, existe otra con una impronta más democrática y pluralista, en donde la toma de decisión entre el Estado, mercado y comunidad se realiza de forma equilibrada entre sí (Arellano et al., 2014), no obstante, para Montoya y Rojas (2016), esta idea es un tanto idealista, pues se deja de lado o se omiten las dinámicas de poder y los conflictos entre actores y/o sectores sociales, asumiendo además que quienes participan en esta instancia de articulación lograrían concretar decisiones.

De acuerdo con Ansell & Gash (2007), si no existe un equilibrio en cuanto a capacidad, organización o recursos para participar en instancias de gobernanza, el proceso quedará propenso a la manipulación o control del actor o actores más fuertes.

Siguiendo a Vásquez (2010), las dinámicas de gobernanza no solo están determinadas por el nivel de concentración del poder en sí o del tipo de interacción entre los actores, también dependerá de otras condicionantes, como lo es, las relaciones preferenciales entre alguno de los miembros de la red; relaciones de dependencia; concentración de recursos; y factores de exclusión y autoexclusión. Así también, puede influir la representatividad de los actores involucrados y/o diferencia entre quienes participan y quienes toman las decisiones.

A partir del informe Nuestro Futuro Común escrito por Brundtland en 1987, se acuño el término sustainability entendido como “satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (Martínez y Martínez, 2016; p. 127), concepto que ha sido foco de cuestionamientos por ser ambiguo y no expresar de manera clara como alcanzarlo (De La Hoz y López, 2014.), otras críticas apuntan a que esta propuesta de modelo es más que nada un ajuste del modelo actual y racionalidad dominante, que le permitirá su proyección en el tiempo pero sin cuestionar la depredación ambiental asociada, así también, se cuestiona la nula referencia a las brechas socioeconómicas (Martínez, y Martínez, 2016).

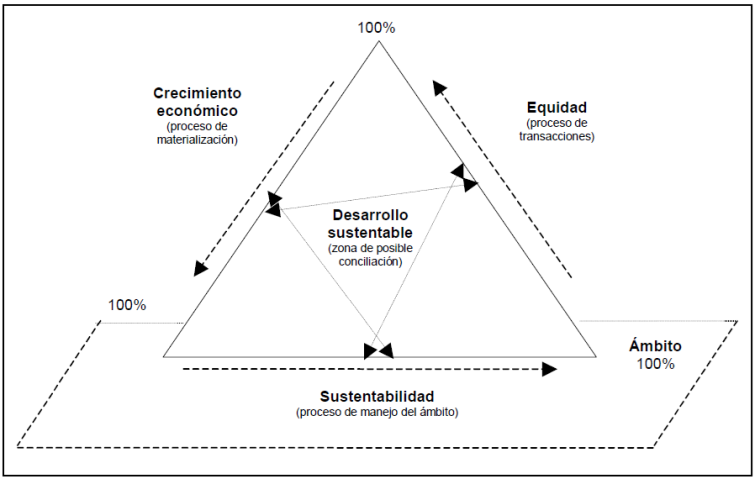

Posteriormente en el año 1990 en la conferencia anual sobre desarrollo económico del Banco Mundial, Peter Nijkamp, economista holandés popularizó el famoso triángulo adaptado de Möbius (Zarta, 2018), el cual facilitó la comprensión de este paradigma del desarrollo sustentable. No obstante, su definición o conceptualización siguió estando en discusión, para Riechmann (1995) se entendía como un proceso económico y sociopolítico, que está determinado por lo ecológico en función de los límites que impone la biosfera, pero también por lo moral, al tener presente a la capacidad que tendrán las futuras generaciones en satisfacer sus necesidades. Más adelante, desde una perspectiva tal vez más pragmática, Dourojeanni (1999) planteaba que:

El desarrollo sustentable no se refiere a una meta tangible ni cuantificable a ser alcanzada en determinado plazo y momento. Se refiere más bien a la posibilidad de mantener un equilibrio entre factores que explican un cierto nivel del desarrollo del ser humano, nivel que es siempre transitorio, en evolución y, al menos en teoría, debería ser siempre conducente a mejorar la calidad de vida de los seres humanos (p. 1).

Un año más tarde, Dourojeanni, a partir del esquema propuesto por Nijkamp, presenta un modelo de interrelación de las dimensiones de la sustentabilidad (Dourojeanni, 2000), el cual es utilizado hasta el día de hoy como esquema del Desarrollo Sustentable.

Figura N°2. Interrelación entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental. Fuente: Dourojeanni, 2000.

Cantú (2012) logra definirla como un proceso armónico que implica responsabilidades y obligaciones a los representantes o actores de la sociedad, relativa a cómo deben llevar adelante los esquemas económicos, políticos, ambientales y sociales. Sachs (2015) plantea que el desarrollo sostenible no solo se entiende como una interacción de sistemas complejos, sino también, debe ser entendido como un marco ético de ver el mundo:

El desarrollo sostenible es una forma de entender el mundo como interacción compleja entre sistemas económicos, sociales, ambientales y políticos. Pero también es una visión normativa o ética del mundo, una forma de definir los objetivos de una sociedad bien ordenada que se ocupa tanto por el bienestar de sus ciudadanos actuales como por el de las generaciones futuras (p. 29-30).

Enfoques y disputa político-ideológica de la sustentabilidad

Existe debate en torno a si lo correcto es llamar sustentabilidad/ desarrollo sustentable o sostenibilidad/ desarrollo sostenible a partir de la traducción del inglés al español del término sustainable/sustainability (Estenssoro, 2015), siendo así como se han hecho análisis semánticos respecto al término correcto (Rivera-Hernández et al., 2017). Gómez (2013) manifiesta que el término desarrollo sostenible es un oxímoron, ya que busca concebir una relación sociedad-naturaleza sin cuestionar la compatibilidad entre crecimiento económico y ambiente, pues para lograr un equilibrio ecológico debiera implicar una modificación al modelo económico hegemónico.

Por otra parte, el uso del término sustentable, ha sido promovido fundamentalmente desde Latino América como un cambio de paradigma, una visión más integral de la idea inicial de Brundtland, una nueva racionalidad, una nueva ética y forma de relacionarse con la vida y los elementos del ambiente (Rivera-Hernández et al., 2017).

En contraposición a los países desarrollados que han abusado de la supuesta neutralidad ideológica o política que trae consigo la sostenibilidad, ocultando las tensiones y contradicciones generadas con las naciones en vía de desarrollo (Goñi y Goin, 2010).

No obstante, para Rivera-Hernández et al., (2017) la interpretación lingüística o la búsqueda de una definición exacta pasa a segundo plano en relación a la lógica, racionalidad o posición ideológica que implica un término sobre otro, planteando además, que existe una diferencia intrínsecamente política ya que ambos conceptos esconden una posición ideológica respecto al desarrollo, mientras que a los países desarrollados les acomoda el termino sostenible para seguir adelante con su modelo basado en reglas de mercado –buscando que no se agoten los recursos–, el término sustentable implica un cambio de paradigma respecto a la producción, consumo y distribución de los recursos naturales –buscando su conservación–.

En esta línea Garrido et al., (2015) plantea que el desarrollo sostenible descansa en la idea de la eficiencia tecnológica, procesos productivos ecológicos y apego a la normativa ambiental vigente, cuyo intento ha sido naturalizar la mercantilización de la naturaleza. Por su parte, De La Hoz y López (2014) expresan que uno de los tres objetivos de la sostenibilidad es mantener los niveles de producción, junto con garantizar la existencia de la especie humana y el desarrollo de la sociedad. Así mismo, para Escobar (en Gómez, 2013) el desarrollo sostenible promueve una gestión cuyo fin es el crecimiento económico y no la protección ambiental, reduciendo los problemas ecológicos a problemas de eficiencia.

La diferencia entre ambos enfoques depende de la racionalidad ambiental que los erige, existiendo, por una parte, una racionalidad dominante que implica una ecologización del mercado y del Estado, y a la vez, una racionalidad alternativa la cual propende avanzar hacia una sociedad ecológica, siendo estas las racionalidades que caracterizan al desarrollo sostenible y sustentable, respectivamente según Garrido et al., (2015).

Superando la dualidad sobre si lo correcto es el término Sustentabilidad o Sostenibilidad, a una u otra racionalidad, es importante destacar la existencia de diversos marcos de acción política en torno al concepto en cuestión.

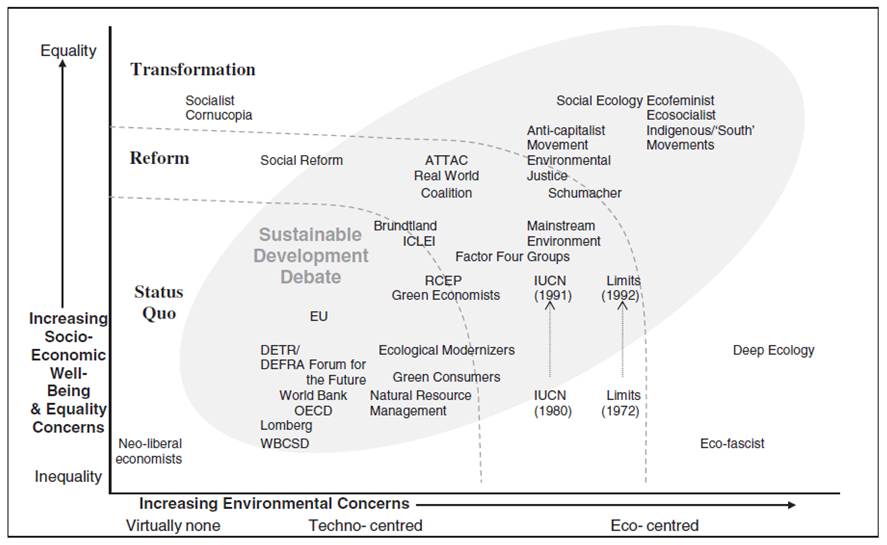

Tal como lo señala Hopwood et al., (2005), existen tres grandes grupos de naturaleza y estructura política en los cuales se expresan propuestas de cambio y herramientas para abordar el desarrollo sustentable, siendo estas: de statu quo, que plantea que se puede abordar haciendo ajustes dentro de las estructuras actuales; de reforma, en la cual se sostiene la necesidad de reformar la estructura actual pero sin socavar sus cimientos; y una tercera de transformación, quienes apuestan por cambios radicales, que en resumen se podrían catalogar como posiciones anticapitalistas. Mayor detalle en torno a dichas posiciones, se observa en la figura a continuación.

Figura N°3. Mapa de posiciones sobre desarrollo sustentable. Fuente: Hopwood et al. (2005).

Zeijl-Rozema et al. (2008), partiendo sobre la base del reconocimiento de una gran variedad de enfoques y concepciones sobre sustentabilidad, la clasifica en dos grandes grupos, la sostenibilidad con perspectiva de sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad con perspectiva de bienestar, a las cuales las describe como:

· Sostenibilidad con perspectiva ecológica: un desarrollo que depende de los límites ecológicos y capacidad de carga del planeta, cuya característica es, estar centrado en lo ambiental, basado en lo científico y objetivamente medible.

· Sostenibilidad con perspectiva de bienestar: un desarrollo determinado por la calidad de vida de las personas por sobre lo ambiental –ecológico–, cuyo foco es analizar lo ambiental en torno a los bienes y/o servicios eco sistémicos y la asimilación de externalidades ambientales, para mantener la calidad de vida, se caracteriza por centrarse en los 3 pilares clásicos, coexistiendo opiniones diversas, y está determinado por el contexto y dependerá de las preferencias de su sociedad en particular.

Tal como se ha descrito precedentemente, si bien hay distintas formas de entender la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, existe mayor consenso donde se establece lo social, económico y ambiental como las principales dimensiones de este paradigma (Moreno, 2013), y que en términos operativos a lo que se debe propender es a puntos de encuentro entre estas dimensiones buscando mantener en el tiempo sus propias estructuras y capitales (Cantú, 2012).

Gobernanza para la sustentabilidad

Frente al desafío que implica el desarrollo sostenible, los Estados han tomado medidas que no responden a lo esperado, lo cual se ha debido a que el sector empresarial no ha logrado entender o interiorizar del todo la problemática ambiental existente, como también, las desconfianzas existentes entre empresas y la sociedad civil, o por las estrictas normativas ambientales aplicadas en algunos países, lo cual no es negativo per sé, pero puede restar iniciativa y flexibilidad a las colaboraciones, por lo cual se hace imprescindible terminar con las agendas propias de cada actor, ya que de este modo se hace complejo el desafío de abordar el desarrollo sustentable (Rodrigo y Arenas, 2014).

De acuerdo con lo planteado por Madariaga y Blanco (2016), se requiere que los procesos de gobernanza sostenible sean apoyados por las políticas públicas, lo cual implica un desafío debido a los conflictos de intereses de diversos actores económicos, civiles y gubernamentales, pero también debido a la exclusión de algunos actores no gubernamentales, y sostiene que:

(…) La gobernanza sería la vía que posibilitará organizar a la acción colectiva que interviene en el proceso de gestión ambiental. Haciendo que adopte un enfoque de acción cooperativa y reticular en la gestión; en pocas palabras, una nueva forma de gestionar el medio ambiente a través de redes de gobernanza, cuya meta común o compartida, propósito u objetivo se apoye propiamente en la agenda común del desarrollo sostenible (p. 28).

La necesidad de gobernar las dinámicas o relaciones generadas entre la sociedad y el entorno, implicó que lo ambiental se transformara en una tarea mayor, pues al potenciarse con los problemas sociales se erigió una nueva fuente de desigualdad y vulneración de derechos sociales (Urquiza et al., 2019). Frente a la necesidad de gobernar ese desafío, se acuño el concepto de gobernanza ambiental cuyo organismo responsable de conducirlo fue el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pero debido a diversos factores, como la presencia de muchos instrumentos internacionales, duplicación y conflictos de agenda, entre otros, la gobernanza ambiental no ha sido efectiva, por lo cual frente a dicha incapacidad surge la apuesta por gobernanza para el desarrollo sostenible (Moreno, 2013).

En el Plan de Acción de la Cumbre de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible efectuada el año 2002 en Johannesburgo, se señaló “Una buena gobernanza en cada país y a nivel internacional es esencial para el desarrollo sostenible” (Ortiz, 2002; p. 92). Así también, la Unión Europea en su estrategia para el desarrollo sostenible planteaba que para que ésta sea posible, debía existir participación de todos y en todos los niveles, y que, si bien el rol del liderazgo político es clave, el éxito de esta gobernanza dependería de cambios de actitud en la ciudadanía y cambios tecnológicos a nivel empresarial (Barreira, 2005).

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernanza permite avanzar hacia el desarrollo sostenible, por tres razones: 1) la libertad de poder participar en las decisiones de asuntos públicos es un derecho humano fundamental; 2) protege a las personas frente a catástrofes económicas y políticas; 3) al promover el empoderamiento ciudadano, su participación en las decisiones relativas al desarrollo considerará sus prioridades e intereses (Asaduzzaman & Virtanen, 2016). Para Sachs, según Ruiz (2017), los límites al cual está llegando el planeta se puede revertir en la medida que exista voluntad política entre los actores políticos y privados, lo cual se debe traducir en mayores acciones, manifestando que una buena gobernanza será determinante para el éxito de los objetivos del desarrollo sostenible proyectados al año 2030.

Sachs (2015) plantea que el desarrollo sostenible está determinado por cuatro dimensiones: “En primer lugar están las tres dimensiones tradicionales: desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Pero estas tres dimensiones requieren en todos los casos el apoyo de una cuarta: la buena gobernanza” (p. 584).

El desarrollo sustentable sería posible por medio de la gobernanza, ya que esta puede entregar una visión común sobre lo que se desea alcanzar, mediante un enfoque pluralista e integrar a los diferentes actores y en distintos niveles (Zeijl-Rozema et al., 2008). Entre las características que vinculan a la gobernanza con la sustentabilidad, el mismo autor indica que: Las iniciativas de sustentabilidad se enfrentan comúnmente a instituciones estatales débiles, por lo cual deben fortalecerse primeramente; Se requieren cambios de herramientas, métodos y pensamientos para resolver las dificultades de la sostenibilidad; Que cualquier acción o intervención que busque o promueva la sostenibilidad, enfrenta complejas dinámicas sociales debido a la variedad de creencias, valores, recursos e intereses que tienen los actores de la sociedad.

Es importante destacar que el desarrollo sustentable tiene una naturaleza compleja y multidimensional que da lugar a un conjunto de interacciones transversales –temáticas–, como también a interacciones verticales –niveles jerárquicos de poder: local, nacional e internacional–, por lo cual, ambos ejes de interacciones deben ser consideradas por cualquier aproximación del concepto gobernanza sostenible (Moreno, 2013).

Para Menéndez (2005), la sostenibilidad es un deber político y una condición de la buena política y de la gobernanza. Haciendo también un nexo entre gobernanza y sustentabilidad, Cortés y Peña (2015) expresan que el desarrollo sostenible se debe entender como un proceso de responsabilidad y compromiso entre los actores que componen la sociedad. Además, se debe tener en consideración que el camino hacia la sustentabilidad implicará una permanente comunicación y vinculación entre los actores, pues lo que se entiende por ésta en la actualidad, irá cambiando y adecuándose al devenir de la sociedad (Moller, 2010), así mismo, no se puede hablar de desarrollo sustentable, si no está asociado entre otras cosas, con una gobernanza democrática (Rivera-Hernández et al., 2017).

Las características de las sociedades actuales y sus dinámicas hacen impensado que la solución de problemas públicos –de sustentabilidad en este caso– descanse en la sola intervención Estatal, es por esto, que se depende cada vez más del sector privado y la sociedad civil para lograr los objetivos gubernamentales, como así mismo, estos dos actores requieren de la contribución del Estado para su desarrollo (Aguilar, 2014). No obstante, a pesar que una sociedad pueda tener gran claridad en cómo hacer camino hacia un futuro más sostenible, es probable que sus causas subyacentes sean tan complejas de abordar, que incluso las decisiones de políticas públicas más básicas, sean siempre complejas de alcanzar o abordar con éxito (Jordan, 2008).

Zeijl-Rozema et al., (2008) plantea la existencia de cuatro tipos de gobernanza para la sustentabilidad, las cuales serían, Sostenibilidad ecológica – tipo jerárquica; Sostenibilidad ecológica – tipo deliberativa; Bienestar – tipo jerárquica y Bienestar – tipo deliberativa, de las cuales se destaca la gobernanza para la sustentabilidad del tipo ‘Bienestar – tipo deliberativa’, cuyas características se indican a continuación.

Bienestar – tipo deliberativa. Mediante relaciones horizontales, los representantes del Estado, mercado y sociedad civil deliberan las prioridades del desarrollo y la forma para alcanzar bienestar y calidad de vida. En dicho proceso, los objetivos de la sustentabilidad serán cambiantes y dependerán del contexto social, los cuales serán redefinidos sobre la base de la negociación, adoptando medidas y ajustando el camino inicialmente trazado. En esta gobernanza para la sostenibilidad no se pretende alcanzar metas predefinidas, sino que mediante procesos abiertos y deliberativos se irá articulando lo que se desea, donde dichas medidas o soluciones serán sustentables en la medida que su sociedad así lo considere. Se destaca también, que se entiende como un proceso de largo plazo que debe superar a los gobiernos de turno, y debe buscar soluciones acordes al contexto, pues es más relevante el proceso hacia el desarrollo sostenible que algún objetivo específico en sí mismo.

En una línea similar, Jiliberto (2022), plantea que una decisión es sustentable no porque se cuente con un aparato que indique que el efecto de dicha decisión genera un equilibrio de sustentabilidad, sino en la medida que el proceso de decisión respete ciertos criterios procedimentales, que, incluyendo a todos los actores involucrados, se permita gestionar el modo en que los tres pilares de la sustentabilidad se relacionan y dan lugar a equilibrios deseados.

Los mecanismos por los cuales se desarrolla la gobernanza dependerán del contexto sociopolítico y económico (Bustos et al., 2019), lo cual es determinante al momento de desarrollar relaciones entre los actores de la sociedad tras el objetivo de afrontar el desarrollo sostenible (Rodrigo y Arenas, 2014). Es importante realzar que la dimensión política es una arista compartida entre la gobernanza y la sustentabilidad. En primera instancia, la dimensión política permite esclarecer los valores o marco ideológico en donde se desarrolla la gobernanza, permitiendo observar que tan individualista o colectivo es dicho marco ideológico (Vásquez, 2010). En segunda instancia, en cuanto a la sustentabilidad, la dimensión política implica la participación de la población en las decisiones sobre la gestión de los bienes socioculturales y ambientales, así también, está asociada a la democratización del Estado, el cual sea capaz de planificar sobre la base del control ciudadano y de la responsabilidad política del ejercicio público (Martínez y Martínez, 2016).

Dependiendo de la gobernanza política de un país, se puede empoderar y legitimar en distinto grado a los actores de la sociedad, y por lo tanto afectará la capacidad o nivel de colaboración en torno al desarrollo sostenible. Así también, dependiendo si el sistema político es más cercano al liberalismo o a la socialdemocracia, es esperable que las formas de colaboración o capacidad de acción entre los actores para tributar a un desarrollo sostenible sean diferentes, debido al nivel de poder y/o legitimidad social que adquiere cada uno de estos (Rodrigo y Arenas, 2014).

Al desarrollo sustentable no se le debe considerar como un estado armónico y estático, sino como un permanente cambio en función de cómo las sociedades irán determinando la forma en que se hace uso de sus recursos naturales, la integración del desarrollo tecnológico, las orientaciones de inversión económicas y de las políticas públicas, sobre la base de buscar satisfacer las necesidades del presente y asegurar la vigencia y supervivencia de la humanidad (Cantú, 2012).

En resumen, la sustentabilidad no solo presenta una interrelación e interdependencia con las dimensiones ambientales/ecológicas, sociales y económicas, sino también con la político-institucional. Esta última dimensión, es de real importancia para la consecución de un desarrollo sostenible, por cuanto para avanzar hacia esa meta se requiere de cambios en la ciudadanía, empresariado y órganos estatales (Moller, 2010), es decir, se requiere cambios a nivel de gobernanza, la cual depende de las particularidades normativas, institucionales y políticas, como también de las propias características de los actores (González, 2018).

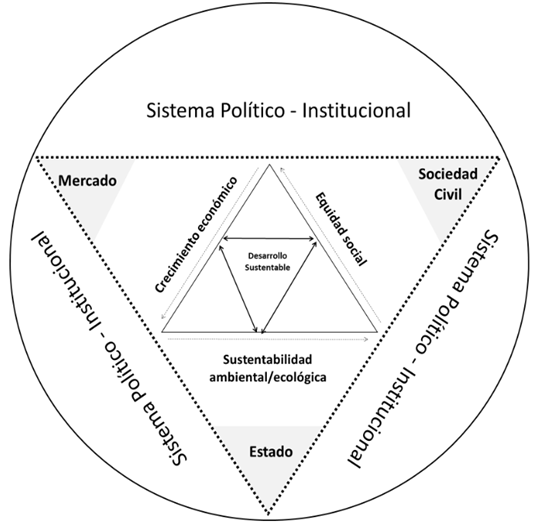

Sobre la base de los antecedentes expuestos por los diferentes autores, que han abordado los conceptos de gobernanza, sustentabilidad y la vinculación entre ambos, como síntesis de la presente discusión, se propone a continuación un esquema conceptual que busca graficar los límites que determinan las dinámicas entre los actores y el hipotético punto de equilibrio que refleja al desarrollo sustentable. Plasmando de este modo, un esquema sobre la gobernanza para la sustentabilidad.

Figura N°4. Propuesta de esquema conceptual sobre Gobernanza para la Sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia con base a Dourojeanni (2000); Abbott & Snidal (2009); Zeijl-Rozema et al., (2008).

El esquema propuesto en la Figura N°4, se interpreta de la siguiente manera: el espacio de confluencia entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales corresponde al espacio de conciliación o equilibrio, conocido como desarrollo sustentable –o sostenible- , dicha área es un triángulo irregular, pues un polígono perfecto (en equilibrio) entre las tres dimensiones es un ideal teórico, por lo tanto, los vértices del triángulo interior irán cambiando en función de la primacía o relevancia que se otorgue a cada dimensión, según cada contexto. A su vez, dicho contexto responde al resultado de las interacciones y relaciones de poder entre los tres actores que componen el paradigma de la gobernanza, cuya dinámica y capacidad de acción estará determinada según los límites, alcances y reglas que están diseñadas y subyugadas a su sistema político–institucional, el que moldeará, por lo tanto, la forma que adoptará el desarrollo sustentable en un contexto determinado.

Conclusiones

Indistintamente del término adoptado, sea sustentabilidad o sostenibilidad, es preciso destacar que lo importante es poder identificar la racionalidad que lo fundamenta, los preceptos y alcances que lo configuran. Es así como la sustentabilidad se erige como un elemento intrínsecamente político, cuya pretensión de neutralidad es una falacia.

El desarrollo sustentable solo será posible en la medida que exista gobernanza, la cual variará entre un contexto y otro, ya que los procesos de gobernanza son dinámicos, moviéndose y configurándose según el régimen político– institucional de cada sociedad. Por lo tanto, son los límites políticos e institucionales los cimientos sobre el cual se pueden impulsar las diversas concepciones de desarrollo sustentable para una sociedad.

Se espera que esta contribución al campo de la gobernanza y la sustentabilidad pueda ser discutida y revisada conceptualmente, como también, utilizar el marco esquemático para el análisis y estudios de casos específicos, como en conflictos ambientales o políticas públicas.

Conflicto de intereses

El autor manifiesta no tener conflicto de interés

Referencias

Abbott, K. W. & Snidal, D. (2009). The Governance Triangle: Regulatory Standards Institutions and the Shadow of the State. In: W. Mattli & N. Woods (Eds.). The Politics of Global Regulation, pp. 44-88. https://doi.org/10.2307/j.ctt7rgmj

Aguilar, L. (2014). Las dimensiones y los niveles de gobernanza. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1(1), 11-36. https://doi.org/10.5209/rev_CGAP.2014.v1.n1.45156

Ansell, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arellano, D.; Sánchez, J. y Retana, B. (2014). ¿Uno o varios tipos de gobernanza? Más allá de la gobernanza como moda la prueba del tránsito organizacional. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1(2),117-137. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Asaduzzaman, M. & Virtanen, P. (2016). Governance Theories and Models. In: A. Farazmand (Ed.). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 1 -13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2612-1

Barreira, A. (2005). Informe sobre la gobernanza para el desarrollo sostenible. Cuadernos de sostenibilidad y patrimonio ambiental, 7, 11-24. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2289560

Bustos, B.; Lukas, M.; Stamm, C. y Torre, A. (2019). Neoliberalismo y gobernanza territorial: propuestas y reflexiones a partir del caso de Chile. Revista de geografía Norte Grande, 73, 161-183. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000200161

Cantú, C. (2012). El axioma del desarrollo sustentable. Revista Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 137, 83-91. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15325492007

Conejero, E. (2012). Una aproximación a la gobernanza democrática local. 3c Empresa: investigación y pensamiento crítico, 1(6), 1-14. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/375979

Cortés, H. y Peña, J. (2015). De la sostenibilidad a la sustentabilidad. Modelo de desarrollo sustentable para su implementación en políticas y proyectos. Revista EAN 78, 40-55. https://lc.cx/j-CkIJ

De La Hoz, E. y López, L. (2014). Análisis conceptual del desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, 2(2), 24-28. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551859331006

Dobson, A. (2016). Environmental politics a very short introduction. Oxford University Press.

Dourojeanni, A. (2000). Procedimientos para el desarrollo sustentable. Naciones Unidas; CEPAL & ECLAC.

Dourojeanni, A. (1999). La dinámica del desarrollo sustentable y sostenible (LC/R.1925). Publicaciones de las Naciones Unidas. https://lc.cx/j2J8uA

Estenssoro, F. (2015). El Ecodesarrollo como concepto precursor del desarrollo sustentable y su influencia en América Latina. Universum, 30(1), 81-99. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762015000100006

Farinós, J. (2005). Nuevas formas de gobernanza para el desarrollo sostenible del espacio relacional. Ería, 67, 219–235. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1393275

Garrido, M.; Vallejos-Romero, A. y Riquelme, A. (2015). Conflictos socioambientales en Chile: la re-emergencia de racionalidades alternativas. Cuadernos del Cendes, 88, 57-73. https://lc.cx/B-bTjD

Gómez, J. L. (2013). Del desarrollo sostenible a la sustentabilidad ambiental. Revista Facultad De Ciencias Económicas, 22(1), 115-136. https://doi.org/10.18359/rfce.643

González, G. (2018). Gobernanza energética y gobernanza ambiental dilemas del desarrollo en la integración suramericana. Revista Atlántica de Economía, 1(1), 219-235. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6525204

Goñi, R. y Goin, F. (2006). Marco Conceptual para la Definición del Desarrollo Sustentable. Salud Colectiva, 2(2), 191-198. https://doi.org/10.18294/sc.2006.65

Gorwa, R. (2019). The platform governance triangle: conceptualising the informal regulation of online content. Internet Policy Review, 8(2), 1-22. http://dx.doi.org/10.14763/2019.2.1407

Henao, R. (2014). Gobernanza Sostenible Propuesta de un Modelo de Gestión para la Sostenibilidad del Desarrollo en la Ciudad de Medellín a Través de la Reinterpretación de la Metodología CES (Ciudades Emergentes Sostenibles). Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 3(1), 103-125. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5842578

Herrfahrdt-Pähle, E.; Schlüter, M.; Olsson, P.; Folke, C.; Gelcich, S. & Pahl-Wostl, C. (2020). Sustainability transformations: socio-political shocks as opportunities for governance transitions. Global Environmental Change, 63, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102097

Honeybun-Arnolda, E.; Turner, R.; Mukhopadhyay, R.; Collins, C. & Wills, J. (2024). Localising and democratising goal-based governance for sustainability. Environmental Science & Policy, 151, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103638

Hopwood, B.; Mellor, M. & O’Brien, G. (2005). Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development, 13, 38–52. https://doi.org/10.1002/sd.244

Jiliberto, R. (2022). Giro estructural a la política pública en medio ambiente. Políticas públicas estratégicas para el cambio climático y el Antropoceno. RIL Editores.

Jordan, A. (2008). The Governance of Sustainable Development: Taking Stock and Looking Forwards. Environment and Planning C, 1(26), 17-33. https://doi.org/10.1068/cav6

Kelemen, E.; Subramanian, S.; De Voz, A; Amaruzaman, S.; Porter-Bolland, L.; Islar, M.; Kosmus, M.; Nakangu, B.; Nuesiri, E.; A Robles, G.; Yiu, E.; Emerton, L. & Zólyomi, A. (2023). Signposts on the road toward transformative governance: how a stronger focus on diverse values can enhance environmental policies. Environmental Sustainability, 64, 101351, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101351

Madariaga, L. y Blanco, A. (2016). Desarrollo de un modelo de gestión ambiental con gobernanza sostenible. Diputación Foral de Bizkaia. https://lc.cx/B-bTjD

Martínez, R. y Martínez, D. (2016). Perspectivas de la sustentabilidad: teoría y campos de análisis. Revista Pensamiento Actual, 16(26), 123-145. https://doi.org/10.15517/pa.v16i26.25188

Menéndez, A. (2005). Sostenibilidad y gobernanza. Arbor, 181(715), 317-331. http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2005.i715.415

Moller, R. (2010). Principios de desarrollo sostenible para América Latina. Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, 9, 101-110. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2311/231116434012

Morea J. P. (2020). Modelos de desarrollo y soberanía en América Latina: una visión desde la gestión territorial. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 11(1), 71-93. https://doi.org/10.5209/geop.61993

Moreno, M. (2013). Una lectura prospectiva de la agenda Rio+20. La emergencia de la gobernanza para el desarrollo sostenible. Xihmai, 8(15), 57-74. https://doi.org/10.37646/xihmai.v8i15.218

Ortiz, M. (2002). Gobernanza y Sostenibilidad. Revista de Estudios de la Administración Local, 289, 91-140. https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/596

Pickering, J.; Hickmann, T.; Backstrand, K.; Kalfagianni, A.; Bloomfield, M.; Mert, A.; Ransan-Cooper, H. & Lo, A. (2022). Democratising sustainability transformations: Assessing the transformative potential of democratic practices in environmental governance. Earth System Governance, 11, 100131, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100131

Riechmann, J. (1995). Desarrollo sostenible: La lucha por la interpretación. De la economía a la ecología, 11-35. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=603421

Rivera-Hernández, J.; Alcántara-Salinas, G.; Blanco-Orozco N. y Pascal, E. (2017). ¿Desarrollo sostenible o sustentable? La controversia de un concepto. Revista Posgrado y Sociedad, 15(1), 57-67. https://doi.org/10.22458/rpys.v15i1.1825

Rodrigo, P. A. y Arenas, D. (2014). La nueva gobernanza política y las colaboraciones intersectoriales para el desarrollo sostenible. Innovar Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 24(53), 197-210. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81831420016

Ruiz, P. (2017). Jeffrey Sachs (2014). La era del desarrollo sostenible, reseña de La Era del Desarrollo Sostenible, de Jeffrey Sachs, OASIS: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, 26, 159-164. https://www.redalyc.org/journal/531/53163843011/html/

Sachs, J. (2015). La era del desarrollo sostenible. Editorial de Centro de Libros PAPF.

Salo, H.; Berg, A.; Korhonen-Kurki, K. & Lahteenoja, S. (2022). Small wins enhancing sustainability transformations: Sustainable development policy in Finland. Environmental Science and Policy, 128, 242-255. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.11.024

Sundqvist, H. & Åkerman, M. (2024). Creating conditions for sustainability transformation through transformative governance – The case of plastic food packaging in Finland. Journal of Cleaner Production, 434, 140296, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140296

Sundqvist, H. & Åkerman, M. (2022). Collaborative governance as a means of navigating the uncertainties of sustainability transformations: The case of Finnish food packaging. Ecological Economics, 197, 107455, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107455

Turner, R. & Wills, J. (2022). Downscaling doughnut economics for sustainability governance. Environmental Sustainability, 56, 101180, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101180

Urquiza, A.; Amigo, C.; Billi, M.; Cortes, J. y Labraña, J. (2019). Gobernanza policéntrica y problemas ambientales en el siglo XXI: desafíos de coordinación social para la distribución de recursos hídricos en Chile. Revista Persona y sociedad, 33, 133-160. https://doi.org/10.53689/pys.v33i1.258

Vásquez, A. (2010). El enfoque de la gobernanza en el estudio de la transformación de las políticas públicas: limitaciones, retos y oportunidades. Estudios de Derecho, 67(149), 243-260. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6766546

Zarta, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. Tabula Rasa, 28, 409-423. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39656104017

Zeijl-Rozema, A.; Cörvers, R.; Kemp, R. & Martens, P. (2008). Governance for Sustainable Development: A Framework. Sustainable Development, 16(6), 410-421. https://doi.org/10.1002/sd.367