María del Milagro Rey Hombre: obras y proyectos de la primera arquitecta independiente de Galicia (España)[1]

María del Milagro Rey Hombre: works and projects of the first independent woman architect in Galicia (Spain)

María del Milagro Rey Hombre: obras e projetos da primeira mulher arquiteto independente da Galiza (Espanha)

Alberta Lorenzo Aspres

Universidad de A Coruña

![]() https://orcid.org/0000-0003-4366-1290

https://orcid.org/0000-0003-4366-1290

Recibido: 04-02-2023

Aceptado: 18-06-2023

Cómo citar este documento:

Lorenzo A., A. (2023). María del Milagro rey Hombre: obras y proyectos de la primera arquitecta independiente de Galicia (España). Revista Científica Cuadernos de Investigación, 1, e11, 1-21. https://cuadernosdeinvestigacion.unach.cl/index.php/rcci/article/view/e11

Resumen

La arquitectura en femenino ha sufrido un terrible y permanente borrado y exclusión. La invisibilidad de las arquitectas es todavía palpable, por lo que resulta más que necesario un trabajo de visualización y reconocimiento. Partiendo de esta realidad, la presente investigación se muestra como una excelente oportunidad para llenar un importante vacío documental a través del cual dar a conocer y analizar la obra de la primera arquitecta independiente de Galicia (España): María del Milagro Rey Hombre. Para ello, se ha realizado un inventario y una posterior catalogación de todos sus proyectos con la finalidad de poner en valor su actividad profesional. Posteriormente, se ha acometido un análisis de los antedichos proyectos, mediante una reinterpretación gráfica con el objetivo de facilitar su comprensión y promover el reconocimiento de los aspectos básicos funcionales y formales, en la búsqueda y manifestación de los valores definidores de la obra de una arquitecta pionera en Galicia, que ha demostrado ser una mente precursora y adelantada a su tiempo, y que ha sabido ver más allá de su contexto histórico.

Palabras clave: Arquitectura; Edificio; Diseño arquitectónico; Ingeniería de la construcción; Enseñanza de la arquitectura.

Abstract

Architecture in feminine has suffered a terrible and permanent erasure and exclusion. The invisibility of the female architects is still palpable, which is why visualization and recognition work is more than necessary. Based on this reality, this research is an excellent opportunity to fill an important documentary empty through which to publicize and analyse the work of the first independent architect from Galicia (Spain): María del Milagro Rey Hombre. For this, an inventory and a subsequent cataloguing of all his projects have been carried out, in order to value his professional activity. Subsequently, an analysis of the aforementioned projects has been undertaken, through a graphic reinterpretation with the aim of facilitating their understanding and promoting the recognition of the basic functional and formal aspects, in the search and manifestation of the defining values of the work of a pioneer architect in Galicia, who has proven to be a pioneering mind ahead of her time, and who has known how to see beyond her historical context.

Key words: Architecture; Building; Building design; Construction engineering; Architecture education.

Resumo

A arquitetura em feminino sofreu um terrível e permanente apagado e exclusão. A invisibilidade das arquitetas é ainda palpável, pelo que resulta mais que necessário um trabalho de visibilização e reconhecimento. Partindo desta realidade, a presente investigação mostra-se como uma excelente oportunidade para encher um importante vazio documentário através do qual dar a conhecer e analisar a obra da primeira arquiteta independente da Galiza (Espanha): María do Milagre Rei Homem. Para isso, se realizou um inventário e uma posterior catalogação de todos os seus projetos, com a finalidade de pôr em valor a sua atividade profissional. Posteriormente, acometeu-se uma análise dos anteditos projetos, mediante uma reinterpretação gráfica com o objetivo de facilitar o seu entendimento e promover o reconhecimento dos aspetos básicos funcionais e formais, na busca e manifestação dos valores definidores da obra de uma arquiteta pioneira na Galiza, que demonstrou ser uma mente precursora e adiantada ao seu tempo, e que soube ver para além do seu contexto histórico.

Palavras chave: Arquitetura; Edifício; Projeto arquitetônico; Engenharia da construção; Ensino da arquitetura.

Introducción: Rey Hombre

La Arquitectura en femenino ha sufrido –como otras profesiones– un terrible y permanente borrado, así como un acto continuado de exclusión. La invisibilidad de las arquitectas todavía es palpable hoy, por lo que resulta más que necesario un trabajo de visibilidad y reconocimiento. De hecho, no fue hasta el año 1960 –fecha tomada como punto de partida por la política feminista española– cuando se comenzó a reivindicar la importancia de las mujeres a lo largo de la Historia (Cuesta, 2003). Hasta ese momento, todo estaba bajo un sistema patriarcal que olvidaba la relevancia de éstas en el devenir histórico.

Las mujeres dejaron muchas menos huellas que los hombres en la documentación histórica. Esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia se define como los hechos de los hombres se menosprecian sus acciones, la vida de las mujeres se hace ‘ahistórica’, al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas (Anderson y Zinsser, 2007; p. 67).

Al contrario de lo que puede suceder en otros ámbitos, en Arquitectura existen muy pocos estudios que analicen específicamente la situación de las mujeres en este campo. En 2003 se realizó la primera encuesta estatal sobre el estado de la profesión, apareciendo dos años después en Barcelona el primer estudio al respecto (Aguado y Sánchez, 2005). Estas fechas se mostraron reveladoras, sobre todo si se tenía en cuenta que las mujeres no pudieron incorporarse a los estudios superiores universitarios en España hasta el año 1910 (Montero, 2012); y para ello resultó fundamental la influencia de las corrientes europeas del momento, que promovieron la eclosión de los movimientos reivindicativos que proclamaban el derecho de la mujer a la enseñanza superior.

Para profundizar en el estado de la citada cuestión, se ha realizado una primera búsqueda bibliográfica a nivel nacional. La misma demostró que las consideraciones sobre este colectivo femenino indicaban una escasa visibilidad de su trabajo y de su presencia en los ámbitos más significativos y relevantes del mundo de la Arquitectura. Igualmente, dicha búsqueda reveló la existencia de tres incipientes líneas de investigación claramente diferenciadas: la primera se centraba en la identificación de las primeras arquitectas; la segunda reflejaba la percepción que estas profesionales tenían de su trabajo con relación al género masculino; y la tercera cuantificaba estadísticamente la presencia de las arquitectas en un entorno predeterminado (Lorenzo, 2020). Estos estudios estaban, por lo general, vinculados a líneas de exploración secundarias dentro del ámbito de trabajo de grupos de investigación universitarios, con una visión social y estadística muy marcada del papel de la mujer en el campo de la Arquitectura. Y, en cuanto a Galicia, sólo existían hasta la presente investigación dos trabajos al respecto, ambos de la misma autoría y que pecaban de un carácter básico y embrionario; ya que apenas ofrecían una visión sumaria del papel femenino en la profesión y en la enseñanza de la profesión (Carreiro, 2011), presentando un análisis de carácter más personal que laboral.

En consecuencia, el actual documento se centró en la labor profesional de estas mujeres, estudiando sus logros y procurando la visibilidad de sus trabajos, tanto para la referencia de futuras arquitectas como para el reconocimiento de la sociedad en general. Es decir, este texto se erigió como una excelente oportunidad para solventar un importante vacío documental, así como para aportar una visión más concreta de una etapa de la arquitectura española y, en especial, de la gallega; una etapa en la que un conjunto de mujeres rompió las barreras de un mundo considerado tradicionalmente como masculino. Porque, ¿no merecen, acaso, estas mujeres un reconocimiento por su actividad profesional?

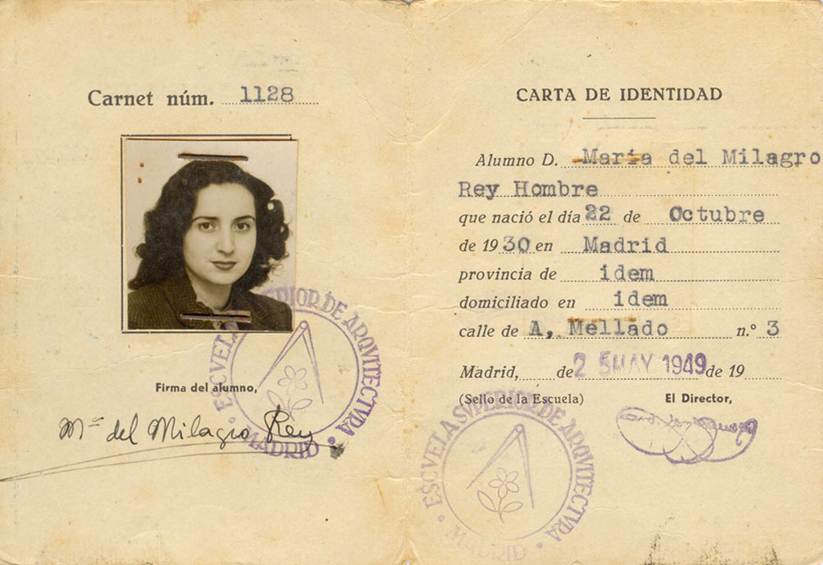

Se ha puesto el objetivo en la trayectoria profesional de la primera arquitecta en ejercer de manera independiente en Galicia: María del Milagro Rey Hombre (1930-2014),[2] mujer pionera, pero tristemente poco (re)conocida (Fig. 1), que ha demostrado ser una mente precursora y adelantada a su tiempo, sabiendo ver más allá de su contexto histórico.

Fig. 1. Carta de identidad de María del Milagro Rey Hombre como estudiante de la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid (mayo de 1949). Fuente: Archivo fotográfico de Rey Hombre.

Hija del arquitecto racionalista Santiago Rey Pedreira (1902-1977), aprendió a leer y dibujar en su estudio, entre planos y revistas de la Bauhaus, acompañándolo desde muy pequeña en sus visitas a obra. Tras licenciarse en el año 1960, realizó el Servicio Social –requisito obligatorio para la obtención del título (Roda, 2018)– en Madrid: trabajó durante seis meses en la Regiduría Central de la Falange Española, desarrollando proyectos para la conservación de monumentos nacionales. Después, regresó a Galicia y fijó su residencia en la urbe de A Coruña, compaginando la actividad liberal con la dirección de la Sección Técnica del ayuntamiento herculino como arquitecta municipal, además de con la jefatura de bomberos y la docencia en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la ciudad –donde obtendría la cátedra en Historia de la Construcción– (Lorenzo, 2021). Cinco años después de su jubilación, en 2005, fue galardonada con la Medalla Castelao en reconocimiento de su trayectoria profesional. Fallecía en marzo de 2014, dejando una impronta singular y un legado único.

Como se ha dicho, partiendo de su figura, se han marcado dos objetivos para el presente trabajo; ambos innovadores respecto de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre Rey Hombre y su obra, y que habrán rellenado un importante hueco de conocimiento. El primero de ellos es la realización de un inventario de las obras proyectadas por dicha arquitecta –hoy inexistente–, con la correspondiente catalogación de las mismas, con la finalidad de visibilizar y poner en valor todo su ejercicio profesional. El segundo objetivo es el análisis conjunto –igualmente inédito– de dichos proyectos, mediante una reinterpretación gráfica para facilitar su comprensión y el reconocimiento de los aspectos básicos funcionales y formales, en la búsqueda y manifestación de los valores definidores del corpus arquitectónico de la arquitecta.

Metodología: archivo, campo y estudio

Con el fin de cumplir con los objetivos expuestos en el apartado anterior, el presente trabajo ha sido desarrollado como investigación documental y como investigación de campo, como corresponde a la ciencia de las artes que es la Arquitectura. La unión del método lógico con el método empírico-analítico define la metodología hipotético-deductiva empleada, la cual propone que una hipótesis puede ser analizada deductiva o inductivamente y comprobada experimentalmente; es decir, se da sentido a la teoría relacionándola con la realidad. De este modo, se ha seguido un procedimiento de trabajo articulado para describir las obras arquitectónicas analizadas mediante un método que conjugaba la inducción y la deducción. Así, todos los proyectos recopilados por la condición de su autoría fueron estudiados tanto documental como gráficamente para un mejor entendimiento de sus características; llegando a establecerse un conjunto de conclusiones que cumplirían con los objetivos planteados. Y de acuerdo con la citada metodología, se ha establecido un plan de trabajo en el que se han abordado tres etapas o períodos diferentes: labor de archivo, labor de campo y labor de estudio.

En la primera parte, con la finalidad de solventar la inexistencia de un inventario de las arquitecturas imaginadas por Rey Hombre, se consultaron todos los fondos documentales pertinentes, con resultados más o menos dispares. Durante los primeros meses de la presente investigación se visitó el Archivo Histórico Municipal de A Coruña, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela), el Archivo de Galicia –también en la capital gallega– y el Archivo del Reino de Galicia (A Coruña), el cual custodiaba los fondos de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. En estas consultas se ha seguido el criterio de localizar los documentos primarios y originales, es decir, aquellos proyectos firmados por la propia arquitecta; lo que explicaría que gran parte de la información utilizada en la presente investigación procediese de fuentes inéditas. Finalmente fueron consultados mil quinientos veintitrés expedientes.

En la segunda etapa –labor de campo–, el estudio se concentró en otra fuente fundamental, y también de carácter primario: la propia arquitectura, la obra construida. Los edificios han sido –y son– el primer lugar del que extraer el conocimiento; visitar, transitar, vivir el inmueble y su emplazamiento. Una vez elaborado el inventario de las obras proyectadas por Rey Hombre, se ha recorrido todo el territorio gallego con el objetivo de localizar dichas obras, en la búsqueda de discernir aquellas que finalmente fueron construidas de las que se quedaron en el papel. Esto ha supuesto un criterio fundamental a la hora de realizar la posterior reinterpretación gráfica, así como el estudio de sus características más significativas.

En el tercer y último período –labor de estudio–, una vez localizada la obra, se comenzó con su análisis. Y a pesar de la realidad de que cada edificio es único, se ha demostrado cómo existían ciertos invariantes y determinadas variables que han hecho posible el estudio comparativo de los distintos ejemplos construidos. Por ello, se ha acometido un análisis conjunto de todas las edificaciones con el objetivo de facilitar su comprensión y evidenciar sus aspectos más definidores: los que identificaban a Rey Hombre como autora.

Resultados: análisis, porcentajes y ejemplos

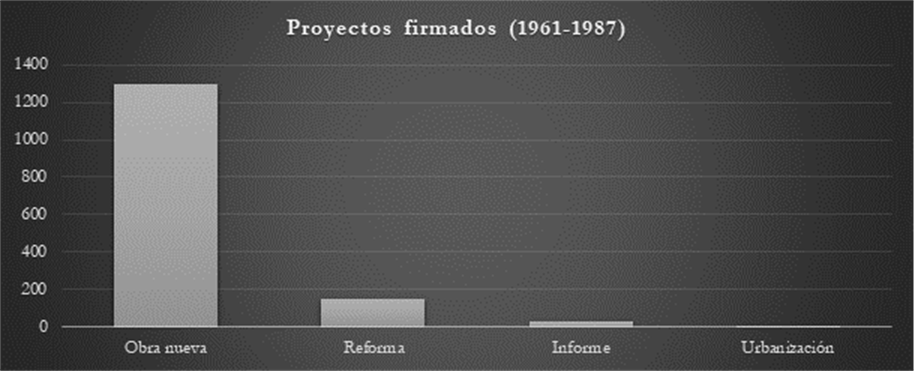

Un total de mil cuatrocientos setenta y ocho proyectos fueron firmados por Rey Hombre y visados entre 1961 y 1987, período en el que estuvo en activo. De los mismos, casi el ochenta y ocho por ciento se correspondían con proyectos de obra nueva (tabla 1). Con una presencia escasamente significativa, se han hallado intervenciones de reforma –obra menor y/o decoración–, informes –sobre todo, de estado ruina– y trabajos de urbanización.

Tabla 1. Proyectos firmados por Rey Hombre entre 1961 y 1987.

Fuente: Elaboración propia.

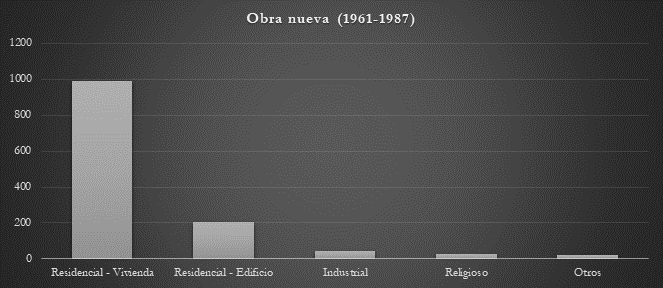

Dada su numerosa presencia en el corpus arquitectónico de la autora, el análisis proyectual se ha centrado en los documentos de obra nueva. El estudio mostró que casi un noventa y tres por ciento de éstos eran de carácter residencial –77% eran viviendas unifamiliares y 16% eran edificios residenciales– (tabla 2), seguidos de un tres por ciento de índole industrial (galpones, fábricas y gasolineras), y de un dos por ciento de uso religioso (iglesias, casas rectorales y cementerios). El porcentaje restante –otro dos por ciento– incluía inmuebles destinados a hoteles, oficinas, espacios deportivos, colegios, museos y/o centros sanitarios.

Tabla 2. Proyectos de obra nueva firmados por Rey Hombre entre 1961 y 1987.

Fuente: Elaboración propia.

Como se avanzó en el apartado metodológico, no todos los proyectos firmados por Rey Hombre fueron finalmente materializados. Es decir, sólo un tercio aproximadamente de los diseños vinculados a obra nueva han sido ejecutados. De entre los mismos, se han destacado diversos ejemplos de cada tipología con la finalidad de facilitar en el lector un mejor entendimiento de la investigación realizada: de la correspondiente reinterpretación gráfica, así como del análisis y del estudio de las características proyectuales más significativas de la arquitecta.

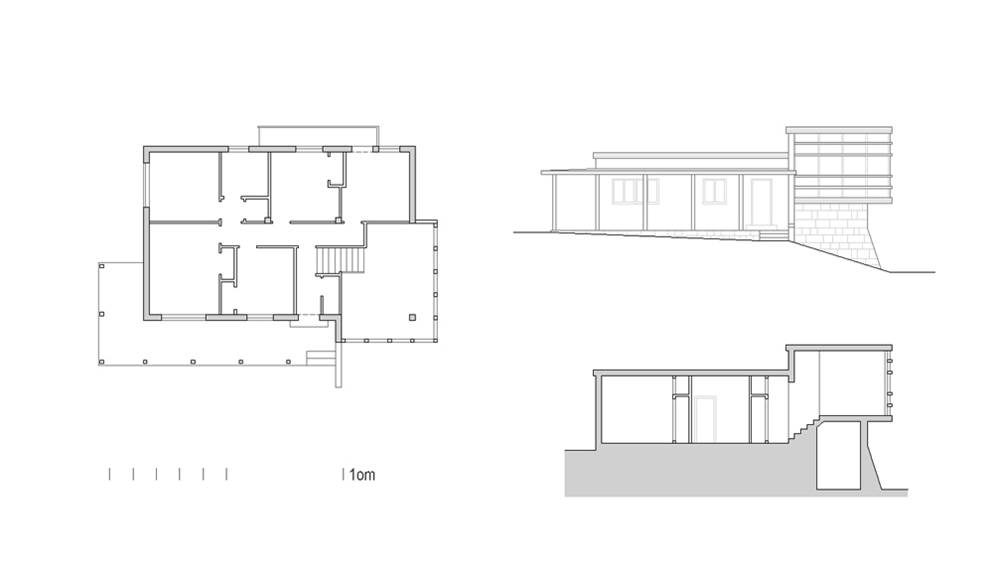

En el caso de las viviendas unifamiliares –el grupo más numeroso–, se ha seleccionado un inmueble datado en los comienzos de la actividad profesional de la arquitecta, junto con otro fechado ya en las postrimerías de su trabajo. Así, en 1964 veía la luz la residencia La Ortiga, levantada a escasos doscientos metros de la playa de Cirro, en el municipio coruñés de Sada (Fig. 2). Se trataba de una edificación privada acogida a la Ley de Viviendas de Renta Limitada –en su categoría de subvencionada–, que estaba compuesta por semisótano y planta baja.

Fig. 2. Residencia ‘La Ortiga’ (Sada, A Coruña), septiembre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

El piso inferior, de menos de treinta metros cuadrados de superficie construida y con forma de L, se erguía con muros de mampostería de granito. La función de este espacio era la de garaje. En cuanto a la planta baja, de unos cien metros cuadrados de superficie construida y forma ligeramente rectangular, se conformaba a través de muros de mampostería hormigonada y fábrica de ladrillo hueco doble. Se accedía a su interior a través de una galería abierta de pilares de granito de sección cuadrangular, y albergaba el vestíbulo, la cocina, el estar-comedor, cuatro dormitorios, un cuarto de baño y una ducha exenta. La distribución era sencilla y muy funcional: el pasillo central funcionaba como una espina organizadora que comunicaba entre sí todas las estancias, que disponían de iluminación y ventilación naturales (Rey, 1964a).

La singularidad de esta vivienda se situaba en el espacio del estar-comedor, localizado en la esquina sureste del conjunto. Fue proyectado como un gran mirador acristalado que permitiría disfrutar de las paradisíacas vistas de la ría de Betanzos; para lo que se ubicó elevado respecto del resto de estancias de la misma planta –aproximadamente a un metro veinte de altura–, tras subir una escalera de seis peldaños (Fig. 3). Por otro lado, la modernidad de la cubierta plana –con lámina de aluminio– resuelta en dos niveles, contrastaba con el uso de materiales tradicionales –como son la piedra y las carpinterías exteriores de castaño–, así como con la galería del estar-comedor, elemento identificador de la arquitectura coruñesa.

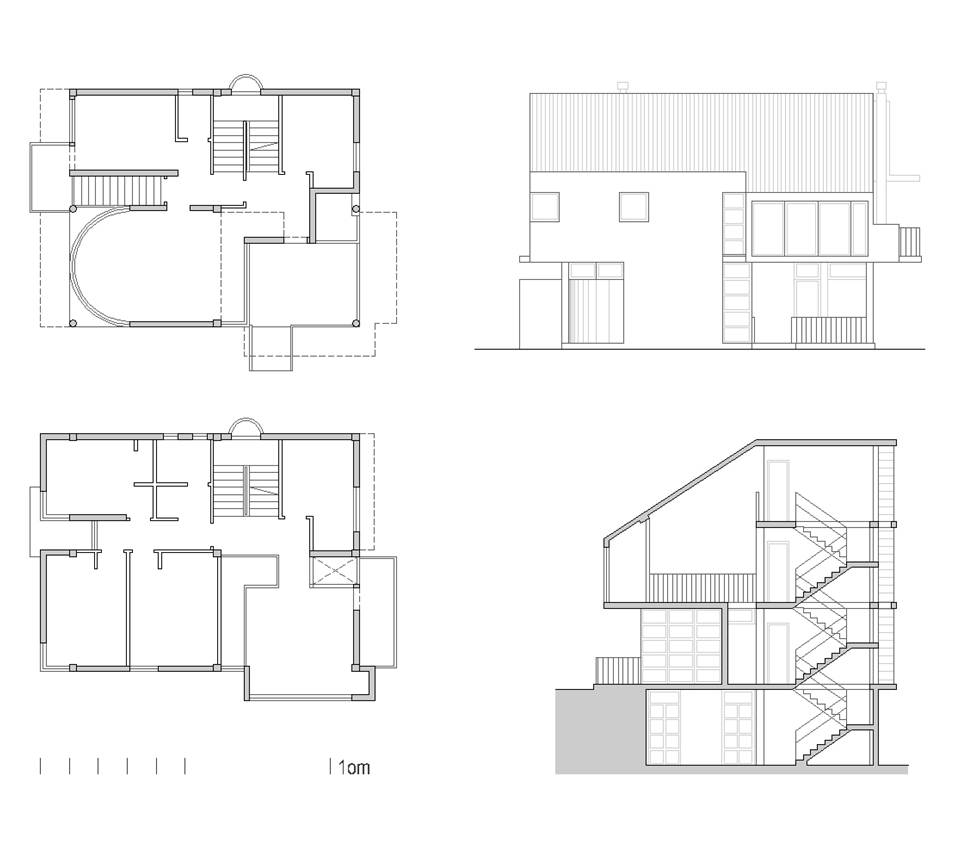

Fig. 3. Planimetrías de la vivienda ‘La Ortiga’ (Sada, A Coruña): planta baja, alzado principal y sección longitudinal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

Años más tarde, en 1981, se materializaba en el lugar de A Baiuca (Muxía, A Coruña), a menos de dos kilómetros del famoso santuario de la Virxe da Barca, una de las últimas viviendas unifamiliares proyectadas por Rey Hombre. De acuerdo con la memoria del proyecto (Rey, 1981), se trataba de una edificación de más de trescientos metros cuadrados de superficie total construida, compuesta por semisótano libre, planta baja y piso superior para vivienda, con aprovechamiento del bajocubierta; erigida en una parcela de más de cuatro mil cuatrocientos metros cuadrados (Fig. 4).

Fig. 4. Residencia en A Baiuca (Muxía, A Coruña), septiembre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

El semisótano, destinado a garaje y almacén, poseía un acceso rodado mediante rampa de hormigón y dos accesos peatonales, uno exterior y otro desde el interior de la vivienda, a través de escaleras. La planta baja recibía al visitante con un porche ajardinado de columnas de sección circular, albergando en su interior un vestíbulo, un despacho, un aseo, una cocina con tendedero –que sobresalía del volumen original– y un salón-comedor con parte de su espacio a doble altura y rematado por una fachada curva y semiacristalada enmarcada por otras dos columnas iguales a las del porche.

En la planta superior se situaban dos dormitorios dobles, dos dormitorios simples y un baño completo, además de una sala de estar a doble altura con balcón que volaba sobre el porche inferior y disfrutaba del vacío sobre su parte ajardinada. El bajocubierta se destinó a almacén, y era el resultado de una singular cubierta a dos aguas fragmentada que jugaba con distintas pendientes y que ofrecía una pequeña terraza a modo de solárium orientado al suroeste (Fig. 5).

Exteriormente, la pintura verde oliva de los paramentos contrastaba con el lacado de color blanco de las carpinterías de madera de pino y el amarillo cadmio de algunos elementos metálicos de la fachada, como barandillas y piezas de remate. En el alzado trasero destacaba la iluminación de la escalera mediante una plancha continua traslúcida (Rey, 1981).

Fig. 5. Planimetrías de la vivienda de A Baiuca (Muxía, A Coruña): plantas baja y alta, alzado principal y sección transversal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

El conjunto resultante era una vivienda que si bien mantenía diversos elementos característicos de la arquitectura tradicional –como la galería–, la descomposición de su volumen original mostraba una cierta evolución proyectual en el trabajo de la arquitecta.

El siguiente grupo tipológico en cuanto a su extensión era el de los edificios residenciales. En el mismo, es indudable mostrar el inmueble Torre Dorada, calificado como una de las obras más emblemáticas de Rey Hombre al considerarse en su momento como el primer rascacielos de la ciudad herculina, con veintitrés plantas. Su anteproyecto fue firmado en 1964 (Rey 1965), y su nombre se debió al color de sus carpinterías. También se la conoció con el nombre de Torre de los Maestros, por ser promovida por la Cooperativa de Maestros ‘San José de Calasanz’ (Fig. 6).

Fig. 6. Edificio residencial ‘Torre Dorada’ (A Coruña), octubre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

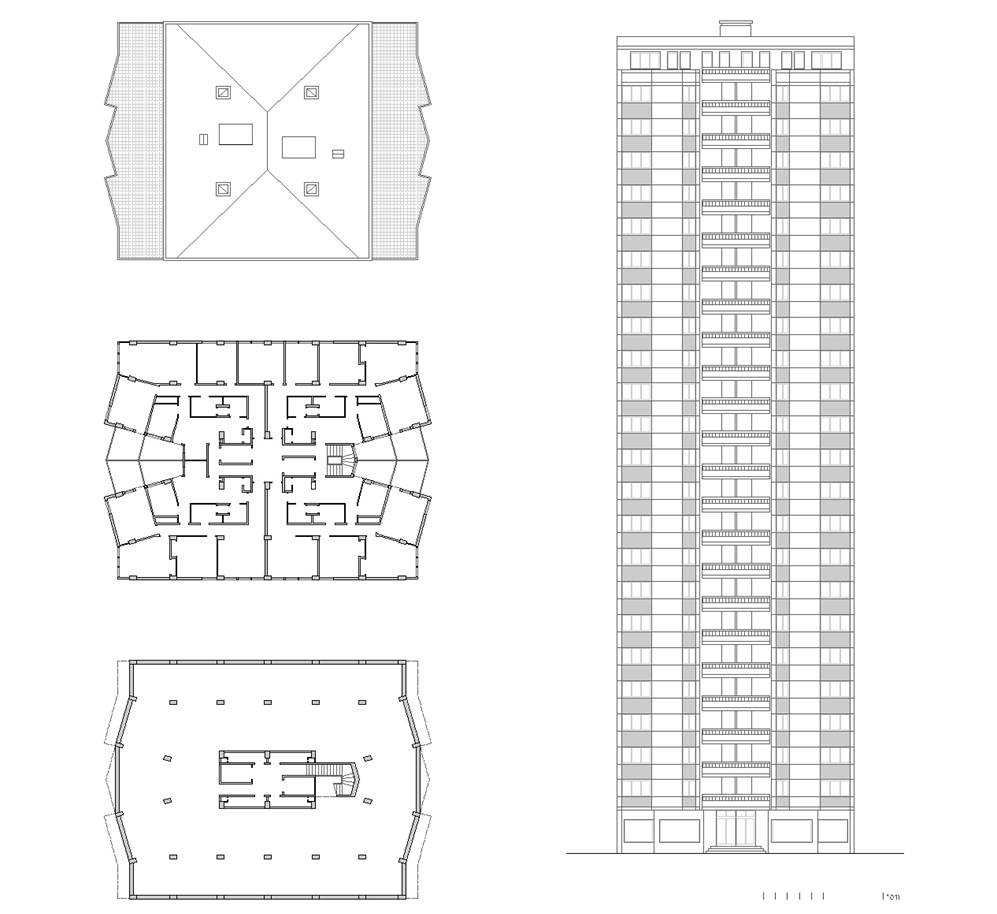

Tras analizar los condicionantes del trabajo, la edificación propuesta por la arquitecta se caracterizó por una concepción de arquitectura bidireccional, con una estética aerodinámica de aires postracionalistas que recordaba a los últimos diseños de su padre. El proyecto presentaba una planta baja libre comercial que favorecía la circulación pública –comunicando dos plazas– en torno a un núcleo central de servicios que se repetía en altura, creando un diseño muy ordenado en planta; de modo que el crecimiento vertical del edificio era homogéneo, facilitando así el desarrollo estructural y la distribución de esfuerzos. En los pisos superiores se proyectaron cuatro viviendas por planta con una composición de doble simetría que centralizaba los servicios de comunicaciones verticales –cuatro ascensores, una escalera y vestíbulos–, así como los cuartos húmedos –cocinas y baños– para formar el citado núcleo compacto interior. En consecuencia, todos los dormitorios se dispusieron hacia el exterior, facilitando así luz y ventilación naturales (Fig. 7). En base al número de éstos –cinco, cuatro o tres– y de su distribución funcional, podían encontrarse hasta cinco tipologías de viviendas: una flexibilidad programática que tenía como objetivo final el atender a las diversas necesidades de las distintas composiciones familiares de los promotores (Rey, 1965), así como superar los problemas derivados de la existencia en España de un rígido conjunto de normativas de diseño residencial de carácter social.

Fig. 7. Planimetrías del edificio ‘Torre Dorada’ (A Coruña): planta de cubiertas, planta tipo, planta baja, y alzado principal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

En cuanto al grupo compuesto por inmuebles de carácter industrial, se han destacado –entre galpones, fábricas y gasolineras– los diseños que Rey Hombre proyectó a raíz del contrato firmado con la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), que la llevó a ejecutar, entre agosto de 1972 y junio de 1973, la construcción de tres centrales automáticas Pentacota de telefonía con capacidad para cuatro mil líneas cada una, en los municipios coruñeses de Sada, Narón y Cee.

Pero el encargo no resultó cómodo para la arquitecta, que se vio privada de libertad creativa debido a la estricta normativa exigida por la entidad promotora. Así lo indicaba en las memorias de los respectivos proyectos (Rey, 1963), donde señaló que el criterio ordenador del interior de estos inmuebles estaba supeditado a las interconexiones y subordinaciones existentes en el normal funcionamiento de estas centrales, y, por lo tanto, no resultaban muy factibles de modificación, limitando las posibilidades de movimientos en la distribución de los espacios al mínimo.

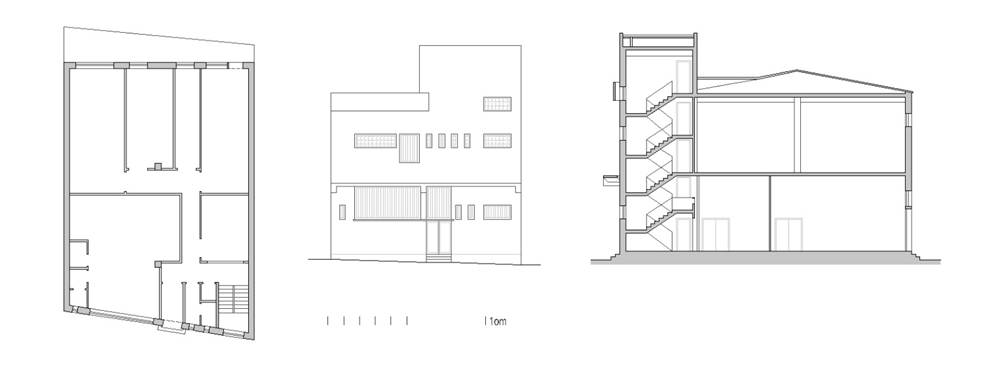

Si bien cada edificación presentaba un volumen distinto –la de Sada tenía sótano, planta baja y primera; la de Narón poseía además un segundo piso; y la de Cee disponía sólo de planta baja y primera (Fig. 8)–, la rígida normativa obligó a la disposición en los sótanos de la galería de cables; en las plantas bajas, la sala de público y comercial, sala de repartidores, sala de baterías, sala de cuadros de fuerza, sala de acometida y aseos; y en los pisos superiores, se situaron el almacén, la sala de control y descanso del personal de equipo, un cuarto de limpieza, y aseos y vestuarios dobles (Fig. 9). Dicha normativa también afecto al exterior de las centrales: sus fachadas –únicamente anterior y posterior, al ser inmuebles entre medianeras– fueron resueltas con fábrica de ladrillo cara vista (Narón) y/o aplacado de gres (Sada y Cee), dejando el chapado de piedra granítica pulida para los paramentos de la planta baja. En cuanto a los huecos respondían únicamente a las necesidades del interior, pero fueron tratados mediante formas que ofrecían pequeñas alturas a fin de presentar menos superficie al batido del agua, razón por la que se situaron a haces interiores. Respecto de la cubierta, se formó con tableros de rasilla y planchas de fibrocemento.

Fig. 8. Central telefónica de Cee (A Coruña), octubre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

Fig. 9. Planimetrías de la central telefónica de Sada (A Coruña): planta principal, fachada de acceso y sección longitudinal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

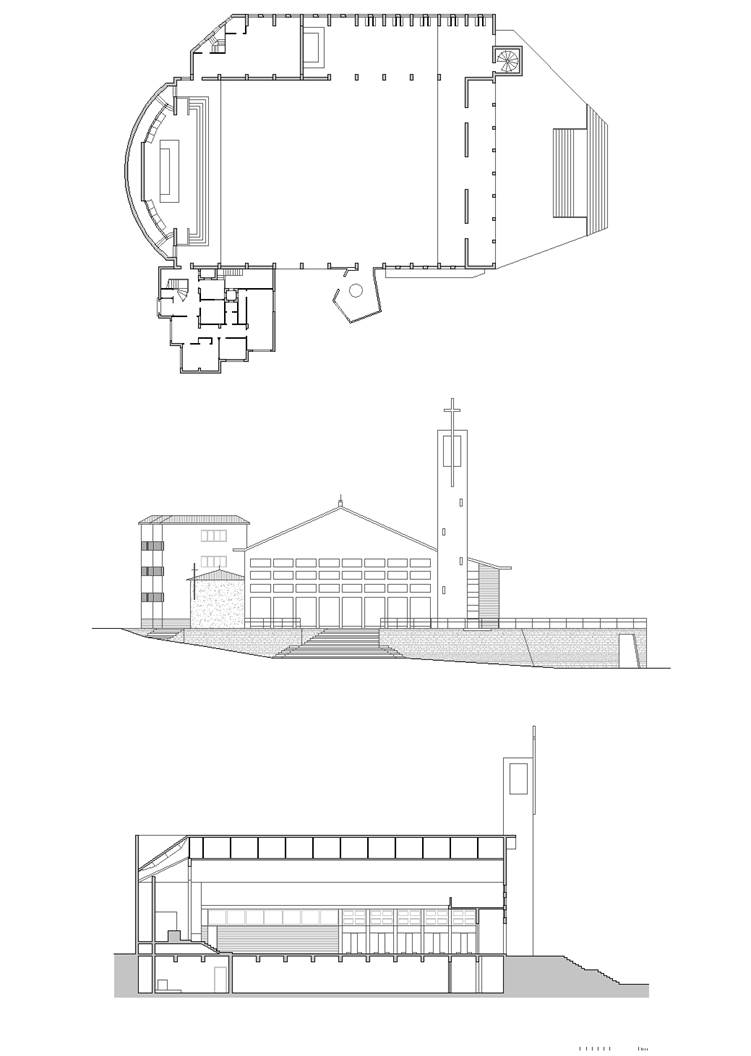

En lo referente al grupo formado por inmuebles de índole religiosa –que englobó iglesias, casas rectorales y cementerios–, se podría destacar la iglesia parroquial de Santa María de Deixebre (1963), la de San Bernardo de Combarro (1965) o la de Santa María de Chacín (1967). Sin embargo, fue el conjunto parroquial de Santa Margarita (1964) el que marcó un hito en la vida académica de la arquitecta. Con un estudio sobre la construcción de esta iglesia y su contexto en la ciudad herculina, Rey Hombre conseguía su doctorado en el Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, donde trabajó como docente a partir de los años setenta. En un principio, el proyecto contemplaba el diseño de un conjunto parroquial compuesto por iglesia y casa rectoral anexa (Rey, 1964b); esta última albergaría usos sociales, didácticos, de culto, administrativos y de alojamiento, pero por diversas circunstancias finalmente no se llevó a cabo (Fig. 10).

Fig. 10. Planimetrías del conjunto parroquial de Santa Margarita en A Coruña: planta principal, fachada de acceso y sección longitudinal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

En una parcela con encuentros complejos a diferentes cotas se situó el actual templo, que, si bien difería ligeramente del diseño de la arquitecta, mantuvo la idea de una nave principal con cabecera semicircular, solución que enlazaba con la arquitectura religiosa románica. El gran espacio interior está compuesto por la yuxtaposición de dos naves resueltas mediante una secuencia de pórticos poligonales de hormigón armado. Comunicadas entre sí, la primera estancia estaba dedicada a los actos de culto público de gran concurrencia, y la segunda eran capillas auxiliares en las que se realizaban los actos religiosos de carácter más privado. La parte inferior de ambos espacios se resolvía con madera y mármol de similar tonalidad, en contraste con la parte superior en la que predominaba el color blanco y donde se situaron las vidrieras, cuyos trazos y colores recuerdan al estilo vanguardista de Piet Mondrian (Fig. 11). El conjunto se remató con una torre-campanario de hormigón visto, coronada con una cruz metálica bidireccional en su esquina norte (Rey, 1964b).[3]

Fig. 11. Conjunto parroquial de Santa Margarita en A Coruña, noviembre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

En el grupo restante de inmuebles cuya tipología no ha sido incluida en ninguna de las categorías anteriores, se ha seleccionado el Edificio Social del Pescador en Fisterra (A Coruña), que fue identificado por la propia Rey Hombre a lo largo de varias entrevistas[4] como su obra favorita, precisamente por la carga familiar y social que conllevó su ejecución. El proyecto original, de mediados de 1963, presentaba una edificación muy modesta de planta baja con un programa social desarrollado alrededor de un patio cuadrado: diversas aulas y almacenes, un despacho, aseos, un oratorio y un salón de usos múltiples (Rey, 1963a). Los promotores, una cooperativa de pescadores, habían solicitado una ayuda económica para el proyecto a cambio de poner ellos la mano de obra; sin embargo, quienes colaboraron fueron “sus esposas, hijas, primas o lo que fuere” (Lorenzo, 2020; p. 283), señaló la arquitecta. Los hombres continuaron faenando en el mar y derivaron la ejecución de las obras en manos de las mujeres de su familia. “Así que me encontré de repente con unas oficialas de obra de primera categoría. El caso es que así salimos adelante, sólo hubo que traer de la capital instaladores, porque paisanas que fueran aficionadas a la electricidad o a las instalaciones de gas, no había” (Lorenzo, 2020; p. 283).

Codo con codo, las mujeres de la villa trabajaron para sacar adelante un proyecto común que beneficiaría a sus familias a largo plazo, pero también a su pueblo. Y así se demostró cuando apenas un año más tarde se acometía la ampliación del inmueble, incorporando un espacio para comedor y cocina, así como un salón de recreo y gimnasia; además de erigirse una segunda planta destinada a más aulas con el fin de aumentar la capacidad docente de la comunidad (Rey, 1963b). Poco después se acometió una nueva intervención: la construcción de un volumen anexo destinado a albergar las viviendas de las maestras, compuestas de cocina, estar-comedor, tres dormitorios y un baño (Rey, 1963c). Ya a mediados de 1967 se ejecutó la ampliación de una nueva planta: estaría destinada a cuatro viviendas –que tendrían la misma composición que las de las profesoras– para dar alojamiento a las familias más desfavorecidas del pueblo (Fig. 12).

Fig. 12. Planimetrías del Edificio Social del Pescador en Fisterra (A Coruña): planta principal, fachada de acceso y sección longitudinal. Fuente: Reinterpretación gráfica de la autora.

En la actualidad, tras una importante remodelación realizada alrededor del año 2005, el conjunto alberga varios usos sociales en sus plantas superiores y un supermercado en su planta baja, que todavía conserva parte de los soportales de piedra del proyecto original (Fig. 13).

Fig. 13. Edificio Social del Pescador en Fisterra (A Coruña), septiembre 2019. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

Discusión

El presente trabajo se muestra como una excelente oportunidad para llenar un importante vacío documental a través del cual dar a conocer y analizar la obra de la primera arquitecta independiente de Galicia (España): María del Milagro Rey Hombre. Igualmente, este documento pone de manifiesto la escasa investigación y divulgación que existe sobre las arquitectas y sus obras, siendo necesaria y urgente una labor de visualización y reconocimiento.

Su escasa visibilidad en los ámbitos más significativos y relevantes del mundo de la Arquitectura es un interesante núcleo de discusión. Este hecho podría explicarse por la discontinuidad en la difusión de sus trabajos en los medios especializados, por el bajo número de obras realizadas como autoras principales, y/o por el consecuente elevado porcentaje de dichas obras firmadas en colaboración con profesionales masculinos. También podría deberse a la ausencia de una reflexión escrita propia, de un corpus teórico que determine un avance en el pensamiento arquitectónico, de modo independiente de las realizaciones arquitectónicas concretas acometidas en diversos momentos. Tampoco ayuda que los escasos estudios existentes sobre estas profesionales acaben centrando su interés en el papel conciliador entre el trabajo y el cuidado de la casa y la familia. En consecuencia, estas evidencias relegan a un segundo plano el esfuerzo que desarrollan las arquitectas en el ejercicio de su profesión y conduce a una carencia de modelos femeninos referenciales entre las estudiantes y profesionales del sector; tanto en Galicia, como en España, y en el resto del mundo.

Conclusiones

Cumpliendo con los objetivos de la presente investigación, la búsqueda de ciertos invariantes y determinadas variables identificadoras en la herencia edilicia de María del Milagro Rey Hombre ha arrojado que su obra se caracterizó por la sencillez de líneas, la economía de formas y la funcionalidad del diseño bien resuelto y construido. Para esta arquitecta, el protagonista de una obra arquitectónica era el espacio interior, labrado por las formas interiores de la caja de muros, así como por el vacío espacial creado mediante los volúmenes exteriores concatenados. Por lo tanto, la Arquitectura se convertiría en el ámbito natural en el que se desarrollaba todo el vivir del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. De ahí que, como profesional, se exigiese a sí misma no sólo imaginación y sensibilidad estética a la hora de proyectar, sino también la humilde sencillez de conocer el hábitat de su cliente (Rey, 1980).

De igual modo, también procuraba que el cliente entendiese esta realidad; si bien era consciente de que era una situación que provenía de un grave trasfondo cultural e histórico. La solución tendría que venir de la reanimación de los intereses vitales entre la relación de los edificios y su valoración, labor que para la arquitecta recaía en una crítica arquitectónica poco comprometida y que escindía cada vez más el juicio de valor entre una obra de arte arquitectónica y la casa que habitamos.

Por otro lado, a través de la lectura de los escasos escritos que dejó Rey Hombre (Rey, 1980), junto con la de sus entrevistas y las memorias de sus proyectos, ha podido verse que era una mujer muy segura de sí misma, con carácter y altamente apasionada. Y fueron precisamente ese carácter y esa pasión los que reflejó en su vida y en su trabajo, tanto en la arquitectura como en la docencia.

Siempre con la vista en el mañana para mejorar las condiciones de su hoy y el de la gente que la rodeaba, la arquitecta reclamaba a cualquier profesional comprometido con el hecho arquitectónico el colaborar, sobre todo donde se entreviese una vía hacia un mayor conocimiento, donde se pudiese producir algún avance de la técnica. Porque para ella la Arquitectura del futuro vendría definida por la Construcción del futuro, demostrando así que era una mente precursora y adelantada a su tiempo, que supo ver más allá de su contexto histórico.

Financiamiento

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación: Pioneiras (1940-1980): A arquitectura da primeira xeración de arquitectas galegas, financiado por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña (Galicia, España) en la convocatoria BINV-EA 2019/0000003592.

Agradecimientos

Se quiere expresar un agradecimiento especial al Archivo del Reino de Galicia y a todas aquellas personas que lo integran y en él trabajan, por su ayuda y orientación en el desarrollo de la investigación, facilitando todo tipo de documentación, información y accesos, durante los muchos meses que duró la primera etapa de este trabajo.

Referencias

Aguado, Y. y Sánchez, I. (2005). Mujeres en la arquitectura española. De Matilde Ucelay a la primera promoción universitaria en paridad. Instituto de la Mujer y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Anderson, B.S. y Zinsser, J.P. (2007). Historia de las mujeres. Una historia propia. Editorial Crítica.

Archivo del Reino de Galicia (1961-1987). Fondo: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Expedientes de visado de María del Milagro Rey Hombre.

Carreiro, M. (coord.) (2011). Las mujeres arquitectas de Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión. Instituto de la Mujer y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cuesta, J. (2003). Historia de las mujeres en España. Tomo XV: Siglo XX. Instituto de la Mujer y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Lorenzo, A. (2020). Pioneiras (1940-1980): a arquitectura da primeira xeración de arquitectas en Galicia. [Investigación postdoctoral financiada por la Diputación Provincial de A Coruña]. En prensa.

Lorenzo, A. (30 de marzo de 2021). María del

Milagro Rey Hombre. Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) [Consulta:

25-01-2022]. http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?

persoa=27538.

Montero, M. (2012). Mujer y Universidad en España (1910-1936). Studia et Documenta: revista dell’Istituo Storico San Josemaría Escrivá, 6, 211-234. https://www.isje.org/setd/2012/Montero-SetD-6-2012.pdf.

Rey, M.M. (1963a). Proyecto de ampliación de Edificio Social del Pescador en Finisterre (La Coruña). Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40330/26.

Rey, M.M. (1963b). Proyecto de viviendas de maestras en el Edificio del Pescador en Finisterre. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40330/27.

Rey, M.M. (1963c). Proyecto de Edificio Social del Pescador en Finisterre (La Coruña). Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40330/28.

Rey, M.M. (1964a). Proyecto de vivienda unifamiliar en la finca denominada ‘O Medongo’. Ayuntamiento de Sada. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40333/63.

Rey, M.M. (1964b). Proyecto de iglesia parroquial y casa rectoral en Santa Margarita de esta capital. Documento consultado en el Archivo Histórico Municipal de A Coruña, signatura 7604/1.

Rey, M.M. (1965). Proyecto del edificio ‘Torredorada’ en la calle de Juan Flórez (Parcelación finca ‘Primera Coruñesa’). La Coruña. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40332/57. Se incluye anteproyecto.

Rey, M.M. (1973a). Proyecto para la construcción de una central telefónica automática de sector en Sada. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40862/326.

Rey, M.M. (1973b). Proyecto para la construcción de una central telefónica automática de sector en Narón - Ferrol. La Coruña. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40866/412.

Rey, M.M. (1973c). Proyecto para la construcción de una central telefónica automática terminal Pentaconta - 1000 rural provisional en Cee. La Coruña. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 40867/431.

Rey, M.M. (1980). Publicaciones. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña.

Rey, M.M. (1981). Proyecto para la construcción de una obra de planta semisótano libre, bajo y piso vivienda y aprovechamiento bajo cubierta, sita en el lugar de A Baiuca - Parroquia de Muxía - Ayuntamiento de Muxía. Documento consultado en el Archivo del Reino de Galicia, fondo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, signatura C 10049/1409.

Roda, C. (2018). Las mujeres en la universidad durante el franquismo: el Servicio Social obligatorio como forma de discriminación. En: M. Bianchi, Y. Romano, y S. Velázquez (coords.). La mujer en la historia de la universidad. Retos, compromiso y logros, (pp. 61-73). Murcia: Universidad de Murcia.